我国某边防站(海拔4900米)的驻防官兵在艰苦的条件下,为改善生活试种蔬菜。他们先盖起简易阳光房,但种的蔬菜仍不能生长。后来,他们又在简易阳光房中搭架,架上盆栽,终于有了收获。回答11-12题盖简易阳光房改造的自然条件主要是

| A.热量 | B.水分 | C.土壤 | D.光照 |

在简易阳光房中再搭架盆栽,蔬菜才能生长,解决的问题是

| A.蒸发量大 | B.多虫害 | C.地温低 | D.太阳辐射强 |

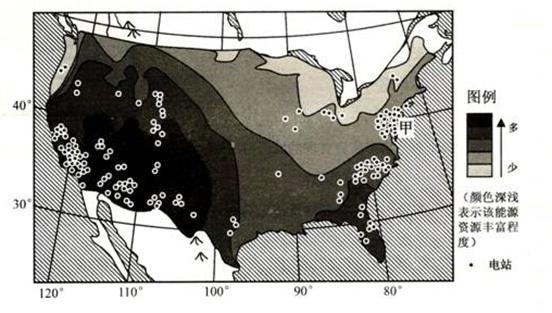

下图示意美国某种能源资源的分布以及利用该能源资源发电的电站分布,读图完成下列各题。

该能源资源是()

| A.水能 | B.风能 |

| C.地热能 | D.太阳能 |

图中甲处电站集中分布的主要影响因素是()

| A.气候 | B.地形 |

| C.市场 | D.交通 |

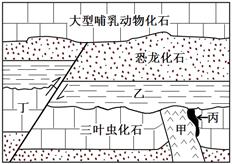

三叶虫、恐龙、大型哺乳动物分别为古生代、中生代、新生代的代表性动物,右图为某地地质剖面示意图,读图回答以下问题。

图中断层最可能发生于下列哪个地质时期()

| A.古生代前期 | B.古生代后期—中生代前期 |

| C.中生代后期—新生代前期 | D.新生代后期 |

下列叙述正确的是()

| A.甲处岩石为变质岩 | B.乙岩层形成之前该地发生过地壳抬升 |

| C.丙处岩石由外力作用形成 | D.丁岩层主要是由内力作用形成的 |

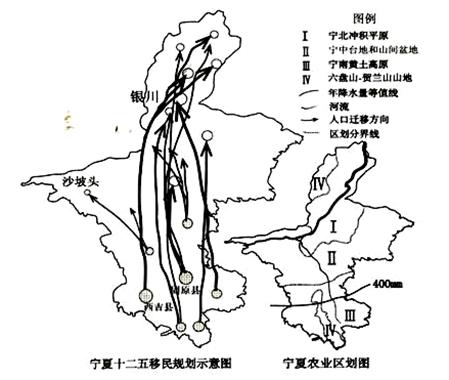

读“宁夏回族自治区十二五移民规划示意图”(圆圈大小和线条粗细代表人口迁移量大小)和“宁夏农业区划图”,完成下列各题。

图中人口迁移的主要原因是( )

| A.南部自然环境恶劣,资源贫乏 | B.北部水源充足,降水较为丰富 |

| C.南部水土流失严重,生态退耕 | D.北部油气开发,劳动力需求多 |

关于图示区域农业发展的叙述,合理的是( )

| A.I区干旱少雨,不适宜发展种植业 |

| B.Ⅱ区水源缺乏,不适宜发展畜牧业 |

| C.Ⅲ区降水丰沛,适宜大力发展种植业 |

| D.Ⅳ区相对温凉湿润,适宜发展林业 |

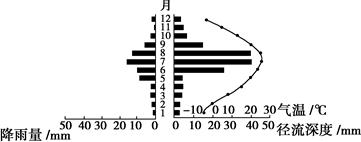

读我国某地气温、降雨量和所在流域径流深度统计图,回答各题。

该河流位于我国()

| A.华北地区 | B.西北地区 |

| C.东北地区 | D.东南地区 |

该河流夏季最主要补给来源是()

| A.湖泊水 | B.地下水 |

| C.冰雪融水 | D.雨水 |

下面左图示意野外应急救援太阳能辅助定位灯标,图中太阳能光板与水平地面的夹角称为太阳能光板倾角。右图为某地等高线地形图。读图,回答以下问题。

定位灯标()

| A.利用GIS实现准确救援 | B.太阳能蓄电池充电时受天气影响小 |

| C.通过RS感知警示灯报警 | D.太阳能光板倾角随纬度增大而增大 |

若右图中安装该定位灯标在()

| A.甲地,突发泥石流能及时报警 | B.乙地,利于迷路游客寻求救助 |

| C.丙地,方便露营游客手机充电 | D.丁地,可为攀岩运动提供照明 |