水体微生物群体对有机物有分解作用。下图所示为一种新的有机物吡啶羧酸(分子式为C6H5NO2)进入水体后被微生物分解的情况,其中箭头表示该有机物第二次进入该水体的时刻。回答下列问题:第一次和第二次比较,第一次吡啶羧酸进入水体有一定的延迟期,其中一个重要原因是( )

| A.吡啶羧酸太少,为微生物生长提供的碳源和氮源不足 |

| B.吡啶羧酸加入水体后诱导微生物基因突变需要一定的时间 |

| C.吡啶羧酸诱导产生分解吡啶羧酸的酶需要一定的时间 |

| D.水体微生物群体细胞中代谢产物的积累使酶活性降低 |

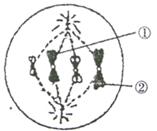

下图为一基因型为AaBb的高等雄性动物细胞分裂某时期结构示意图。已知基因A位于①上,基因b位于②上,则该细胞产生Ab配子的可能是( )。

| A.100% | B.50% | C.25% | D.12.5% |

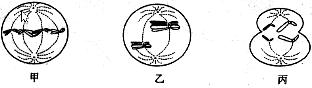

下图为处于不同分裂时期的某生物的细胞示意图,下列叙述正确的是()

| A.甲、乙、丙中都有同源染色体 | B.卵巢中不可能同时出现这三种细胞 |

| C.能够出现基因重组的是乙 | D.丙的子细胞是精细胞 |

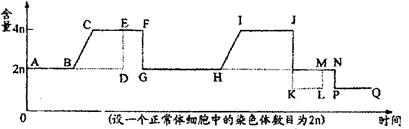

下图表示一个细胞进行细胞分裂过程中,细胞核内染色体数目及染色体上的DNA数目的变化,则下列叙述错误的是()

| A.上图表示有丝分裂和减数分裂的全过程 |

| B.图中两曲线重叠的各段所在时期,每条染色体都不含染色单体 |

| C.人体内CE段、IJ段和KL段细胞中染色体形态均为23种 |

| D.在BC段和HI段都可能发生基因突变,且突变基因都可能传给后代 |

下列哪种生物细胞中的染色体可分为常染色体和性染色体()

| A.蓝藻 | B.水稻 | C.洋葱 | D.果蝇 |

性别决定是在下列哪个生物学过程中实现的()

| A.雌雄配子结合时 | B.性染色体在减数分裂中分离时 |

| C.胚胎发育时 | D.幼体形成之后到性征出现期间 |