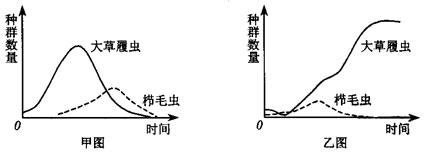

为研究人工生态系统中大草履虫和栉毛虫间捕食关系的影响因素,设计如下两组实验:

实验一:在培养液中依次加入大草履虫和栉毛虫,得到种群数量变化曲线(见甲图);

实验二:在培养液中先加入沉渣作隐蔽场所,再同时加入大草履虫和栉毛虫,得到种群

数量变化曲线(见乙图)。据实验判断,下列叙述正确的是

| A.大草履虫以栉毛虫为食 |

| B.沉渣对栉毛虫的种群数量变化无影响 |

| C.培养液为上述人工生态系统提供了能量 |

| D.大草履虫的能量除用于自身代谢外,其余部分流入栉毛虫 |

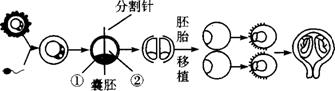

在克隆技术出现之前,育种工作者已经开始采用胚胎分割移植方法尽快繁育更多的优质牛。下列有关的说法中,不正确的是()

| A.胚胎分割移植要在受精卵培养到8个细胞的卵裂期时进行,其主要原因是此时还未出现细胞分化,此时的细胞属于全能干细胞的一类。 |

| B.胚胎分割可以看作无性繁殖或克隆的方法之一。 |

| C.通过胚胎分割移植培育出的这些小牛,其性别表现为雌雄的可能性各占一半。 |

| D.通过体细胞克隆技术培育的小牛,其性别则取决于供体细胞的染色体组成。 |

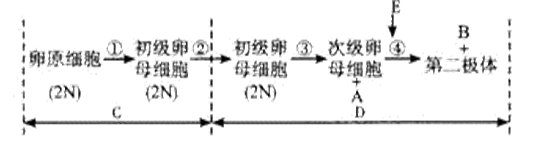

下图表示卵子的发生过程。与此相关的论述中,不合理的是()

| A.图中A是第一极体,B是合子,E是指受精,阶段C是指胎儿期,阶段D是指初情期 |

| B.当观察到第二极体时,可以表明卵子已经完成了受精 |

| C.能发生染色体的着丝点分裂的阶段是①④ |

| D.①阶段存在的变异方式有基因突变、基因重组、染色体变异 |

下图是牛胚胎分割示意图。下列说法中,不正确的是()

| A.进行胚胎分割时,应选择发育到桑棋胚或囊胚时期的胚胎进行操作 |

| B.②指的是囊胚腔 |

| C.通过胚胎分割产生的两个或多个个体共有的特点是具有相同的遗传物质,其生殖方式是无性生殖 |

| D.在对桑椹胚阶段的胚胎进行分割时,可将内细胞团任意分割 |

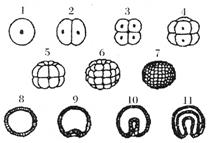

下图是某种动物发育的几个阶段,下列有关叙述不正确的是()

| A.在由2~11的过程中,可能发生细胞的增殖和衰亡 |

| B.在1~11的过程中细胞的全能性逐渐减小 |

| C.图示细胞的增殖方式是有丝分裂 |

| D.细胞分化过程从2开始 |

显微观察发现,卵黄膜和透明带的间隙有两个极体,不能由此得出的结论是()

| A.已经受精 |

| B.已经发生透明带反应 |

| C.卵黄膜封闭应已经完成 |

| D.没有受精 |