阅读下列图文:人之治与众人之治

材料一:“公民大会“作为国家最高权力机关,决定国家的一切重大事务。大会每月约举行4次,在公民大会中,容许有充分的发言自由。

公民大会会场与讲演台遗址

材料二:《史记·秦始皇本纪》记载秦始皇“天下之事无小大皆决于上国家政事,不论大小,都由皇帝决定”那时的奏章都是刻在竹筒上的,据说秦始皇每天看下面送来的奏章,要看一百二十斤,不看完不休息。

请回答:

(1)古代罗马与中国的秦朝在法制方面的不同点是 ( )

A.内容最丰富、体系最完整 B.对后世影响广泛

C.法律条文非常严苛 D.维护的是少数人的利益

(2)古希腊、古罗马、古代中国在政治制度方面的共同特征不包括 ( )

A.都曾注重民众参与政治 B.都曾经历过君主制

C.都不重视妇女的地位 D.都具有鲜明的阶级性

(3)材料一所反映的政治制度以古代何处最典型?

(4)材料二秦始皇废寝忘食批阅奏章反映了封建社会中央集权的什么特点?

(5)完成下表

| |

民主政治 |

君主专制 |

| 政治基础 |

|

|

| 基本特点 |

|

|

| 决策机构或人 |

|

|

| 存在合理性 |

|

|

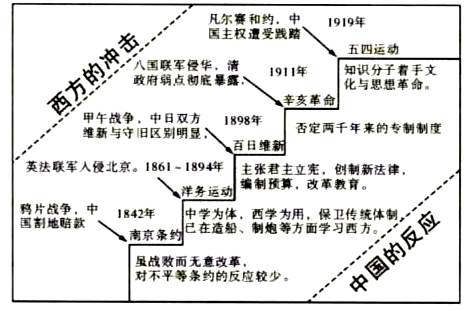

实行民主政治是传统中国向现代转型的必然选择。阅读材料,回答问题。

材料一英特尔高级院士Gene Meieran认为,创新有三种类型:突破性创新,其特征是打破陈规,改变传统和大步跃进;渐进式创新,特征是采取下一逻辑步骤,让事物越来越美好;再运用式创新,特征是采用横向思维,以全新的方式应用原有事物。

——《维基百科》

材料二

材料三第一条中华人民共和国是工人阶级领导的、以工农联盟为基础的人民民主专政的社会主义国家。

第二条中华人民共和国的一切权力属于人民。人民行使国家权力的机关是全国人民代表大会和地方各级人民代表大会。

——1982年《中华人民共和国宪法》

第十三条宪法第五条增加一款,作为第一款,规定:“中华人民共和国实行依法治国,建设社会主义法治国家。”

——1999年《中华人民共和国宪法修正案》

(1)据材料一,指出“突破性创新”和“渐进式创新”在隋唐政治制度方面各有什么表现?对中国古代政治制度发展产生了什么影响?

(2)根据材料二并结合所学知识,概述近代中国政治转型的特点。

(3)根据材料三指出《中华人民共和国宪法》对世界政治文明的继承和发展,并概述1982宪法对现代中国政治建设的意义。

材料一1972年的一天,中国政府接到这一邀请之后,周恩来总理亲自打电话给外贸部的领导,说现在关贸总协定已经邀请我们加入了,考虑一下,是不是要加入。……当时一种说法:关贸总协定是一个“富人俱乐部”。此外,它所宣称的原则是市场经济的原则,而且更为棘手的是,当时关贸总协定的缔约方当中,还有南非、韩国、以色列,这些都是我们的“死敌”。……就是因为这些原因,我国决定暂不加入关贸总协定,以后视情况发展再定。这一定,就是三十年。

——2010年11月18日新华网

材料二1986年7月,出于对内改革,对外开放的需要,中国正式提出关于恢复关贸总协定缔约方地位的申请。当时,中国的对外贸易迅速增加,由1978年的206亿美元增加到1986年的738.5亿美元。其中中国与关贸总协定缔约方的贸易总额占中国外贸总额的85%左右,中国迫切需要无条件的最惠国待遇和公正、公平的外贸环境。

然而,恢复“关协”地位,第一阶段必须完成对中国贸易体制的审查,即看中国的经济体制是否有能力来执行关贸总协定的一套游戏规则。第一阶段谈了6年,多年从事谈判生涯的外经贸部首席谈判代表龙永图说了一句意味深长的话:为“市场经济”这4个字整整谈了6年的时间。

——2001年11月8日《中国经济时报》

请回答:

(1)根据材料一和所学知识,完成中国抵制参加关贸总协定问题的表格填充。

| 影响因素 |

理由阐释 |

结论 |

| 国际关系方面 |

拒绝加入 |

|

| 经济体制方面 |

||

| 其他 |

(2)结合材料二及所学知识,归纳我国经济体制改革中,社会主义市场经济体制确立的过程,并谈谈自己的认识。

阅读材料,回答下列问题。

材料一义和团运动,是近代中国历史上的一次伟大的反帝、反封建的革命群众运动。……义和团的英勇斗争,是中国人民的光荣和骄傲。

-------戚本禹:《爱国主义还是卖国主义 ----评反动电影<清宫秘史>》

材料二义和团事件对外使中国在被奴役的附属国的道路上继续沉沦,对内则举目皆是国破家亡的图景。把这样的灾难描绘成革命救国的悲壮乐章,简直匪夷所思。

——袁伟时:《现代化与中国的历史教科书问题》

材料三爱国主义永远是一种打动人心的力量。但从爱国主义出发走向近代化和从爱国主义出发回到中世纪,确乎并不同义。

——陈旭麓:《近代中国的新陈代谢》

请回答:

⑴.材料一、材料二对义和团的评价有何不同?产生这种不同评价的主要原因是什么?

⑵.你如何理解陈旭麓的观点?

2012年央视播出的大型纪录片《货币》引起广泛反响。货币既是社会经济发展中最根本的要素,也与我们每个人的生活息息相关;她给人们生活带来便利的同时,也带给我们很多疑惑。阅读下列材料,结合所学知识回答问题:

材料一证券化技术最早出现在1262年的威尼斯。那时,意大利的城邦国家由于战争的开支不断上升,而王权又受到公民一定的约束,不能随意向老百姓加税,必须拿未来的政府税收做抵押向民间借债。为保证债券的信用,必然要求对王权进行约束,这又促进了民权与法制的发展。随着中世纪后期西欧商业的快速发展,跨地区的贸易上升极快,催生了商业银行和商业信用票据的出现。在殖民扩张活动中,英国的冒险家为解决资金问题和分散风险,通过民参股融资的方式,建立起“股份有限责任公司”,并发展起了股票市场。这不仅保证商人有其独立经营海洋贸易的空间,也为英国后来的工业革命做好了公司组织形式上的准备。在金融体系支撑下的海洋贸易在很大程度上改变了英国的政治势力格局,新兴的富有商人成为17世纪进一步制度变革的主力军。

——陈志武《金融的逻辑》

材料二布雷顿森林体系的形成,意味着国际货币金融关系自20世纪30年代以来一直动荡不安局面的终结和新的国际货币金融格局的形成,是美国和英国逐鹿国际经济舞台的结果。《布雷顿森林协定》的签订也标志着战后以美国霸权为基础的世界经济体系的初步形成,在世界经济史上具有非常重要的意义。

——洪国起、董国辉《人权·主权·霸权:透视美国人权外交》

材料三表面看布雷顿森林体系解体是美元的灾难,动摇了美元的地位,是美国全球霸权衰落的象征。其实相反,美元从此获得了黄金的生命,而不是和黄金共享生命……美国依靠独步全球的经济总量,垄断了国际贸易结算的地位,刺杀了黄金,偷取了黄金的生命,建立了全球美元经济独裁……美国购买全世界的资源仅需用美国的印钞机印出来一张纸(美元)。

——谭智元《金融战争与美元霸权》

⑴.根据材料一并结合所学知识,说明金融制度创新对西方发展的影响。⑵.根据材料二并结合所学知识,归纳二战前后资本主义世界货币体系的演变及其原因。结合所学知识,概述布雷顿森林体系确立的历史意义。

阅读下列材料

材料一:君者,民之源也,源清则流清,源浊则流浊。故有社稷者而不能爱民,不能利民,而求民之亲爱己,不可得也。

――《荀子》

材料二:至论天下之理,则要妙精微,各有攸当,亘古亘今,不可移易,唯古之圣人为能尽之;而其所行所言,无不可为天下后世不易之大法。

——朱熹《行宫便殿奏札》

材料三:前三代,吾无论矣;后三代,汉、唐、宋是也,中间千百余年而独无是非者,岂其人无是非哉?成以孔子之是非为是非,故未尝有是非耳。

——李贽《藏书卷》

请回答:

(1)材料一体现了儒家的什么思想?

(2)据材料二指出朱熹对儒家思想的态度并分析其本质目的。

(3)据材料三指出李贽对儒家思想的态度与朱熹有何不同?反映了怎样的时代特征?

(4)结合上述材料和所学知识,谈谈你对儒家思想作用的认识。