阅读下列材料:

材料一 子贡问政。子曰:“足食(粮食充足),足兵(军事力量充足),民信之(百姓信任)矣。”子贡曰:“必不得已而去,于斯三者何先?”曰:“去兵。”子贡曰:“必不得已而去,于斯二者何先?”曰:“去食。自古皆有死,民无信不立(不取得百姓信任是立不住脚的)。”

——《论语·颜渊》

材料二 孟子曰:“民为贵,社稷次之,君为轻。是故得乎丘民(得到百姓的拥护)而为天子,得乎天子而为诸侯,得乎诸侯为大夫。……”

——《孟子·尽心章句下》

材料三 “君者舟也,庶人者水也。水则载舟,水亦覆舟。”

——《荀子·王制》

请回答:

(1)三段材料集中反映了先秦儒家的哪一重要思想?

(2)材料一中孔子认为治理国家最关键的一条是什么?结合所学知识指出孔子认为要达到这一目的,统治者应怎么做?

(3)材料二主要反映了孟子的哪一观点?结合所学知识回答,依据这一观点,孟子认为统治者应该怎样做?

(4)结合所学知识指出荀子为什么会提出“舟水之喻”?后世不少统治者都以此为鉴,举出一典型事例。

著名学者余英时指出:科举不是一个单纯的考试制度,它将社会结构紧密地联系了起来,形成一个多面互动的整体,一直发挥着无形的统合功能。阅读下列材料:

材料一 科举之善,在能破朋党之私。……前此选举,皆权在举之之人,士有应举之才,而举不之及,夫固无如之何。既可(科举),……不能应试者,有司虽欲徇私举之而不得;苟能应试,终必有若干人可以获举也。此实选举之官徇私舞弊之限制。

——吕思勉《中国制度史》

材料二 渐渐地,这些考试(指科举)开始集中于文学体裁和儒家正统观念,最后的结果是形成一种制度,为中国提供了一种赢得欧洲人尊敬和羡慕的、有效稳定的行政管理。……只要中国仍相对地孤立在东亚,它就会继续提供稳定性和连续性。

——(美)斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

材料三 作为一种上千年的文化存在,科举显然有其客观的历史合理性,否则我们就无法解释其存在的持久性。……科举的创新之处就在不仅为社会底层的知识分子提供了持续流动的可能,而且将其制度化。……科举制度的最大合理性在于它那“朝为田舍郎,暮登天子堂”式的“机会均等”……的机制,对知识分子的社会心理是一种塑造,客观上激励了个人的奋斗精神。

——薛明扬《中国传统文化概论》

请回答:

(1)据材料一并结合所学知识,指出汉晋时期的选官制度,并分析作者认为与之相比科举制有何进步之处?

(2)据材料二结合所学知识,说明科举制所具有的政治、思想以及整体的统合功能

(3)据材料三,说明科举制对于现代人才选拔的历史借鉴价值。

历史叙述、历史解释和历史评价是历史学习能力的重要组成部分。阅读材料,回答问题。

“中体西用”后来久被指为包庇封建,其实,那个时候的中国,天下滔滔,多的是泥古而顽梗的士人,在封建主义充斥的天地里,欲破启锢闭,引入若干资本主义文化,除了“中体西用”还不可能提出另一种更好的宗旨。如果没有“中体”作为前提,“西用”无所依托,它在中国是进不了门,落不了户的。

——陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》

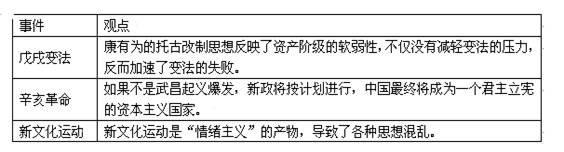

概括上述材料中陈旭麓是如何评价“中体西用”的,指出这一评价遵循的原则是什么?按照这一原则,任选表中的一种观点进行评价。

三民主义、毛泽东思想、邓小平理论是20世纪以来中国重大的思想理论成果,是引领中国人民不断前进的旗帜。阅读下列材料,回答问题。

材料一:用我们三民主义的口号和法国革命的口号来比较……平等和我们的民权主义相同,因为民权主义是提倡人民在政治之地位都是平等的,要打破君权,使人人都是平等的,所以说民权是和平等相对的。

——孙中山《三民主义》(1924年)

材料二:毛泽东在理论与实践的统一方面,超过了他的同事。……毛泽东认为,如果你对事物有所了解,你就能够并且应该照那样做,但是你的经验和你实践的结果,应该引导你对你所知道的东西加以再认识。

——(美)费正清《伟大的中国革命》

材料三:邓小平同志部分讲话的时间和名称

| 讲话名称 |

发表日期 |

| 一个国家,两种制度 |

1984年6月 |

| 社会主义和市场经济不存在根本矛盾 |

1985年10月 |

| 在武昌、深圳、珠海、上海等地的谈话要点 |

1992年1月、2月 |

——《邓小平文选》

请回答:

(1)根据材料一,并结合所学知识,指出孙中山对民权的认识有何变化?联系时代背景,分析其原因。

(2) 根据材料二,说明20世纪20年代毛泽东“在理论与实践的统一方面”作出的重大贡献。

(3)根据材料三,指出邓小平理论的主要内容及其实践成果。

(4)综合上述材料,谈谈你对三大思想理论的认识。

美国柯达公司130多年的兴衰史,见证了第二次工业革命和第三次科技革命的发展。阅读材料,回答问题。

柯达公司发展大事记

1879年,美国人乔治·伊士曼为自己的干版涂片机器申请专利。

1883年,伊士曼发明胶卷。

1888年,第一台可拍摄100张相片的柯达相机问世,伊士曼设计了:“您只需按一下按钮,其余的我们来做”的广告词刊登在杂志、报纸上,该广告很快便家喻户晓。

1898年,柯达在英国成立子公司,成为跨国集团公司。

1919年,伊士曼设立了分红,每位员工都可获得高于工资的奖金。他还将其拥有的三分之一公司股票赠与其员工,再后来他开始履行建立退休金、人寿保险和工伤保险的计划。

1929年,推出第一盘为有声电影设计的彩色胶片。

1930年,柯达占世界摄影器材市场75%的份额,利润占这一市场的90%。

1963年,美国前总统约翰·肯尼迪遇刺的历史瞬间被柯达相机拍下。

1969年,阿姆斯特朗登月时用柯达立体摄像机拍下“人类一大步”。同年,柯达因开发供电视使用的快速彩色胶片冲洗而获艾美奖。

1986年,设计制造了全球第一部140万像素影像感应嚣,该技术被美国航天局用于探索火星。

1998年,柯达与中国政府签订了“全行业合资计划”,柯达与厦门、汕头等6家国有胶卷企业进行合资合作。

2012年,由于在传统胶片市场的巨额投资,转向数码市场的步伐缓慢,巨额亏损使柯达向法院提交破产保护文件。

请回答:

(1)据上述材料概括19世纪末柯达公司迅速崛起的原因。

(2)结合上述材料和所学知识概括柯达公司为人类科技文化事业作出的贡献。有人说“柯达成也胶卷,败也胶卷”,你如何理解这句话。

近代以来中国出现过几次大的留学热潮。下列表格中的①、②、③处依次应该是( )

| 批次 |

留学时间 |

留学初衷 |

| 第一次 |

晚清 |

① |

| 第二次 |

民国初期 |

② |

| 第三次 |

国民政府时期 |

科技救国 |

| 第四次 |

新中国成立初期 |

③ |

A. 实业救国、建设国家、富国强兵

B. 实业救国、富国强兵、建设国家

C. 富国强兵、实业救国、建设国家

D. 富国强兵、建设国家、实业救国