读材料,回答下列问题。

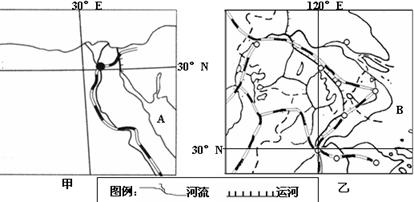

材料一: 世界和我国某区域图

材料二:甲、乙两地区气候资料

| |

年平均降水量 |

年太阳辐射总量 |

无霜期 |

| 甲地区 |

<30 mm |

70-110亿焦耳/米2·年 |

365天 |

| 乙地区 |

>1000 mm |

40-50亿焦耳/米2·年 |

220—250天 |

(1)说明A、B两海域表层海水盐度空间分布上的差异,并分析B海区表层海水盐度空间分布的形成原因。

(2)甲乙区域农业有共同的经济作物。结合材料二和所学知识说明,与乙区域相比甲区域发展该经济作物的优势自然条件和限制性自然条件分别是什么?

(3)甲、乙两区域在石油工业发展现状上存在的明显差异是什么?为什么?

根据材料,完成下列问题。

材料一:联合国气候公约第18次缔约大会于北京时间2012年11月26日至12月9日在西亚国家卡塔尔首都多哈召开。

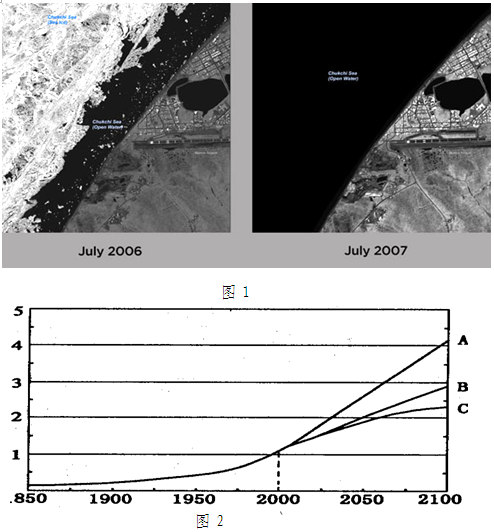

材料二:整个20世纪,全球平均气温升高了0.8摄氏度。对全球变暖的趋势,IPCC(全球政府间气候变化委员会)提出了三种不同的预案(图2)

(1)联合国气候公约第18次缔约大会召开期间,多哈的日落时刻逐日(提早或延迟),其正午日影朝,影子逐日变。

(2)读图1,与2006年相比,2007年阿拉斯加州该小镇沿岸的海冰融化量急剧(变大或变小)。这种变化将导致下垫面对太阳辐射的反射(增多或减少),从而进一步造成北极气温。

(3)按A预案,全球自2000年起,平均气温每10年将升高约℃,并用直线将三种预案与其相应的能源消费结构连接起来。

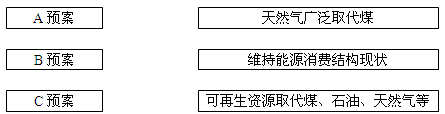

读图回答问题。

⑴ 绿色植物可以通过____________作用吸收CO2,可通过____________作用将CO2释放到大气中。

⑵ 随着人类社会的发展,化石燃料的消耗激增,导致大气中的CO2显著增多,这一变化开始于历史上的___________时期。

⑶ 如果以CO2为主的一些气体在大气中的积聚造成所谓的温室效应,那么由于__________、__________,会导致海平面上升。

⑷ 如果海平面上升,我国300万以上人口的城市如_____________市、_______________市、___________市将会受到影响。

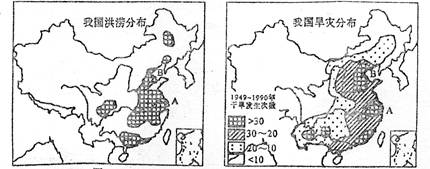

图为我国旱涝灾害分布示意图,读图分析回答下列各题。

⑴ 我国旱涝灾害分布规律及其原因是____________________________________________。

⑵ 图中A地洪涝灾害多发的月份是___________,从大气环流角度分析原因是__________;旱灾多发的月份是___________,形成的原因是___________________________。

⑶ B地旱涝灾害频繁对当地农业生态环境有什么影响?可采取哪些对策?

________________________________________________________________________________________________________________________________。

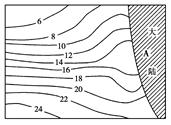

下图为某大陆西侧海面年平均水温(℃)分布示意图,回答下列问题。

(1)此海区位于________(南或北)半球。

(2)用洋流符号(暖流→寒流--→ )在图上画出该海区洋流的分布;如果该海域位于东北太平洋,则这两支洋流的名称分别是________和________。

(3)图中A处以北的沿海地带为________气候,附近的洋流对该气候的形成起了________作用。

(4)地球上具有此种分布模式的海区有(双选)( )

| A.欧洲西侧中纬度海区 | B.北美洲西侧中纬度海区 |

| C.非洲西侧中纬度海区 | D.南美洲西侧中纬度海区 |

(5)图中A附近的海域是否会形成世界级的大渔场?为什么?

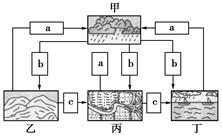

下图为水循环示意图。读图回答下列问题。

(1)图中丁→甲→丙→丁过程属于________循环。水循环的主要地理意义是什么?

(2)水循环对乙图所示地区直接提供的资源主要有________和________资源。丙图中三角洲形成的主要外力作用是________________________________。

(3)目前,人类直接利用的淡水资源主要来源于水循环的(填字母)________环节。人类可以通过________、________措施来改善水资源的时空分布,以更好地满足人们对水资源的需求。