(17分) 阅读下列材料

材料一 古者以天下为主,君为客、……今也以君为主,天下为客, ……然则天下之大害者,君而已矣、

―――黄宗羲《原君》

材料二 有亡国,有亡天下、亡国与亡天下奚辨?曰:易姓改号,谓之亡国 。仁义充塞,而至于率兽食人,人将相食,谓之亡天下。……是故知保天下,然后知保其国。保国者,其君其臣肉食者谋之。保天下者,匹夫之贱,与有责耳矣。

。仁义充塞,而至于率兽食人,人将相食,谓之亡天下。……是故知保天下,然后知保其国。保国者,其君其臣肉食者谋之。保天下者,匹夫之贱,与有责耳矣。

——顾炎武《日知录》

材料三 明清时期,诗、词、散文等文学体裁渐趋衰落,通俗文学勃兴,小说、戏曲等大众化形式成为文学艺术的主流。  ——《中国古代史》

——《中国古代史》

材料四 明清时期,追求抒情与写意风格的文人画成就突出。

元代王冕的《墨梅》

请回答下列问题:

⑴材料一、二中,都提出了“天下”这一命题,黄宗羲认为“为天下之大害者,君而已矣”,这一观点的提出有何进步意义?顾炎武是如何界定“亡国”与“亡天下”这一概念的?在“保国”和“保天下”中百姓的责任有何不同?材料二中的一段话后来被概括为哪一句名言?(7分)

⑵据材料三,说明明清时期文学艺术发展的新特点。观察材料四,说明文人画所具有的鲜明特征。(3分)

⑶据上述材料并结合所学知识指出明清时期思想文化领域出现新变化的经济背景。并说明经济与思想文化之间的关系。(6分)

民主的演进,是人类政治文明史的主要内容。阅读有关材料,回答问题:

材料一、关于苏格拉底之死的材料

| 雅典人口总数 |

雅典公民总数 |

陪审、审判人员及产生方式 |

表决形式 |

程序 |

罪名 |

||

| 陪审员 |

审判员 |

产生方式 |

|||||

| 约40万 |

约4万人 |

6000人 |

501人 |

抽签 |

举手 |

一审制 |

慢神和蛊惑青年 |

⑴根据材料一,归纳雅典民主存在的问题。

材料二、中书省负责定旨出命,长官中书令二人;门下省掌封驳审议,长官侍中二人;中书门下通过的诏敕,经皇帝裁定交尚书省执行,尚书省长官尚书令一人,副长官左右仆射各一人。 ——《中华通史》

——《中华通史》

⑵根据材料二,并结合所学知识,指出近代西方国家强调对权力的制衡与我国古代对官吏的制约有什么本质差异?

材料三、在现代社会中,无论是哪一个统治阶级,只要实行民主政治,都普遍采取代议制的形式,只是具体方式有所不同。在代议机构的设置上,有的资本主义国家实行两院制,有的实行一院制。

⑶依据材料三并结合所学知识,指出西方代议制民主政治的“具体方式”(政体)有哪些?

材料四、第一条为了保障农村村民实行自治,由村民群众依法办理自己的事情,发展农村基层民主,促进农村社会主义物质文明和精神文明建设,根据宪法,制定本法。

——1998年九届全国人大常务委员会第五次会议决议。

中华人民共和国实行依法治国,建设社会主义法治国家。 ———1999年九届全国人大宪法修正案

———1999年九届全国人大宪法修正案

⑷根据材料四和所学知识指出,新时期中国民主政治发展出现了怎样的新特点?

⑸以上不同的民主发展模式给你有何启示?

近代社会的民主思想与实践

阅读下列材料:

材料一长时期以来,军政和绝大部分公民把意大利战争和埃及战争的英雄人物第一执政当作偶像来崇拜,都齐声祝愿他能有一个同他的名望和同法国的伟大相符的称号。……大家感到他有一个国家最高元首的称号是顺理成章的,因为他实际上已扮演了这样的角色。……要说是皇帝篡夺了金銮宝座,那么我们可以说,他身边的同谋比善于导演喜悲剧的所有暴君都多,因为四分之三的法国人都参与了他的阴谋。——(法)康斯坦《回忆拿破仑》

材料二时间之神为拿破仑及其法典加冕

材料三华盛顿异人也,其事勇于胜广,割据雄于曹刘。既提三尺剑,开疆万里,乃不潛位号,不传子孙。而创为推举之法,几于天下为公。

——徐继畬《瀛环志略》

请回答:

(1)依据材料一,概括促成拿破仑称帝的因素。

(2)材料二表达的主题是什么?概述法典的历史地位。

(3)材料三中“提三尺剑,开疆万里”具体指什么?(4分) 材料中“创为推举之法”是指什么?(2分)

(4)综上所述,华盛顿与拿破仑对本国历史发展所起的共同作用是什么??

历史上的重大改革回眸

主题一:梭伦改革和商鞅变法是古代东西方历史上比较典型的社会改革。

主题二:改革是统治者对既定制度进行的调整,它否定现存制度,对现存制度加以改良,使之适应不断变化,是渐进的方式。

主题三:《中华民国临时约法》的颁布被称为近代中国民主政治发展史上的一座里程碑。

主题四:世纪伟人邓小平被誉为“中国的改革开放的总设计师”。《邓小平文选》中有4个精辟论断:①“关于真理标准问题的争论,是个政治问题。”②“基本路线要管一百年,动摇不得。”③“市场经济不等于资本主义,社会主义也有市场。”④“中国对外政策的目标是争取世界和平。”

(1)它们分别对本国经济发展和政治体制造成什么影响?(4分)

(2)按下列表格中代号顺序,填写相关内容。(4分)

(3)谈谈你对此观点的理解

(4)请指出③的历史意义。

在历史发展的长河中,人类文明在相互融合,也在艰难曲折中演变。阅读材料:

材料一中国农村原本是一个自治的社会,“皇权不下县,县下是宗族,宗族皆自治,自治出于伦理”,几千年来都是如此。广大农民“交了粮,自由王”,强制他们的力量也并不多。相反,小农们对封建国家有很强的约束力,直接决定着社会的治乱、经济的衰荣,是影响统治者效用函数最重要的变量。

——李成贵《国家、利益集团与三农困境》

材料二由于生产技术和社会组织方式发生了重大变革,而使人与自然、人与人的关系及相关的文化价值体系发生了根本性变化,即为文明转型。例如一万年前,在人口和资源的压力下,人类从渔猎采集文明向游牧、农耕文明转型,标志性的技术突破是青铜器和铁器的出现。

两千多年前,中国经过春秋战国五百多年的混乱,完成了第一次文明转型。即“铁制农具+小农经济+君主官僚体制+儒道法意识形态”的中国传统文明终于成型。

几百年前,欧洲农耕文明的发展也面临着人口与资源的激烈矛盾。后来,西方文明出现新的转型,开始了文艺复兴,发明了蒸汽机,展开了一场人类对自然更大的征服运动……经过几百年的内外战争,逐步建立起了以自由企业为中心的自由民主政体……

——潘岳《可持续发展与文明转型》

材料三为获取资源与市场,工业文明的先导国家以枪炮打开了地球上一切民族和国家的大门,迫使一切后进民族走向工业化之路。近代中国,为实现民族的平等和国家的发展,进入了由农耕文明向工业文明的转型期,百年动荡,内忧外患,血流成河。

——潘岳《可持续发展与文明转型》

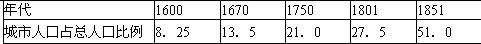

材料四:16一19世纪英国城市人口占总人口比例(%)

——摘自谷延方《重评圈地运动与英国城市化》

材料五当前,全人类正共同面临着一场新的文明转型,如果没有新技术的革命性突破,如果没有新的全球资源配置体系的革新,人与自然和人与人的矛盾将会迅速激化,人类就有可能越不过这次文明转型的门槛。

——潘岳《可持续发展与文明转型》

(1)根据材料一的内容,分析决定“中国农村原本是一个自治的社会”的经济根源是什么?材料中作者认为中国古代农民“交了粮,自由王”,你赞同这一观点吗?简要说明理由。

(2)根据材料二及所学知识,简述人类由低级文明向高级文明的演进过程。分析影响文明转型的因素最主要有哪些?

(3)19世纪中期至19世纪末,“心满意足的中国人”由“注视过去”到“开眼看世界”。试从经济、政治、思想文化等角度,分析这一时期,近代西方文明对中国近代社会发展的影响包括哪些方面?

(4)据材料四指出近代英国的发展趋势,并结合所学知识分析其主要因素。

(5)进入20世纪末21世纪初,人类文明在政治、经济方面出现了什么趋势?谈一谈今天我们应该怎样应对“新的文明转型”?

辛亥革命

材料一民国初年,全国报纸总数高达500余家,不少报纸以“民主”“民权 ”“民国”“国民”命名;全国报纸发行总数达4200万份,“读报者虽限于少数人,但报纸发表之意见,有公众的或私人议论,几乎下等之苦力,亦受其宣传”。

”“民国”“国民”命名;全国报纸发行总数达4200万份,“读报者虽限于少数人,但报纸发表之意见,有公众的或私人议论,几乎下等之苦力,亦受其宣传”。

材料二民国二年,某地农村百姓家贴出的一副春联这样写着:“帝德乾坤大,皇恩雨露深 ”

问题:

1)请根据材料一,简要评价辛亥革命。 (2分)

2)请根据材料二,简要评价辛亥革命。(2分)

3)请综合两则材料,简要评价辛亥革命?