文学艺术是反映现实生活的一面镜子。观察下列图片,回答问题。

图一 张旭《古诗四帖》 图二 颜真卿书法

图三 北宋张择端《清明上河图》(局部) 图四 南宋马远《山径春行图》

图五 明清时期深受人们喜爱的通俗小说《三言二拍》和《水浒传》。

(1)图一、图二两位书法家的作品各有何特点?它们共同反映的时代特征是什么?

(2)图三、图四分别属于中国画哪一画种?请结合当时的时代背景说明形成两种画风差异的原因。

(3)依据图五,说明明清时期我国文学的主流形式是什么?简要说明出现的原因。

(13分)城市是人类文明的中心区域,在文明进程中起着重大作用。阅读材料,回答以下问题。

材料一自宋朝开始的“中古都市化革命”取消了每一个县只许设一个市场的限制, 官市制度终于崩溃,有些城市快速扩大,并在城门外出现商业区。

发展到明清时期,出现许多大专业市镇,从事于米粮或手工业品之贸易。这一发展当然与长江下游地区的农业逐渐商业化有密切关系。长江下游成为中国最重要的棉货与丝货产区。江南地区有52个棉货专业市镇,25个丝货专业市镇,13个米粮专业市镇。这些市镇都分布在太湖附近及长江三角洲一带。只有一个镇一南汇县周浦镇,既属棉货专业又属米粮专业。换言之,其他的89个市镇都只专业一项主要产品。

——摘编自刘翠溶《明清时期长江下游地区都市化之发展与人口特征》

(1)依据材料一分析明清时期长江下游地区市镇化的原因和特点。

材料二英国城镇人口变化及下议院议员构成变化情况

图1图2

(2)材料二反映了英国社会发生哪些变化?简要说明上述变化的原因。

材料三图3是晚清时期上海城市一隅。原图中有这样的文字介绍:“江海北关(注:专司外洋各国商务)设在沪北英租界黄浦滩上,规模宏敞,轮奐聿新。近日新造钟塔一座,矹立 中央,高耸霄汉,并向外洋购运大钟安设其上……夜间则燃点电气灯,照耀如昼。”

图3

(3)依据材料三描述晚清时期上海城市风貌。对此你有何认识?

古往今来,不同的政治体制体现了政治文明的多样性。阅读材料,回答问题。

材料一

(1)根据材料一,指出中国古代君臣地位的变化趋势。结合所学知识,指出这一趋势对国家决策机制产生的影响。

材料二 1933年5月17日,工业复兴法案提交国会。众议院仅作了个别补充,便在一个星期后以325票对76票通过了该议案,虽然个别议员对法案的卡特尔化(注:垄断性企业联合)倾向不满意,而更多的一些议员则不喜欢法案赋予总统和行政当局的独裁式的发放许可证的权力。……6月13日,在罗斯福总统的敦促下,参议院终于以46票比39票的接近票数通过,法案立即被送交总统签署。

……1935年5月27日,最高法院在审理“谢克特兄弟家禽公司诉合众国”案中,以全体一致的判决,裁定《国家工业复兴法》违宪,从而宣判了该法的死刑。

——胡国成《塑造美国现代经济制度之路》

(2)材料二体现了美国政治生活的什么原则?结合所学知识,指出其与中国古代政体的根本不同。

材料三 1953年1月毛泽东亲自挂帅,领导中共中央宪法起草小组进行宪法草案初稿的起草工作。1954年6月,中央人民政府委员会一致通过宪法草案并正式公布,交付全国人民讨论并征求意见。在随后的两个多月里,全国各界共有一亿五千多万人参加了宪法的讨论,又提出许多修改和补充意见。1954年9月,中华人民共和国第一届全国人民代表大会第一次会议以1197票赞成,全票通过了《中华人民共和国宪法》。

——据《全国人民代表大会历届会议资料整理》

(3)依据材料三结合所学知识,概括我国的民主政治建设具备哪些特点?

阅读下列材料。

材料一 19世纪英国政治家威廉·格菜斯顿对美国1787年宪法赞赏有加,说“这是迄今为止,在特定的历史时期人类智慧和意志所创造出的最美妙的杰作”。

材料二美国特拉华州的代表马丁·路德在制宪会议上评论道:“一个向上帝要求赋予自由的民族,没有迈出同时给予非洲人自由的第一步是不应该的。”恩格斯则认为:“可以表明这种人权的特殊资产阶级性质的典型表现是美国宪法,它最先承认了人权,同时确认了存在于美国的有色人种奴隶制。”

评材料中关于美国1787年宪法的观点。(要求:围绕材料中的一种或两种观点展开评论;观点明确,史论结合)

阅读下列材料

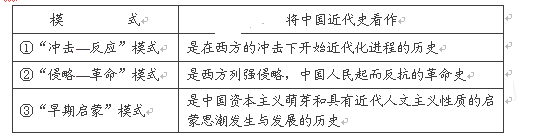

材料一:中国近代史话语模式主要存在以下三种:

(1)根据材料并结合所学知识,哪两种话语模式存在根本对立,简要说明原因

(2)围绕中国近代史,你赞成哪种话语模式,请结合所学知识加以简要论述。

阅读下列材料。

17世纪40年代,东西方先后有两位君主死于极端:1644年4月25日,明朝崇祯皇帝将脖子伸进了树枝下丝带吊环里。1649年1月30日,英国国王查理一世将脖子伸进了断头台的铡刀下。而两位君主死后其民族的走向却是天壤之别。在那以后,西方的崛起与东方的没落明显加快,我们看到:世界的天平开始失衡……

请根据材料结合所学知识回答问题:

(1)两位君主生活的时代在经济领域虽有相似之处,但也出现了巨大的差异,指出这种“相似”和“差异”。

(2)“两位君主死后……世界的天平开始失衡”,请以中国、英国为例概括这种失衡在政治上的表现。

(3)从文明史观的视角看“西方的崛起与东方的没落明显加快”的根本原因是什么