人类进入近代以来,各国的孤立状态逐渐被打破,各国之间的经济贸易往来不断扩大、日益频繁。阅读下列材料,回答问题。

材料一 在(公元)1500年以前,阿拉伯和意大利商人在亚欧大陆上从一个地区运货到另一个地区,而货物要是奢侈品──香料、丝绸、宝石及香水。但是到18世纪后期……新世界的种植场生产的大量菸草、砂糖、咖啡及棉花等大部分运往欧洲出售……西班牙人也向新世界引进欧洲各种水果,如橄榄、葡萄。与此同时,美洲的特产也流向世界各地,如玉米、马铃薯、西红柿、番薯(地瓜)、花生、各种豆类及南瓜、可可等。

材料二 英国诺丁汉大学教授郑永年指出:所谓的一个国家外部的崛起,实际上是它内部力量的一个外廷。在国家内部的制度还没有健全的情况下,很难称为一个大国,即使称为大国,也不是可持续的……环顾当时的世界,法国正在君主专制的鼎盛时期……大清王朝268年的江山才刚刚坐了44年。但是英国,这个地方边缘的小国,却在历史性的转变中抢占了先机,已经率先到达现代文明的入口处,即将一步步稳健地走向世界的中心。在下两个世纪里,它将傲视全球。

材料三 火车、轮船、电报等新式交通工具和电讯器材的出现,把世界各地的生产、流通和消费紧紧联结在一起。1869年苏伊士运河通航,使欧洲到印度的航路缩短了4000英里。1914年竣工的巴拿马运河则使旧金山到利物浦的航程近了5666英里。轮船的不断更新使航速大大提高,欧美航程从42天缩短为5天,从伦敦到加尔等各地由3个月减为18天。此外跨洲铁路的修建,加强了洲际联系。有线电报、电话和无线电报的普及,使世界通讯网络得以形成。

材料四 关于英文称呼中国国名为“CHINA”一词的来历,比较流行的说法是来源于瓷器,因为在英语中,中国和瓷器都是“CHINA”。另外,也有人认为,“CHINA”一词的产生与秦朝有关,因为英文中“秦”的翻译是“CHIN”。还有一种观点则把“CHINA”与丝绸挂上了钩。在法文中,“丝”的拼写则为“CHINE”,与英文“CHINA”的发音与拼音已经非常接近,最后再从法文正式“过渡”到了现在的“CHINA”一词。从古代日本在提到笼统的中国概念时,则称中国为“汉土”或“唐土”。

(1)根据材料一,说明18世纪后期世界发生的变化,并简要分析其原因。

(2)结合所学知识,指出17-18世纪的英国是如何“在历史性的转变中抢占了先机”的?

(3)根据材料三,简要概括促成资本主义世界市场最终形成的主要科技进步成果。

(4)根据材料四,分析英文“CHINA”一词的三种说法和古代日本称中国为“汉土”或“唐土”的历史文化原因。

阅读下列材料:

凡未经国会同意,以国王权威停止法律或停止法律实施之僭越权力,为非法权力。……

第四条:凡未经国会准许,借口国王特权,为国王而征收,或供国王使用而征收金钱,超出国会准许之时限或方式者,皆为非法。……

第六条:除经国会同意外,平时在本王国内征募或维持常备军,皆属违法。

第七条:国会议员选举应是自由的。……

第九条:国会内之演说自由,辩论或议事之自由,不应在国会以外之任何法院或任何地方,受弹劾或讯问。……

第十三条:为伸雪一切诉冤,并为修正、加强与维护法律起见,议会必须时常集会。

----引自1689年英国《权利法案》

请回答:

(1)据材料概括君主的权力受到了哪些制约?第一条说明制约王权主要采用什么形式?

(2)据材料概括议会和议员的权利得到了怎样的保护?

(3)该法案的颁布有何意义?

阅读下列材料:

材料一《中国的世界纪录》收录的中国古代科技成果统计

| 类别 |

数学 |

天文历法气象 |

地学 |

化学 |

农学 |

机械 |

水利 |

轻工 |

兵器 |

| 项数 |

22 |

25 |

25 |

9 |

25 |

7 |

7 |

8 |

8 |

材料二中国古代几项重大发明:火药、罗盘针和印刷术等对处于封建社会末期的欧洲产生了巨大的影响……从15世纪到今天,欧洲(美)科技巨匠辈出,从哥白尼、伽利略到牛顿、瓦特、到卡尔·本茨、爱迪生再到爱因斯坦、比尔·盖茨……而推动世界经济发展的先驱动力正掌握在他们手中。——《面向21世纪的科技》

材料三中国古代天文学的主要成就

| 《尚书》中的日食记录;《竹书纪年》中记载的流星雨;《淮南子》中记载的太阳黑子 |

| 《春秋》中的哈雷彗星记录;《汉书》中的新星记录;僧一行对子午线的测量 |

材料四 “中国古代在经验技术的发展水平上远远超过西方,但为什么近代科学却首先在西方诞生,而中国反而远远落在西方后面呢?”这是英国学者李约瑟对中国科学技术发展史研究中重点探讨的问题,在史学界被称为“李约瑟难题”。

(1)据材料一回答,中国古代领先世界的科学技术主要分布在哪些领域?为什么会有这一特点?

(2)概述材料二提到的中国三大发明对资产阶级革命或资本主义发展所起的重大作用。

(3)结合上述材料和所学知识,概括近代前期科学技术产生中西差异的原因。

阅读材料,回答问题

材料一汤显祖和莎士比亚堪称世界戏剧的两座高峰,在十六世纪晚期和十七世纪初同时出现在东半球的中国和西半球的英国。《牡丹亭》与《哈姆雷特》分别是其代表作。 《牡丹亭》中的杜丽娘,出生名门,自幼受到封建文化教育和严格管束,她如同笼中鸟,强烈渴望冲出牢笼;在现实环境没能给她提供任何条件的情况下,她只能到梦中寻找自己的理想;进入鬼蜮的杜丽娘,由于离开了封建礼教的管束而显得更为大胆、痴情。她能为爱情而死,更情愿为爱情而生。她毫无顾忌的与阴间的判官据理力争,使自己还魂。她还一鼓作气,让自己的非法叛逆婚姻得到家长和社会的认同。

《哈姆雷特》塑造了的悲剧形象—哈姆雷特,其名言“人是一件多么了不起的杰作,多么高贵的理性!多么伟大的力量!多么优美的仪表!多么优雅的举动! 在行为上多么像一个天使!在智慧上多么像一个天神!宇宙的精华!万物的灵长”。

——张岱年、方克立主编《中国文化概论》

(1)指出两部剧作所处时代的共同经济特征。两部戏剧通过塑造人物形象,表达了什么样的共同精神?

材料二美国历史学家斯塔夫里阿诺斯在《全球通史》中分析指出:“19世纪末和20世纪初,中国对西方挑战的反应从军事和经济领域扩大到社会和文化领域。这种扩大反映在中国人选来翻译的西方书籍的类别有了改变。在1850年到1899年这段时期中,中国人所翻译的自然科学、尤其是应用科学方面的著作在数量上超过了社会科学和古典文学方面的著作,比例为四比一;1902年到1904年的两年中,后者却以二比一的比例超过了前者;而在1912年到1940年这一时期中,得到翻译的社会科学和古典文学方面的著作比自然科学和应用科学方面的著作多两倍。”

(2)“1850年到1899年这段时期中,中国人所翻译的自然科学、尤其是应用科学方面的著作在数量上大大超过了社会科学和古典文学方面的著作”。试分析出现这种现象的社会原因。

(3)1902年后中国人所翻译的社会科学和古典文学方面的著作大大超过自然科学和应用方面的著作。试分析造成这一变化的社会原因。

(4)根据材料,结合所学知识,概括近代中国思想界学习西方的历程及特点。

文学艺术是反映现实生活的一面镜子。观察下列图片,回答问题。

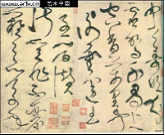

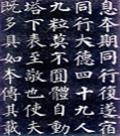

图一张旭《古诗四帖》图二颜真卿书法

(1)图一、图二两位书法家的作品各有何特点?它们共同反映的时代特征是什么?

图三北宋张择端《清明上河图》(局部)图四南宋马远《山径春行图》

(2)图三、图四分别属于中国画哪一画种?请结合当时的时代背景说明形成两种画风差异的原因。

图五明清时期深受人们喜爱的通俗小说《三言二拍》和《水浒传》。

(3)依据图五,说明明清时期我国文学的主流形式是什么?(1分)简要说明出现的原因。(5分)

历史上,中俄两国选择了不同的革命道路。阅读材料,回答问题。

材料一在列宁登上历史舞台之前,俄国曾经出现过许多共产主义小组。其中,一个名叫维拉•扎苏里奇的女共产主义者给马克思写了一封信,在信中她问道:马克思提出的与大工业、工人阶级紧密联系的社会主义,是否可以在俄罗斯实现?马克思回答说,应该首先在欧洲发达国家实现。

——《大国崛起》

材料二……根据列宁的观点,社会主义革命不仅能够在具有阶级觉悟的无产阶级的高度发达的资本主义国家爆发;它也可以在一个不很发达国家(俄国)开始,然后再影响其他国家,最终在全世界得以传播。

——(美)曼弗雷德•马伊《一口气读完世界历史》

材料三

油画《向井冈山进军》

请回答:

(1)比较材料一和材料二,说明列宁和马克思的主张的不同

(2)根据材料三结合所学知识指出,中国革命与俄国革命道路各有什么特点?

(3)谈谈你对中俄两国选择不同革命道路的认识。