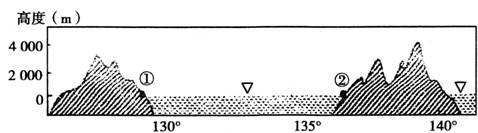

读沿36°N纬线局部剖面示意图,判断下列各题。

①②两地之间的海域是( )

| A.北海 | B.台湾海峡 | C.日本海 | D.英吉利海峡 |

①②两地相距约( )

| A.270千米 | B.540千米 | C.330千米 | D.760千米 |

下列对②地区气候特征的描述,正确的是( )

| A.降水季节变化大于①地区 | B.最冷月出现在一月份 |

| C.年降水总量少,气候干旱 | D.气温年较差较小 |

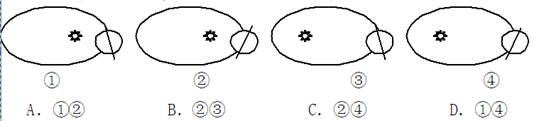

下列4幅表示地球绕日公转的示意图,正确的是()

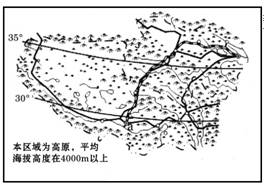

读我国某区域图回答11——12题。

区域突出的自然特征是

| A.高寒 | B.干旱 |

| C.暖湿 | D.干热 |

区域需要防治的环境问题是

| A.荒漠化 | B.沼泽化 | C.盐碱化 | D.城市化 |

为促进我国区域经济协调发展,2009年国家将12个区域规划上升到国家层面。它们是:关中—天水经济区、海峡西岸经济区、横琴岛总体发展规划、辽宁沿海经济带、江苏沿海地区发展规划、图们江区域合作开发规划、促进中部崛起规划、黄河三角洲高效生态经济区、鄱阳湖生态经济区、甘肃省循环经济总体规划和海南国际旅游岛建设。据此回答8——10题。区域规划中具有对台工作、祖国统一优势的是

| A.促进中部崛起规划 | B.横琴岛总体发展规划 |

| C.海峡西岸经济区 | D.图们江区域合作开发规划 |

12个区域规划中属于西部地区发展规划的有

| A.1个 | B.2个 | C.3个 | D.4个 |

有关各区域规划的叙述,错误的是

| A.关中—天水经济区可打造具有世界影响的历史文化旅游品牌 |

| B.黄河三角洲高效生态经济区可建设成为国家土地后备资源开发区 |

| C.甘肃省循环经济总体规划指建设以兰州重化工为主的循环经济 |

| D.图们江区域合作开发规划将使该区域成为国际产业合作基地 |

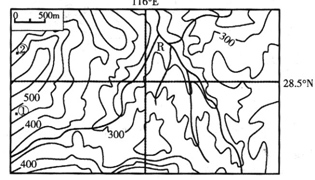

读我国某区域等高线图,回答5——7题。

有关R河特征叙述,正确的是

| A.河流自北向南流 |

| B.河流凌汛危害严重 |

| C.流量季节变化明显 |

| D.季节性河流夏汛明显 |

有关图示区域自然地理特征的叙述,正确的是

| A.地形以山地平原为主 |

| B.植被为落叶阔叶林 |

| C.年降水量1000毫米以上 |

| D.台风带来的灾害严重 |

有关本区域农业的叙述,正确的是

| A.河谷农业特色明显 | B.“鱼米之乡”一年两熟 |

| C.地处农牧业交错地带 | D.土地资源以旱地为主 |

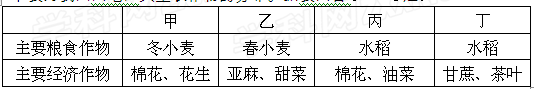

下表为我国四地区典型农作物的分布。据表回答3——4题。

下列搭配正确的是

| A.甲——东北地区 | B.乙——西双版纳 |

| C.丙——珠江三角洲 | D.丁——台湾岛 |

有关四地叙述正确的是

| A.甲地为暖温带,两年三熟 |

| B.乙地可大力开垦湿地建设商品粮基地 |

| C.丙地农业限制因素是低温 |

| D.丁地光热充足黑土深厚,水资源短缺 |