《中国近代经济史1895~1927》是一部专论清末民初中国经济史的学术专著,该书在论述中国资本主义发展道路的同时,也阐述了“近代中国的产业革命精神”。这种中国特色的产业革命精神主要在于追求

| A.实业救国 | B.发展资本主义 |

| C.民族富强 | D.实现民主政治 |

“中国加入世贸,就像一个昏庸短见的守财奴,把自己的清白闺女嫁给了土匪。结果,土匪根本就没有把岳父当人看……还要赔上23000亿美元的嫁妆。”对此认识正确的是

| A.对外开放政策在今天应当重新审视 | B.中国给“世贸”带来了压力和挑战 |

| C.过分夸大了经济全球化的负面效应 | D.独立自主、自力更生才是富强之路 |

表为各民族工业营业额(假定1930年营业额为100),造成表中数据发生如此变化的原因是

| 年份 行业 |

1930 |

1933 |

| 棉纱(营业额) |

1930 |

1933 |

| 针织(营业额) |

100 |

25 |

| 面粉(营业额) |

100 |

50 |

| 卷烟(营业额) |

100 |

50 |

A.一战后列强卷土重来

B.帝国主义转嫁经济危机

C.国共内战的爆发

D.国民经济建设运动

宋人朱彧的《萍洲可谈》卷2记载,张乖崖任崇阳县令时“尝逢村氓市菜一束出郭门。问之,则近郊农家。乖崖笞之四十,曰:‘尔有地而市菜,惰农也。’崇阳民闻之相尚力田。”张乖崖的做法从本质上是为了

| A.避免农业劳动力的流失 | B.维护自给自足的小农经济 |

| C.禁止农民从事商业活动 | D.引导农民提高耕作技术 |

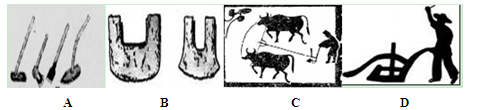

《耒耜经》记载:“进之则箭下,入土也深;退之则箭上,入土也浅。……江东之田器尽于是。”材料所描述的农具是下面的

某年12月,毛泽东在一次党内外人士座谈会上指出,政协仍有存在的必要,但是我们不能把政协搞成国家权力机关。此话的主要背景是

| A.第一个五年计划的颁布 |

| B.社会主义改造完成 |

| C.人民代表大会制度的确立 |

| D.中共八大召开 |