细胞膜的存在使细胞成为一个独立的结构和功能单位,因此对细胞膜结构和功能的研究一直是生命科学研究目标之一。请回答下列问题:

(1)由于细胞十分微小、不易观察,因此,细胞的发现是在_________发明之后。但在此后的几百年里人们却从来没有能真实观察到细胞膜,

这是因为细胞膜__________________________________。

(2)右图表示物质进出细胞膜的示意图。

①A代表 分子;B代表 ;D代表 。

②在a-e的五种过程中,可代表被动转运过程的是图中编号 ;可代表氧气转运过程的是图中编号 ;

③当神经冲动传导完成后,神经细胞膜上由动作电位恢复为静息电位时, Na+的流动过程可以用图中编号 表示。

(3)1970年科学家运用免疫荧光标记法分别标记小鼠和人细胞膜表面的蛋白质,进行细胞融合实验,最终发现小鼠和人细胞膜表面的蛋白质能在融合细胞的表面基本呈均匀分布,由此证明细胞膜具有 性。

(4)细胞是生物体基本的结构单位和功能单位,提出"细胞学说"的两位科学家是( )

| A.英国学者罗伯特·虎克 | B.德国动物学家施旺 | C.美国科学家沃森 |

| D.英国博物学家达尔文 E、荷兰学者列文虎克 F、瑞典博物学家林耐 |

G、德国植物学家施莱登 H、英国科学家弗朗西斯.克里克

如图为四个物种的进化关系树(图中百分数表示各物种与人类的DNA 相似度)。DNA 碱基进化速率按1%/百万年计算,下列相关论述合理的是( )

| A.四个物种都由共同祖先通过基因突变而形成 |

| B.生殖隔离是物种朝不同方向发展的决定性因素 |

| C.人类与黑猩猩的DNA 差异经历了约99 万年的累积 |

| D.大猩猩和人类的亲缘关系,与大猩猩和非洲猴的亲缘关系的远近相同 |

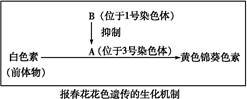

报春花花色表现为白色(只含白色素)和黄色(含黄色锦葵色素),这对相对性状由两对等位基因(A和a,B和b)共同控制,显性基因A控制以白色素为前体物合成黄色锦葵色素的代谢过程,但当显性基因B存在时可抑制其表达(如图所示)。请据此图回答:

(1) 开黄花的报春花植株的基因型可能是。

(2) 现有AABB、aaBB和aabb三个纯种白色报春花品种,为了培育出能稳定遗传的黄色品种,某同学设计了如下程序:

Ⅰ.选择基因型为两个品种进行杂交,得到F1种子;

Ⅱ.F1种子种下得F1植株, F1植株通过得到F2种子;

Ⅲ.F2种子种下得F2植株,然后F2自交,从F2中选择开黄色花植株的种子留种;

Ⅳ.重复步骤Ⅲ若干代,直到后代不出现性状分离为止。

①F1植株能产生比例相等的四种配子,原因是。

②报春花的雌、雄蕊同花(两性花)。为了让亲本按人的意愿进行杂交产生F1,应该怎样操作?

。

(3)将F2中开黄花的植株筛选出来后,继续自交得到F3, F3中开黄花的纯合子植株所占的比例为。

(4)有同学认为这不是一个最佳方案,你能在原方案的基础上进行修改,以缩短育种年限吗?请简要概述你的方案。

科学家发现多数抗旱性农作物能通过细胞代谢,产生一种代谢产物,调节根部细胞细胞液的渗透压,此代谢产物在叶肉细胞和茎部细胞中却很难找到。

(1)该代谢产物能够使细胞液的渗透压(填“增大”或“减小”)。

(2)这种代谢产物在茎部和叶肉细胞中很难找到,而在根部细胞中却能产生的根本原因是。

(3)现有一抗旱植物,其体细胞内有一个抗旱基因R,其等位基因为r(旱敏基因)。R、r的部分核苷酸序列如下:r:ATAAGCATGACATTA;R:ATAAGCAAGACATTA。抗旱基因突变为旱敏基因的根本原因是。研究得知与抗旱有关的代谢产物主要是糖类,该抗旱基因控制抗旱性状是通过实现的。

(4)已知抗旱性和多颗粒属于显性,各由一对等位基因控制(多颗粒由D决定,少颗粒由d决定),且分别位于两对同源染色体上。纯合的旱敏性多颗粒植株与纯合的抗旱性少颗粒植株杂交,F1自交:

①F2抗旱性多颗粒植株中双杂合子占的比例是。

②若拔掉F2中所有的旱敏性植株后,剩余植株自交。从理论上讲F3中旱敏性植株的比例是。

③某人用一植株和一旱敏性多颗粒的植株作为亲本进行杂交,发现后代出现4种类型,性状的统计结果显示:抗旱∶旱敏=1∶1,多颗粒∶少颗粒=3∶1。若只让F1中抗旱性多颗粒植株相互授粉,F2的性状分离比是。

(5)请设计一个快速育种方案,利用抗旱性少颗粒(Rrdd)和旱敏性多颗粒(rrDd)两植物品种作亲本,通过一次杂交,使后代个体全部都是抗旱性多颗粒杂交种(RrDd),用文字简要说明。

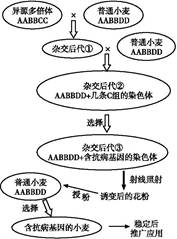

科学家将培育的异源多倍体的抗叶锈病基因转移到普通小麦中,育成了抗叶锈病的小麦,育种过程见图。图中A、B、C、D表示4个不同的染色体组,每组有7条染色体,C染色体组中含携带抗病基因的染色体。请回答下列问题:

(1)异源多倍体是由两种植物AABB与CC远缘杂交形成的后代,经方法培育而成,还可用植物细胞工程中方法进行培育。

(2)杂交后代①染色体组的组成为,进行减数分裂时形成个四分体,体细胞中含有条染色体。

(3)杂交后代②中C组的染色体减数分裂时易丢失,这是因为减数分裂时这些染色体。

(4)为使杂交后代③的抗病基因稳定遗传,常用射线照射花粉,使含抗病基因的染色体片段转接到小麦染色体上,这种变异称为。

玉米的抗病和不抗病(基因为A、a)、高秆和矮秆(基因为B、b)是两对独立遗传的相对性状。现有不抗病矮秆玉米种子(甲),研究人员欲培育抗病高秆玉米,进行以下实验:

取适量的甲,用合适剂量的γ射线照射后种植,在后代中观察到白化苗4株、抗病矮秆1株(乙)和不抗病高秆1株(丙)。将乙与丙杂交,F1中出现抗病高秆、抗病矮秆、不抗病高秆和不抗病矮秆。选取F1中抗病高秆植株上的花药进行离体培养获得幼苗,经秋水仙素处理后选出纯合二倍体的抗病高秆植株(丁)。

另一实验表明,以甲和丁为亲本进行杂交,子一代均为抗病高秆。

请回答:

(1)对上述1株白化苗的研究发现,控制其叶绿素合成的基因缺失了一段DNA,因此该基因不能正常,功能丧失,无法合成叶绿素,表明该白化苗的变异具有的特点,该变异类型属于。

(2)上述培育抗病高秆玉米的实验运用了、单倍体育种和杂交育种技术,其中杂交育种技术依据的原理是。花药离体培养中,可通过诱导愈伤组织分化出芽、根获得再生植株,也可通过诱导分化成获得再生植株。

(3)从基因组成看,乙与丙植株杂交的F1中抗病高秆植株能产生种配子。

(4)请用遗传图解表示乙与丙植株杂交得到F1的过程。