材料一:中国是在欧洲列强的野蛮侵略中步入近代的,这就决定了近代中国是一个畸形的半殖民地半封建社会。帝国主义和封建主义成为阻碍中国社会进步的两大反动势力。为完成反帝反封建的民主革命任务,中国各阶级作出了不懈的努力,最终获得了民主革命的胜利。

材料二:新华社在迎接十七大特稿《在历史关节上——中国共产党八十六年回眸》一文中,用日出东方、星火燎原、力挽狂澜、灯塔指引、进京赶考等关键词概括了新民主主义革命的重要关节点。

结合所学知识回答:(1)为完成民主革命,资产阶级发动了什么运动?哪一阶级最终领导中国革命取得胜利?

(2)材料二中各关键词分别指什么事件?

(3)在中国革命历史中,国共两党曾两次合作实现。请根据所学知识回答:国共两党两次合作建立的统一战线名称各是什么?其建立的标志事件各是什么?

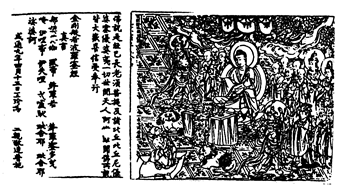

图为印于868年的《金刚经》(部分)。它是我国和世界上现存最早有确切印刷时

间的雕版经卷。11世纪,我国又发明了活字印刷术。

读图并结合所学知识,简要说明哪些社会需求推动了雕版印刷和活字印刷术的发明与发展?(8分

20世纪40年代初至60年代初,中国共产党在经济建设方面曾面临哪三次困难?为克服这些困难,中共分别采取了哪些措施?

20世纪50年代中期,中国共产党在探索适应本国国情的建设社会主义道路方面提出了哪些正确的方针政策?有何重要意义?

阅读下列材料

材料一:我国1966—1968年国民经济状况(部分)

| 年份 |

工业总产值 |

比上年 |

财政总 收入 |

比上年 |

| 1966年 |

2534亿元 |

+17•3% |

558•7 |

+24•4% |

| 1967年 |

2104•5亿元 |

-10% |

419•4 |

-25% |

| 1968年 |

2015•3亿元 |

—4•2% |

361•3 |

-13•9% |

材料二:1973年国民经济完成情况

| 工农业总产值 |

3967亿元 |

比上年增长9•2% |

| 国家财政总收入 |

809•7亿元 |

比上年增长5•6% |

| 国民收入 |

2318亿元 |

比上年增长8•3% |

材料三:1975年国民经济回升情况(部分)

| 总产值或收入 |

比上年增长 |

|

| 工农业 |

4504亿元 |

比上年增长11•9% |

| 工业 |

3129亿元 |

比上年增长15•1% |

| 农业 |

1285亿元 |

比上年增长4•6% |

材料四:“文革”十年我国国民经济损失总计5000亿元,相当于建国30年全部建设投资的80%,超过建国30年全国固定资产的总和。材料五:1975年9月27日,邓小平在农村工作座谈会上做《各方面都要整顿》的讲话:当前,各方面都存在一个整顿的问题。工业要整顿,农业要整顿,商业也要整顿,我们的文化教育也要整顿,科学技术队伍也要整顿。文艺政策叫调整,实际上调整也就是整顿。要通过整顿解决各方面的问题。1975年全国工农业总产值比上年增长11.9%。其中,工业增长15.1%,农业增长4.6%。这种状况表明整顿工作是卓有成效的。

——胡绳《中国共产党的七十年》

回答:

(1)材料—反映了什么现象?造成这一现象的原因是什么?(2分)

(2)材料二、三中各项数据上升的原因分别是什么?(2分)

(3)通过上述表格材料反映了什么问题?有何教训?(2分)

(4)邓小平提出全面整顿的目的和实质是什么?全面整顿有什么意义?(3分)

(5)结合材料指出,国民经济与政治局面存在何种关系?(1分)

阅读下列材料:

材料一 1958年2月2日《人民日报》社论宣称:“我们国家现在面临着一个全国大跃进的形势,工业建设和生产要大跃进,农业生产也要大跃进。”此后又发表“人有多大胆,地有多大产,不怕做不到,就怕想不到”的宣传口号,并报道了个别地区小麦亩产7320斤与水稻亩产13万斤等高产情况。1958年北戴河会议上通过的关于农村工作的“决议”指出:“人民公社发展的主要基础是我国农业生产的全面不断的跃进……这将成为未来共产主义社会的基层单位……看来,共产主义在我国的实现,已经不是什么遥远将来的事情了。”

——王桧林主编《中国现代史》下册

材料二据《中华人民共和国大事记事本末》一书记载,1958年“大跃进”时提出的实现农业增产的主要技术措施是深翻改土,高度密植。

材料三《共和国重大事件纪实——艰难探索》—文指出:以钢为纲的“大跃进”造成国民经济比例严重失调,其中重工业畸形发展,从1957--1960年产值增长2.3倍,而农业产值下降22.8%……到1960年,粮棉的产量跌落到1951年的水平。

请回答:

(1)中共八大坚持的经济建设指导方针是什么?材料一提出的经济建设主张与其相比有什么不同?材料三所述“大跃进”的结果说明了什么道理?

(2)结合材料一、二、三分析1959—1961年间我国粮食产量大幅度下降的原因?

(3)结合上述材料指出“大跃进”、“人民公社”的经验教训给我们的启示。