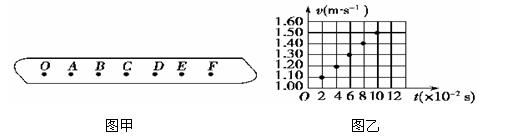

某同学在做“探究小车速度随时间变化的规律”的实验时,打点计时器所用电源的频率是50 Hz,在实验中得到一条点迹清晰的纸带,他把某一点记作O,再选依次相邻的6个点作为测量点,分别标以A、B、C、D、E和F,如图甲所示.

(1)如果测得C、D两点相距2.70 cm,D、E两点相距2.90 cm,则在打D点时小车的速度是__________________m/s.

(2)该同学分别算出打各点时小车的速度,然后根据数据在v-t坐标系中描点(如图乙所示),由此可求得小车的加速度a=________ m/s2.

图示中用刀片在涂有墨汁的玻璃片上划出有很小间隙的双缝.

(1)双缝的作用是当激光照射它时

| A.在双缝处形成明暗相间等间距的条纹 |

| B.形成相干光并在光屏上出现中间宽两边窄的条纹 |

| C.形成两束增强的光并进行叠加形成明暗相间的条纹 |

| D.形成振动情况相同的两束光并在光屏上形成明暗相间等间距的条纹 |

(2)实验时如果增大双缝屏到光屏的距离,条纹间距______,条纹亮度_______.

一组同学用DIS研究“弹簧振子的振动周期和哪些因素有关”的探究过程如下:

| A.有同学认为:弹簧振子的质量越大,惯性越大,周期也应该越大.也有同学认为周期跟劲度系数有关。 |

B.设计实验:装置如图甲。准备选用的器材有:力传感器、质量为m0的钩码若干个,劲度系数为K的轻质弹簧若干个(已知n个劲度系数为 的弹簧串联后的劲度系数为 的弹簧串联后的劲度系数为 ) ) |

| C.实验过程如下: 用力将钩码向下拉一段距离后放手,钩码上下振动,力传感器上显示出力随时间的变化关系(如图乙),改变钩码的个数或用几个弹簧串联后反复实验,得到表一、表二的数据:  |

| D.同学们对实验数据进行分析、归纳后,对他们的假设进行了补充完善。问: |

(1)上述科学探究活动中,属于“制定计划”和“搜集证据”的环节分别是:、。

(2)用力传感器观测力随时间的变化关系,其目的是:。

(3)周期T与弹簧振子质量的关系是:。

周期T与弹簧劲度系数的关系是:。

(4)如果 ,则周期表达式

,则周期表达式 。

。

如图为用单摆测重力加速度的实验

(1)(多选题)为了减小误差,下列措施正确的是

| A.摆线长度L应为线长与摆球半径的和,且在20 cm左右 |

| B.在摆线上端的悬点处,用开有夹缝的橡皮塞夹牢摆线 |

| C.在铁架台的竖直杆上固定一个标志物,且尽量使标志物靠近摆线 |

| D.计时起终点都应在摆球的最高点且不少于30次全振动的时间 |

(2)某同学正确操作,得到了摆长L和 n次全振动的时间t,由此可知这个单摆的周期T=________;当地的重力加速度g=____________。

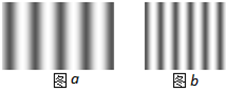

(4分)图a、图b为两次用单色光做双缝干涉实验时,屏幕上显示的图样,图a条纹间距明显大于图b,比较这两次实验

| A.若光屏到双缝的距离相等,则图a对应的波长较大 |

| B.若光源、双缝间隙相同,则图a光屏到双缝的距离较大 |

| C.若光源、光屏到双缝的距离相同,则图a双缝间隙较小 |

| D.在相同的条件下,图a的光更容易产生明显的衍射现象 |

如图所示,物体从光滑斜面上的A点由静止开始下滑,经过B点后进入水平面(设经过B点前后速度大小不变),最后停在C点.每隔0.2秒钟通过速度传感器测量物体的瞬时速度,下表给出了部分测量数据,g="10" m/s2.求:

⑴斜面的倾角a;

⑵物体与水平面之间的动摩擦因数m;

⑶t="0.6" s时的瞬时速度v.