19世纪末,一份西方国家的外交文件中提到“中国现行之关税,对于一切所谓势力范围内之口岸装卸一切货物,无论属于何国,均当适用。”其真实含义是 ( )

| A.维护中国的关税统一 | B.反对划分“势力范围” |

| C.提出协定关税制度 | D.要求中国“门户开放,机会均等” |

《国际关系的三重镜像》中将二战后国际关系的演变概括为“见山是山,界线分明;见山不是山,世界变平;见山还是山,利益优先”三重镜像。由“界线分明”到“世界变平”的标志是

| A.不结盟运动 | B.美、日、欧三足鼎立 |

| C.苏联解体 | D.中国开展多边外交 |

新中国某时期规定:一切生产资料和公共财产转为公有,统一核算,统一分配;农民实行工资制和口粮供给制相结合;推广公共食堂;同时成立了托儿所、幼儿园、敬老院、缝纫组;实行统一领导,分级管理和组织军事化、生产战斗化、生活集体化。出现这种现象的原因是

| A.土地改革提高了生产力 | B.“一五”计划加快了工业化 |

| C.社会主义三大改造提前完成 | D.中央号召推广人民公社 |

近代英国有位名叫埃德蒙·卡特赖特的牧师取得了一种最初由马驱动织机的专利权。这种织机后来由蒸汽驱动,在棉纺织工业中基本上取代了手织织布工。这种情形出现的背景是

| A.新航路开辟促进欧洲资本积累 | B.西方早期殖民扩张 |

| C.工业革命时期生产力持续发展 | D.资本主义世界体系确立 |

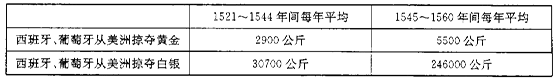

观察下表,从近代化的角度看,此现象对西班牙和葡萄牙的影响是

| A.确立世界霸主地位 | B.冲击封建生产关系 |

| C.成为世界市场中心 | D.引发本国工业革命 |

1936年初,国民政府规定,对农产品加工,提倡就农村或其附近发展,对一般工业应由政府实行保护和奖励的政策,对于那些地方上无力举办的大工业,应由政府、企业家一致进行。这说明国民政府采取的行动是

| A.实行“币制改革” | B.鼓励外资投资国内产业 |

| C.提倡国货运动 | D.开展国民经济建设运动 |