[历史上重大改革的回眸]

材料一 “近来土地多归有力之家,非乡绅、则富民……若夫穷民,本无立锥之地。”

——摘自《杨文弱先生全集》

材料二 “总括一州县之赋役,量地计丁,丁银毕输于官。……凡额办、派办、京库岁需与存留、供亿诸费,以及土贡方物,悉并为一条,皆计亩征银,折办于官……”

——《明史张居正传》

材料三 17世纪初年杭州府钱塘县赋税51900.5丁;1826年保宁府赋税15232.6894664丁。

材料四 “工匠佣力自给,以无田而免差;富商大贾操资无算,亦以无田而免差”, “视田如陷阱,是以富者缩资以趋末”

——《明穆宗实录》

请回答:

(1)与材料一相比,材料四反映了当时富商大贾的经济观念发生了什么变化?

(2)材料二与材料三中两个“丁”的含义不同。根据材料情境推测这两个“丁”的含义分别是什么?

(3) 据所学知识分析材料二中的措施产生了怎样的影响?

(10分)

阅读材料,回答问题。

材料一以诗赋记诵求天下之士,而无学校养成之法;以科名资历叙朝廷之位,而无官司课试之方。

——王安石《本朝百年无事札子》

材料二苟不可以为天下国家之用,则不教也,苟可以为天下国家之用者,则无不在于学。

——王安石《上仁宗皇帝言事书》

(1)据材料一,概括说明当时北宋在人才选用上存在哪些弊端。

(2)材料二体现了王安石怎样的教育思想?在这一思想指导下,王安石是如何改革科举考试的?

阅读材料,结合所学知识回答下列问题。

材料一 1793年英国马戛尔尼使团来华,乾隆皇帝颁布上谕,宣称:“各处藩封到天朝进贡观光者,不特陪臣俱行三跪九叩之礼,即国王亲至,亦同此礼;今尔国王遣尔(指马戛尔尼)前来祝嘏(福),自应遵天朝法度,免失尔国王祝厘纳贡之诚。”

——摘编自徐中约《中国近代史:1600-2000中国的奋斗》

材料二钦差大臣耆英代表清政府签订一系列不平等条约后,于1844年11月奏称:“夷情变幻多端,非出一致,其所以抚靖羁縻之法,亦不得不移步换形。固在格之以诚,尤须驭之以术,……有加以款接方可生其欣感者,并有付之包荒(包容)不必深与计较方能于事有济者。”

——同上

材料三新中国成立以来,在外交方面取得了辉煌的成就。截至2008年底,中国与171个国家建立了外交关系,共参加了130多个政府间国际组织,缔结了近20000项双边条约,参加了300多个多边条约,参加了24项联合国维和行动,派出维和官兵11063人次。

——摘编自中国外交部编《中国外交》(2009年版)、2009年10月《世界知识画报》

(1)依据材料一指出当时清朝统治者的对外态度及其在对外关系方面的影响。

(2)材料二反映出这时某些清朝官员的对外态度有了怎样的变化?为何会发生这种变化?

(3)概括材料一、二三所反映的不同时期中国外交的基本特点及其形成的主要原因 (6分)

英国前首相丘吉尔说:“我们塑造了建筑,而建筑反过来也影响着我们”。下列是一组具有政治意义的建筑图片。

请阅读并回答问题

材料一明清故宫建于北京城中央,以南北为中轴线,座北朝南,充分体现了皇权至高无上的封建统治思想。在宫城外又有北京城,城城包围,显示了森严的等级制度。

材料二依泰晤士河而建的英国议会大厦是英国的政治中心。它不仅外表雄伟壮观、内部装饰华丽,而且其建筑结构和内部设计也能充分体现世界上最古老的君主立宪政体。

材料三美国国会大厦俯瞰着华盛顿哥伦比亚特区,对历任美国总统来说都是一个需要小心应付的地方。在美国历史上虽然只 有三位总统面临过弹劾,而且除尼克松辞职外,无一人被罢免,但国会山上的这座白色建筑让每一位总统的心头都悬着“达摩克利斯之剑”。

有三位总统面临过弹劾,而且除尼克松辞职外,无一人被罢免,但国会山上的这座白色建筑让每一位总统的心头都悬着“达摩克利斯之剑”。

材料四人民大会堂位于天安门广场的西侧,建于1958年,是全国人民代表大会召开国事会议的地方。

(1)据材料一,归纳中国明清政治制度的特点。从19世纪末期到20世纪初期该制度受到了怎样的冲击挑战?

(2)据材料二,结合所学知识概括英国现代政治制度的特点。

(3)据材料三及所学知识分析美国总统与国会之间的关系。

(4)据材料四4及所学知识说明我国人民代表大会制度的组织和活动原则是什 么?

么?

除此之外,中国共产党根据国情还实行了哪些具有中国特色社会主义民主政治制度?

自秦朝以后,皇帝为了集中权力,不断削弱相权。唐朝曾以中书令、侍中、尚书令共议国政,行使宰相职权;清朝又以满汉大学士等出任军机大臣,主持全国军政要务。

问题:

(1)下图反映了汉、唐、明、清四朝中枢的演变过程,按示例完成空格。

(2)从上述材料中归纳出皇帝集权的两种方式及其作用。

阅读下列材料,回答问题。

材料一现代化是人类社会的一次转型,是文明方式的一次转换。现代化用工业生产力取代农业生产力 ,在此基础上引发了社会的整体变动,从而实现从农业文明向工业文明的转变。……现代化的第一步是在政治领域首先迈出的……政治条件的成就给经济发展创造了前提,工业革命就是在这种背景下启动的。……工业革命一旦在某个国家开始,现代化的压力就形成了,迫使与它相邻的所有国家紧紧跟上……现代化在动荡中迅猛推进。……对被侵略地区而言,问题表现得越来越清楚:它原有的文明难以抵御欧洲国家的入侵……它迟早要使人们认识到:只有接受变革,才有可能生存。……从19世纪中叶开始,现代化跃出欧洲,向亚非大陆推进。

,在此基础上引发了社会的整体变动,从而实现从农业文明向工业文明的转变。……现代化的第一步是在政治领域首先迈出的……政治条件的成就给经济发展创造了前提,工业革命就是在这种背景下启动的。……工业革命一旦在某个国家开始,现代化的压力就形成了,迫使与它相邻的所有国家紧紧跟上……现代化在动荡中迅猛推进。……对被侵略地区而言,问题表现得越来越清楚:它原有的文明难以抵御欧洲国家的入侵……它迟早要使人们认识到:只有接受变革,才有可能生存。……从19世纪中叶开始,现代化跃出欧洲,向亚非大陆推进。

——摘编自钱乘旦《世界现代化进程》

材料二 19世纪六七十年代俄国机器制造业统计表

| 时间 |

企业数 |

工人数量 |

产值(千卢布) |

| 1860年 |

99 |

11600 |

7954 |

| 1879年 |

287 |

42000 |

51937 |

——摘编自《世界近现代史》

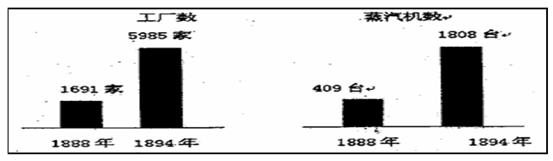

材料三 1888—1894年日本工厂蒸汽机数量变化示意图

(1)依据材料一,概括“现代化”的基本含义。(不得摘抄原文)(2分)

(2)为打破现代化的瓶颈,“紧紧跟上”现代化浪潮,亚历山大二世采取了什么措施?依据材料二,概述此举对俄国现代化进程的影响。(3分)

(3)材料三中日本工厂蒸汽机数量的变化说明日本社会出现了怎样的趋势?为促使这一趋势的出现,日本政府采取了哪些经济措施?(5分)

(4)俄、日两国走上现代化道路的方式有何共同特点?你从中能得到什么启示?(2分)