读图1、图2、图3,回答问题:

图1唐朝手工业分布图

(1)图2与图1相比,生产方式的特点有何变化?图2反映了哪两种所有制形式的企业?

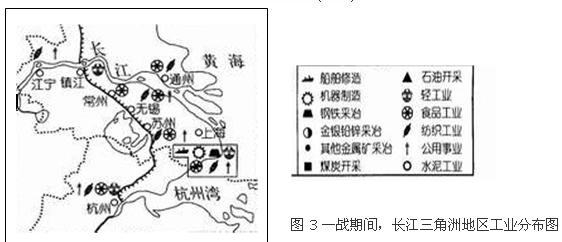

(2)图3与图2相比,长江三角洲的工业生产和工业分布有哪些新变化?

(3)历史学家们曾指出:“中国的现代化首先在江南展开绝不是偶然的”。请根据上述材料和所学知识,分析其原因。

民主是人类政治文明发展的成果,也是世界各国人民的普遍要求。历史一再证明,只有建立适应本国国情的民主制度,才能结出政治文明的硕果。阅读下列材料,回答问题。

材料一 欧美资产阶级颁布的法律文献

| 国家 |

时间 |

机构 |

法律文献 |

| 英国 |

1689年 |

议会 |

《权利法案》 |

| 美国 |

1776年 |

北美大陆会议 |

《独立宣言》 |

| 1787年 |

国会 |

1787年宪法 |

|

| 法国 |

1789 |

制宪会议 |

《人权宣言》 |

| 1875年 |

国民议会 |

《法兰西第三共和国宪法》 |

材料二 谈起美国政治思想,人们首先想到它是西方政治思想的一部分,或者是西欧的(特别是英国的)政治思想在美国的延伸。毫无疑问,美国的思想和文化深受欧洲传统的影响。但它在两百多年的历史上又孕育出独特的政治思想,孕育出一种美国人普遍接受的主流意识形态。

——王缉思《美国政治思想》导读

材料三 孙中山对近代中国社会转型的意义是不容置疑的,针对内忧外患、百病丛生、满目疮痍的现实,他提出了民族、民权、民生三个极富概括力的说法,如此准确,如此简明,这三个词几乎抓住了中国问题的内核,是他外察世界潮流,内顾中国实情,深思熟虑的结晶。

——傅国涌《孙中山,近代政治文明的一束曙光》

(1)依据材料一,概括西方近代资本主义民主政治制度确立的特点。据材料二和所学知识,指出“西欧的(特别是英国的)政治思想在美国的延伸”体现在美国哪些制度上? (8分)

(2)结合所学知识,分析材料三中的“社会转型”指的是什么?有没有解决当时的中国问题?为什么?(8分)

(3)结合以上材料,你如何认识民主政治? (10分)

阅读下列《全球通史》中的相关材料,回答问题。(12分)

材料一 l500年以前,人类基本上生活在彼此隔绝的地区中。各种族集团实际上以完全与世隔绝的方式散居各地。直到1500年前后,各种族集团之间才第一次有了直接的交往。从那时起,它们才终于联系在一起……这些经济落后的伊比利亚国家能率先从事海外扩张,仅仅是因为它们幸运地兼备有利的地理位置、航海技术和宗教动力。但是,这一扩张没有经济实力和经济动力作后盾,这就说明了伊比利亚国家为什么不能有效地利用它们的新帝国。它们缺乏从事帝国贸易所必需的航运业以及能向西属美洲殖民地提供其所需的制成品的工业。诚然,有数十年工业的西班牙由于海外制造品市场的突然发展而受到促进,然而,约l560年前后,工业的发展停止了,随即开始了长期的衰落。

材料二由于中国人闭关自守、骄傲自满,三次灾难性的战争使他们受到了巨大的刺激:第一次是l839~l 842年同英国的战争,第二次是。1856~1858年同英、法的战争,第三次是1895年同日本的战争。在这些战争中所遭到的耻辱性失败,迫使中国人打开大门,结束他们对西方的屈尊态度,重新评价自己的传统文明。

请回答:

(1)根据材料一并结合所学知识,分析“(1500年前后)这些经济落后的伊比利亚国家”得以扩张及其在l6世纪后期走向衰落的原因。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,指出晚清政府对列强侵略的态度,并简要评析。(6分)

家庭是社会中最古老、最基本的组织形式,家庭制度的变迁受到社会变迁的影响。大约从第一次工业革命开始,由女方提出离婚的比例逐渐上升。这种挑战首先发生在西方国家,而后逐步扩大到婚姻家庭价值观念很强的东方社会。阅读材料,回答问题:(14分)

材料一中华民国成立后,中国社会的各个方面都发生了重大变化,青年知识分子高呼婚姻自由,在结婚自由成为社会风气的同时,离婚自由也成为人们的诉求。

——摘自贾秀堂《民国时期离婚现象再探讨》

材料二辛亥革命之后至建国之前,据一些地区的不完全估计,我国初离婚率大约在0.6‰左右,处于相对比较低的水平。

材料三 1950年—1953年我国由法院受理的离婚案件总数从18.6万件猛升到117万件,初离婚率首次突破1‰,高达1.99%。……90年代的中国,平均每10对结婚的就有l对离婚。

——据叶文振,林擎国《当代中国离婚态势和原因分析》整理

请回答:

(1)工业革命后西方婚姻家庭受到挑战的原因有哪些?(6分)

(2)材料一、二的说法是否矛盾?为什么?(3分)

(3)结合所学知识回答,辛亥革命后离婚率整体不高的因素有哪些?(5分)

阅读下列材料,回答问题:(10分)

材料一争取抗战胜利的中心关键,在使已经发动的抗战发展为全面的全民族的抗战。只有这种全面的全民族的抗战,才能使抗战得到最后的胜利。

——《关于目前形势与党的任务的决定》

材料二帝国所以向美英两国宣战,实亦为东亚之安定而出此。自交战以来,战局并未好转,世界大势亦不利于我。加之敌方最近使用残酷之炸弹,频杀无辜,惨害所及,真未可逆料。……此朕所以饬令帝国政府接受联合公告者也。

——《日本天皇停战诏书》

材料三下图为南京博物院收藏的签盖有“中国战区日本投降签字典礼纪念”(民国三十四年九月九日)邮戳的纪念章,现为国家一级文物。

请回答:

(1)结合所学知识,试从政治、军事两方面论证材料一的观点。(4分)

(2)运用所学知识驳斥材料二中日本对英美两国宣战的理由。(2分)

(3)依据材料一、材料二,分析材料三所反映事件的主要原因和次要原因。(4分)

海洋是地球的“血脉”,一个国家的发展与强大都与海洋的开发和利用有着必不可分的关系,尤其是近代历史上先后兴起的世界强国同时都是海洋强国,建设海洋强国成为立国的根本大计。这方面的经验在今天仍然适用。阅读下列材料,回答问题。(14分)

材料一宋代将南海诸岛列入“琼管”范围,即“千里长沙”、“万里石塘”属于当时广南西路琼州的管辖范围,这标志着南海诸岛纳入中国版图已现端倪。至明清两代,中央政府继续将南海诸岛明确列入中国版图并置于广东省琼州府万州辖下,行使了有效管辖。

材料二“欧罗巴诸国皆好航海,立埔头,远者或数万里,……彼以商贾为本计,得一埔头则擅其利权而专于我。荷兰尤专务此业。(荷兰)地本弹丸,而图国计于七万里外,历数百年而不改,亦可谓善于运筹者欤!”英国人“皆务工勤商,早夜经营之效,由人烟稠密,户口繁滋,田园不足于耕,故工匠有三十五万户,多于农夫三之一,不止贸易一国一地,乃与天下万国通商也” “每百人中务农者十之三,……开矿者十之一,制造者十之一,为商贾者十之二,余教师、法师、医生、武士、水手。”……“中国之师船,苟无海贼之警,即终年停泊,虽有出巡会哨之文,皆潜泊于近岙内岛无人之地……其船窳漏,断不可以涉大洋。”——魏源《海国图志》

材料三美国海权论的代表马汉认为,控制海洋是决定一个国家的领导地位和繁荣的主要因素,同时也常常是决定一个国家存亡的主要因素。在马汉看来,海权是海军舰队、商船队、海外基地(殖民地)三者的总和。

材料四在世界海权兴衰交替500余年的历史进程中,控制和利用海洋一直是世界大国追求的目标,然而其追求海权的历史命运则截然不同。有的国家通过发展海权实现了国家长久的强盛;有的国家则惨遭失败乃至国运衰落;有的国家的海权保持了长久的存在,有的则很快完成了从崛起到衰落的蜕变;还有的国家的海权追求一方面促进了国家崛起,但过度追求又埋下了国家衰落的根源。同样的海权追求导致了国运盛衰久暂的天壤之别,其根源无疑值得进行深刻反思。

——刘中民《海权与大国兴衰的历史反思》

请回答:

(1)依据材料一简要说明南海诸岛与中央政府的关系。(2分)

(2)依据材料二,指出魏源认为欧洲列强崛起的原因和表现分别是什么?(4分)中国当时明显处于劣势的原因是什么?(2分)

(3)依据材料二、三,简要说明魏源与马汉的海权思想的相同点与不同点。(4分)

(4)依据材料四并结合所学知识,谈谈你对海权与大国兴衰之间的关系的认识。(2分)