阅读材料回答问题。

19世纪中叶,日本经过明治维新,建立起中央集权的近代天皇制国家。明治政府大力推进现代化,兴办工业企业,80年代中期开始工业革命。在各种因素作用下,日本走上军国主义道路,建立了装备精良的近代军队,确立了对外侵略扩张的“大陆政策”,企图吞并中国、朝鲜等周边大陆国家。1887年,参谋本部制定了《清国征讨方略》。日本一面扩军,一面派出大批间谍中、朝活动,在甲午战争前绘成了包括朝鲜和中国辽东半岛、山东半岛和渤海沿岸的每一座小丘、没一条道路和河流的详图。

摘编自《日本大陆政策史》

根据上述材料并结合所学知识,回答下列问题。

(1)梁启超说:“盖十九世纪下半世纪以来,各国 之战争,其胜负皆可于未战前决之。”此观点适用于对甲午战争的分析,请具体说明理由。

之战争,其胜负皆可于未战前决之。”此观点适用于对甲午战争的分析,请具体说明理由。

(2)甲午战争后,有人说:“日本与中国战,并不是日本与全中国战,不过是与北京政府战。”谈谈你对此观点的认识。

(3)指出甲午战争对近代中国社会的影响。

(4)你认为改变中外交战胜败结果的决定性因素是什么?

(15分) 【历史上重大改革回眸】

材料 1963年11月22日,肯尼迪在达拉斯被暗杀,林登约翰逊继任总统。接过了自由主义改革大旗,他继承了肯尼迪自由主义改革遗产,并发扬光大。1964年5月22日,约翰逊在密歇根大学发表了关于“伟大社会”的演讲,在随后18个月的重要讲话和提交国会的立法建议中,约翰逊明确地表达了“伟大社会”改革目标:第一,全力以赴消灭贫困;第二,消除种族歧视,追求社会平等;第三,改善生活质量。约翰逊希望通过改革结束贫困和不公平,使所有人都有机会平等进入美国主流政治经济生活,有机会分享美国的富裕,使每一个美国人都能过上充实、富裕、安详的生活。围绕这些目标,约翰逊在民权、反贫困、医疗和教育、城市改造和建设、改善生活质量等领域发动了全面改革。“伟大社会”改革是基于约翰逊的许多假设的基础上:第一,经济持续增长产生改革所需要的“红利”,在不牺牲中产阶级利益的前提下,使所有美国人都有机会共享社会经济繁荣……第四,为了实现共同目标,善意的权力集中是所有人都能够理解和支持的……改革的进展并不以约翰逊的主观意志为转移,在改革中,许多计划在具体实施的过程中涉及到联邦、州和地方的权力分配、阶级和集团利益、国家的财力、文化传统、意识形态等等诸多现实问题……约翰逊是一个理想主义者,“伟大社会”是他的理想目标,这些理想需要在现实中去逐渐地实现,不能脱离现实,而约翰逊将现实理想化了,一些改革措施脱离了美国社会的现实,推进得太快了,太远了,已经超出了自由主义的美国资本主义制度弹性范围,约翰逊的退出和民主党在1968年总统选举中的失败标志着“伟大社会”改革的终结。但“伟大社会”改革留下了丰富的遗产。

——王庆安《林登·约翰逊和伟大社会改革研究》

(1)依据材料概括约翰逊总统“伟大社会”改革的背景。

(2)依据材料并结合所学知识,指出“伟大社会”改革为美国留下了哪些遗产?

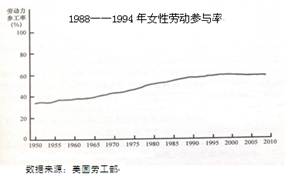

城镇女性劳动参与率的高低受国家的经济体制、劳动力市场、就业制度及经济发展水平等多种因素的影响。

材料一计划经济条件下,我国采用“统包统配”的就业制度,将“消除失业、实现充分就业”作为政府工作目标和社会主义制度优越性的体现,动员几乎全部劳动力参与经济建设……70年代末我国城镇劳动年龄内女性就业的比率已达到90%以上

| 年份 |

1988 |

1989 |

1990 |

1991 |

1992 |

1993 |

1994 |

| 女性劳动参与率 |

90.6 |

90.94 |

89.49 |

87.72 |

86.02 |

84.99 |

83.33 |

——《新中国劳动参与率变化的经济学分析》

材料二

问题:提取材料一、二中有关中、美女性参工率变化的信息并加以评析。

阅读材料,完成下列要求。

材料一在他们看来,世界上没有其他地方的国王、朝代或者文明是值得夸耀的,这种无知使他们越骄傲,一旦真相大白,他们就越自卑。哲学家在中国有着极高的威望和权力,凡有希望在哲学领域成名的,没有人会愿意费劲去钻研数学或医学。中国人非常关注以出生的确切时辰来判定他们的终生和幸福,认为某几天和某几个钟头是好是坏,是好运气或坏运气,哪些时日要做或不做某些事。

——摘编自利玛窦、金尼阁《基督教远征中国史》(1615年)

材料二我们切不可把自己看作是优等文明的传教士,或更糟的是,把自己看作是凌驾于“低级”种族的高级种族,认为自己有权利去剥削、压迫和欺压中国人。

中国人对进步和效率不屑一顾,由于忽视它们,在西方干扰中国之前,中国人过着宁静淡泊、欢快祥和的生活。从全人类的观点来看,中国由于消极遁世而产生的弊病无伤大雅,而欧美由于飞扬跋扈、不可一世而在世界上造成的罪恶则罄竹难书。中国人并不自高自大,他们不屑于自夸,因为他们内心深处具有无比的优越感。他们承认与外国列强相比中国军事力量是弱的,但他们并不认为这种杀人的高效率是一个人或一个国家的最重要的品质。

总的来说,我认为中华民族是我所遇见的最优秀的民族之一,我准备起草一份严正的起诉书,控告每一个压迫中国的列强。

——摘编自罗素《中国问题》(1922年)

材料三费孝通曾这样说,在自己的国家,你是一个公民;在国外,你是一个国家的代表。他认为,这是一种文明使命,“一个异文化的环境中,你不是一个个体,而是一种文化的代表,要为自己的文化负责。”他提出要“各美其美、美人之美、美美与共,天下大同”。

——《中华文摘·世界如何看中国人》

(1)根据材料概括利玛窦眼中的中国人形象,并结合所学知识分析原因。

(2)罗素眼中的中国人形象发生怎样的变化,你如何看待这种变化。

(3)通过以上材料,你获得哪些认识。

(15分)中外历史人物评说

材料一:在感情中皆以对方为主,伦理关系即情谊关系,亦即表示相互间的一种义务关系。 伦理关系彼此互以对方为重;一个人似不为自己而存在,乃仿佛为他人而存在着。这种社会,可称伦理本位的社会。

夫妇、父子共财,乃至祖孙兄弟等亦共财。若义庄、义田一切族产等亦为共财之一种。兄弟 乃至宗族间有分财之义;亲戚、朋友间有通财之义。以伦理关系言之,自家人兄弟以迄亲戚、朋 友,在经济上皆彼此顾恤,互相负责;有不然者,群指目以为不义。故在昔中国人生计问题上无 形有许多保障。在西洋则父子、夫妇异财,其他无论。在西洋自为个人本位的经济;中国亦非社 会本位的,乃伦理本位的经济也。

但有君臣间、官民间相互之伦理的义务,而不认识国家团体关系。又比国君为大宗子,称地方官为父母,举国家政治而亦家庭情谊化之,不但整个的政治组织放在一个伦理的关系中,抑且其政治目的亦全在维持大家伦理的相安,——如何让人人彼此伦理的关系各作到好处(父父、 子子、君君、臣臣)是其政治上的理想要求,更无其他。

——摘自梁漱溟《乡村建设理论》

材料二:重视道德的规范作用,通过教育的途径实现对乡村民众的领导,是梁漱溟乡村建设的主要方式。所以,在乡村建设过程中,梁漱溪并没有制定维系乡村组织、调整乡村社会成员关系的法律,只是制定了《村学乡学须知》。《须知》编写的主要目的,是要使乡村民众了解乡村 建设的意义和方法,了解乡学村学。并在乡村社会形成一种新的礼俗,以维持乡村社会的秩序, 从而在乡村形成一个“礼俗相交”的社会。

――-摘自鞠忠美《梁漱溟乡村建设运动对社会主义新农村建设的几点启示》

(1)根据材料一,指出梁漱溟的“伦理本位”思想的核心观点。

(2)根据材料一、二,梁漱溟的“乡村建设运动”在理论上和实践中有何不足?

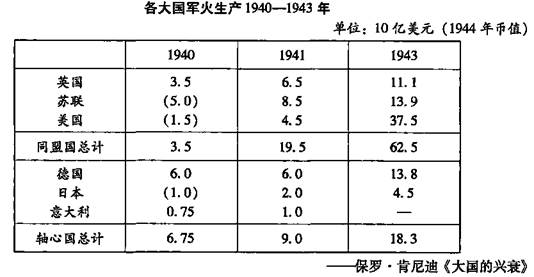

(15分)二十世纪的战争与和平

(1) 根据材料归纳同盟国和轴心国军火产量变化的特点。

(2) 根据材料并结合所学知识,分析轴心国在1943年军火产量增长的原因。