法国史学家朗格诺瓦和瑟诺博司所著《史学原论》一书指出:“史料可分为两种,有时过去的事件,留下实迹(如碑碣及制造品),有时,也是更常见的,事件所留下的痕迹,是心理的状态——一种文字上的描写和叙谈。”作者的意思是

| A.文字史实大都带有主观因素 | B.实迹和文字史料都真实反映历史 |

| C.历史是“心理的状态”的反映 | D.只有实迹史料才能反映历史真实 |

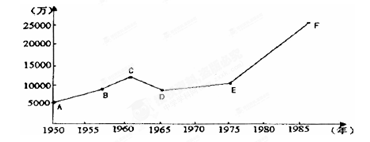

阅读下图《我国城镇人口数的变化情况》

下列对图片信息的解读,符合史实的是

①A—B点人口增长主要因为国内相对和平与“一五”计划推动

②C点高峰的出现是由于国民经济呈现出繁荣景象

③国家动乱与国民经济严重困难导致D点城镇人口大幅减少

④E—F点的快速增长主要得益于政府的方针政策的调整

| A.①② | B.②③④ | C.②③ | D.①④ |

近代学者杜亚泉指出,甲午以后国论一变,啧喷言政法者日众。……且吾更有说焉,设使吾国之士,皆热心于政治之为,在下则疾声狂呼,赤手无所展布,终老而成一不生产之人物;在朝则冲突竞争,至不可终日,果如是,亦毋宁降格以求,潜心实际,熟习技能,各服高等之职业,犹为不败之基础也。他认为

| A.政治变革是经济发展的前提 | B.发展经济重于革新政治 |

| C.政治改良与救亡图存相结合 | D.普及职业教育是救国之本 |

下图是1909年春刊发在上海《时务报》上讽刺清政府的漫画。某学习小组对此进行解读,最恰当的是

| A.灵活的策略 | B.洋人的朝廷 | C.无奈的选择 | D.末日的徘徊 |

罗荣渠在《现代化新论》一书中说:“在此以后,外国渗透的方式从外贸领域扩大到投资、生产、销售、金融各个领域,直接改变了原有的‘小农手工业生产方式’使中国在经济上和财政上都巨益陷入对资本主义世界经济体系的依附地位。” “在此以后”的“此”是指

| A.《南京条约》丧失关税主权 | B.《天津条约》增开十处通商口岸 |

| C.《马关条约》允许外国设厂 | D.《辛丑条约》严禁中国人民反帝 |

陈旭麓先生曾说过,“中国不是自己走如中世纪(在西方一般是指封建时代),而是被轰出中世纪的。”下列说法错误的是

| A.“中世纪”喻指农耕文明时代的中国 |

| B.中国“被轰出中世纪”的事件是鸦片战争 |

| C.中国走不出中世纪的重要因素是自然经济和专制制度 |

| D.“被轰出中世纪”阻碍了中国社会的发展和进步 |