“文革”时期文艺界处于万马齐喑的局面,而“文革”后文艺创作重现繁荣。这最能说明()

| A.文艺的繁荣有其自身规律,不会持久 |

| B.文艺创作有一个兴衰交替的反复过程 |

| C.文艺的兴衰受制于一定时期的政治环境 |

| D.“文革”对文艺有重大影响 |

“然而欧美强矣,其民实困,观大同盟罢工与无政府党、社会党之日炽,社会革命其将不远(孙文:《<民报>发刊词》)。”为避免重蹈西方覆辙,文章作者觉得必须实行

| A.民主主义 | B.民族主义 |

| C.民权主义 | D.民生主义 |

陈独秀在《青年杂志》创刊号上发表《敬告青年》一文,其中说:“……以人事之进化言之,笃古不变之族,日就衰亡,日新求进之民,方兴未艾。”文中“日新求进”的含义是

| A.变革思想观念 | B.变革社会政治制度 |

| C.改革教育制度 | D.宣传社会主义理论 |

1897年,上海举办了中国国内的首次大型舞会。对此,上海各家报纸评论说:“西人光明磊落,脱略为怀,虽男女聚会跳舞,乐而不淫,与中国之烧香赛会,男女混杂,大有天壤之别。”这反映出当时的中国

| A.人们基本上接受了西方的生活方式 |

| B.政府公开赞成西方生活方式的推广 |

| C.西方舞会娱乐与传统习俗无法融合 |

| D.开明人士已经能认同西方生活方式 |

对于中国近代化,有人这样说:“广东人立言,湖南人流血,江浙人摸钱。”上述评价中“江浙人摸钱”的本质含义是

| A.江浙是近代中国财阀的聚集地 |

| B.江浙地区最早出现资本主义生产关系的萌芽 |

| C.近代资本主义经济在江浙等地发展较快 |

| D.江浙人具有经商发家致富的优良传统 |

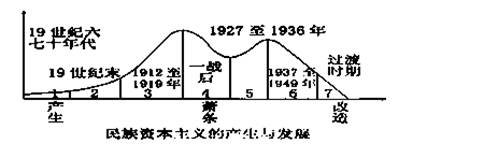

下图是我国近代民族资本主义工业发展趋势示意图,其中两次高潮期出现的共同原因是

| A.政府的支持 | B.有利的国际环境 |

| C.社会性质的改变 | D.民族独立的实现 |