“迁都洛阳”是北魏孝文帝推行“汉化”改革的一项重要举措,阅读下列材料回答问题:

材料一:腾(孝文帝)以恒、代无运漕之路,故京邑民贫;今移都伊、洛,欲运通四方。

——《魏书·成淹传》

材料二:孝文慨慕华风,力变夷俗,始迁洛邑,根本既虚,随即崩溃,亦不过数十年,天下复还中国之旧矣。

——《魏书·习学记言序目》

材料三:今日之行,诚知不易。但国家兴自北土,徒居平城,虽富有四海,文轨未一,此间用武之地,非可文治,移风易俗,信为甚难。崤函帝宅,河洛王里;因兹大举,光宅中原。

——《魏书·列传第七中》

材料四:若南徒,则种人不满诸州之地,参居楱林之下,不服水土,疾疫死伤,情见事露,四方闻之,有轻侮之意,则声实俱损矣! ——《廿二史札记·崔浩传》

请回答:

(1)在北魏政权是否应迁都洛阳的问题上学术界历来存在着两派不同的意见,即赞成派与反对派,为论证这两派意见应分别使用上述哪些材料?除迁都外,北魏政权“行汉法”的举措还有哪些?

(2)赵翼在《廿二史札记》中这样评论北魏的“汉化”行为:“盖帝优于文学,恶本俗之陋,欲以华风变之,故不惮为此举也。然国势之衰,实始于此。”请指出赵翼对北魏“汉化”政策的观点是什么?并结合上述材料以及所学知识对此观点进行评价。

图片是历史的印象,能记载各个时期人的企望。回答问题:

材料一:

图1图2

(1)材料一两图记录了20世纪30年代美国社会的部分景象。图1反映了当时美国社会的什么重大问题?;图2表明,美国妇女满意政府为其提供社会保险。新政的这一举措有何影响?

图3图4

材料二

(2)导致材料二中苏联社会问题的主要原因是什么? 由此最终导致了什么结果?

材料三:

图5图6

(3)上述图文记录了当代中国社会发生的巨大变化。观察图5,这位老农真挚的笑容的原因是什么?对图6和全国妇联的调查,你是怎样看的?

进步思想在人类历史的发展进程中发挥过重大作用。(本题共10分)

(1)结合所学知识,在下列表格空白处填写相关内容。(每空1分,4分)

| 思想理论 |

代表人物 |

历史贡献 |

| A |

孟德斯鸠 |

美国人建立了资产阶级共和国 |

| 人民主权,社会契约 |

B |

指导了法国大革命 |

| 三民主义 |

孙中山 |

C |

| 民主科学 |

D |

指导新文化运动,动摇封建思想的统治地位 |

(2)张岂之在《中国历史十五讲》中提到:“五四以前的历史表明,中国走西方国家老路的尝试没有成功,此后,中国人民将马克思主义与中国革命的具体实践相结合,前赴后继,实现了国家和民族的独立。新中国成立后,中国人民在中国共产党领导下,为中华民族的伟大复兴,进行了不懈的努力和艰苦的探索。”结合所学,指出马克思主义中国化在中国新民主主义革命时期、社会主义建设新时期形成的理论名称和取得的实践成就。

(3)祭孔大典是华夏民族为了尊崇与怀念孔子举行的隆重祀典,以下为曲阜祭孔大典祭文节选:·····复礼兴乐,欲挽狂澜。己立立人,孝弟唯先。修齐治平,悦迩来远。游说列国,不惧厄难。杏坛论学,大同是盼。······结合上述材料,说明提倡和宣传孔子思想的现实意义。

历史上各国政府都重视经济政策的制定,以促进社会发展。阅读下列材料并结合所学知识回答问题。

材料一天下已定,高祖乃令贾人(商人)不得衣丝乘车,重租税以困辱之……

——《史记·平准书》

材料二“我向你们,也像我自己发誓:一定要为美国人民实行新政。”

——富兰克林·罗斯福

材料三安徽省凤阳县小岗生产队1976年与1979年收入对比表

| 时间 |

粮食产量 |

人均口粮 |

人均分配收入 |

| 1976年 |

35000斤 |

230斤 |

32元 |

| 1979年 |

132 300斤 |

800斤 |

200元 |

①材料一反映了我国古代哪一经济政策?制定该政策的根本目的是什么?

②材料二中的新政是在什么背景下提出的?它有什么特点?

③材料三反映了什么现象?试分析其原因。

广州的经济发展见证了中国的变化。阅读下列材料并结合所学知识回答问题。

材料一清朝时期,中国对外贸易渐趋萎缩。那时候,只开过安州一处对外通常,规定由政府特许的“十三行”统一经营对外贸易,出口商品仅占市场总量的3%左右。

①依据材料一,指出清朝统治者实行怎样的对外政策?制定这一政策的经济根源是什么?

材料二 1872年(清同治十一年),旅居南洋归侨陈启源在广州地区南海简村创建继昌隆缫丝厂。这是我国第一家商办近代化胡器(外国机器)缫丝厂。

②依据材料二,指出此企业的性质是什么?依据所学知识概括此类企业产生的原因。

材料三 1979年,中央确定对两省(广东、福建)对外经济活动实行特殊政策和灵活措施,给地方以更多的主动权,使之发挥优越条件……把经济尽快搞上去。这个重大的决策,对加速我国的四个现代化建设有重要意义。

③材料三中的“重大的决策”是什么?简要说明我国对外开放的进程。

中国传统经济结构的变化,体现了生产力的发展和时代的变迁。

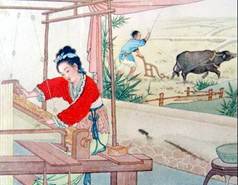

材料一读图

①上图取材于《天仙配》故事。观察此图并结合所学知识,指出中国传统农业社会生产的基本模式和耕作方式是什么?

材料二鸦片战争以后,西方列强的经济侵略,摧毁了中国自身孕育的资本主义萌芽,瓦解着中国传统的封建经济,把中国卷入世界资本主义市场,中国面临“千古未有的变局”。

②依据材料二,说明中国传统经济结构开始解体的原因。分析西方列强侵略的根本原因是什么?

③简述19世纪70年代以前近代中国经济结构的变动。