智者学派代表人物普罗泰格拉提出“人是万物的尺度”。据此判断:他认为国家治理好坏的标准应该是( )

| A.是否对人有利和符合人性 | B.是否民主和强盛 |

| C.是否人人都遵守习俗和法律 | D.是否由“贤人”来做统治者 |

君主专制中央集权制度的理论来源于战国时期的( )

A.儒家思想 B.道家思想

c.墨家思想D.法家思想

“天下共苦战斗不息,以有侯王。赖宗庙天下初定,又复立国,是树兵也,而求其宁息,岂不难哉!”这种观点是( )

| A.力主推行分封制 | B.主张推行世袭制 |

| C.主张反对分封制 | D.实行郡国并行制 |

右图是反映20世纪30年代罗斯福与农民交谈的图片。你认为交谈双方涉及的主要话题应该是

| A.提高农业产量途径 |

| B.扩大农业种植面积 |

| C.压缩农业种植面积 |

| D.加强农业基础设施建设 |

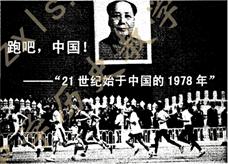

最近,国外一位学者提出了"21世纪始于中国的1978年"的观点,某中学历史小组借用这句话设计了右侧这张主题演讲的图片。

问题:

(1)1978年中国发生了什么重大事件?

(2)为什么中国的1978年会被视为21世纪开始的标志?

(3)你如何评价图片所体现的主题?

1980年,珠海是一个普通的小县城。20世纪90年代,珠海发展成为环境优美的现代化城市,并获得联合国"国际改善人居环境最佳范例奖"。珠海快速发展的主要原因是( )

| A. |

毗临港澳 |

B. |

政策扶持 |

C. |

科技领先 |

D. |

资源丰富 |