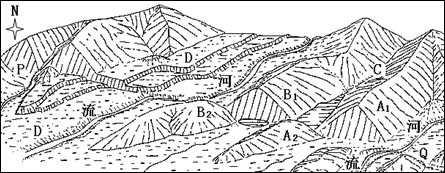

台湾某学校组织野外地质考察,结合某同学绘制的地貌素描图,完成各题。

当地主要山脉的走向是

| A.南北走向 | B.东西走向 |

| C.东北—西南走向 | D.西北—东南走向 |

关于C处和D处地貌的形成原因,下列说法较为科学的是

| A.C处——流水侵蚀作用 D处——流水沉积作用 |

| B.C处——风力侵蚀作用 D处——风力沉积作用 |

| C.C处——流水沉积作用 D处——流水侵蚀作用 |

| D.C处——风力沉积作用 D处——风力侵蚀作用 |

在PQ这条考察线路上,这名同学发现了一些有趣的现象:两侧的三角形陡崖一字排开;A1与A2、B1与B2山脉并不相连,但岩石类型和组合形态相同;多条河流不约而同地拐了个弯。合理的解释是

①PQ线两侧的地层形成在同一地质时代 ②PQ线两侧的地层发生水平错位 ③PQ线的地质构造是向斜谷地 ④PQ线的地质构造是断层

| A.①②③ | B.②③④ | C.①②④ | D.①③④ |

马绍尔群岛是在古老玄武岩基岩上形成的珊瑚礁,以环礁居多,科学家研究发现位于图中M处的诺克斯环礁1905年突然消失,百年后开始“复活”,新的小岛在废墟中重生。据此回答下列各题。

马朱罗环礁的岩石类型是

| A.喷出岩 | B.沉积岩 |

| C.变质岩 | D.侵入岩 |

诺克斯环礁消失的原因最有可能是

| A.台风 | B.海平面上升 |

| C.海水变淡 | D.洋流 |

诺克斯环礁迅速复活的主要原因是

| A.光照强 | B.气温下降 |

| C.降水丰富 | D.沉积物多 |

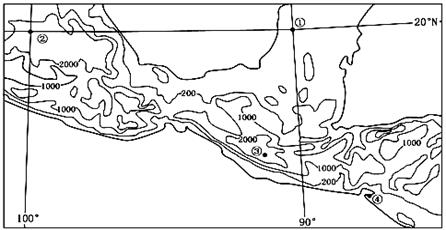

下图为世界某区域等高线分布图,读图回答下列各题。

图中石油资源最丰富的地点是

| A.① | B.② | C.③ | D.④ |

下列关于图中①②③④地的说法正确的是

| A.①地全年盛行东南信风 | B.②地为热带草原气候 |

| C.③地受飓风的影响较大 | D.④地为热带雨林气候 |

当北京时间19:30时,①地刚好日出,该日②地的昼长是

| A.11小时40分 | B.12小时20分 |

| C.13小时 | D.15小时 |

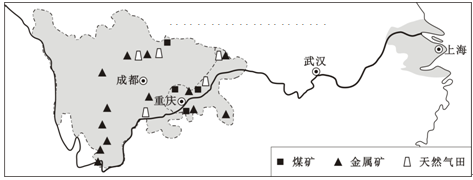

下图为世界某种农作物四大主产区分布示意图。读图完成下列各题。

该种农作物最有可能是

| A.咖啡 | B.棉花 | C.水稻 | D.玉米 |

丁地区种植该种农作物有别于其它三地的显著特点是

| A.经营方式 | B.机械化程度 |

| C.劳动力价格 | D.商品率水平 |

下列关于图中甲、乙、丙、丁四产区地理特征的描述,正确的是

| A.甲地终年温和,降水丰富 | B.乙地地势低平,土壤肥沃 |

| C.丙地热量丰富,夏季多雨 | D.丁地森林广布,湖沼众多 |

依据国家区域发展新棋局,我国将依托黄金水道,建设长江经济带。下图为长江和川渝地区示意图。完成各题。

长江被誉为“黄金水道”,其原因描述不正确的是()

| A.长江流量大,江阔水深,航行条件好 |

| B.结冰期短,通航时间长 |

| C.长江干流长,支流遍布南北,通航里程长 |

| D.长江沿岸人口多、经济发达,运输需求量大 |

与长三角地区相比,川渝地区发展的地理优势是( )

①矿产、水力等资源丰富②水路交通便利③土地和用工成本低④技术力量雄厚

| A.①② | B.①③ |

| C.②③ | D.③④ |

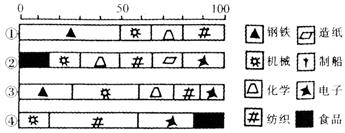

下图为我国四个城市的主要工业部门结构。回答问题。

图中四个城市分别可能为 ()

| A.①上海②广州③鞍山④武汉 |

| B.①鞍山②广州③上海④香港 |

| C.①包头②香港③广州④北京 |

| D.①鞍山②上海③广州④香港 |

影响①、③两城市钢铁工业布局的共同的主导因素是 ()

| A.靠近原料地 | B.靠近燃料地 |

| C.靠近消费市场 | D.水源充足 |

下列加快①城所在工业区经济发展的措施,不正确的是 ()

| A.发展新兴工业,促进结构调整 |

| B.治理环境污染,改善环境质量 |

| C.拓展交通网,改善交通条件 |

| D.发展棉纺、甘蔗制糖等工业 |