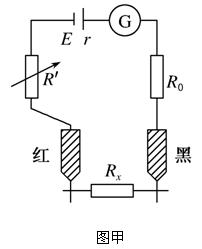

如图,一热敏电阻RT 放在控温容器M内:电流表为毫安表,量程6mA,内阻为数十欧姆;E为直流电源,电动势约为3V,内阻很小;R为电阻箱,最大阻值为999.9Ω;S为开关。已知RT 在95℃时阻值为150Ω,在20℃时的阻值约为550Ω。现要求在降温过程中测量在95℃~20℃之间的多个温度下RT 的阻值。

(1)在图中画出连线,完成实验原理电路图

(2)完成下列实验步骤中的填空

①依照实验原理电路图连线

②调节控温容器M内的温度,使得RT 温度为95℃

③将电阻箱调到适当的初值,以保证仪器安全

④闭合开关。调节电阻箱,记录电流表的示数I0,并记录_____。

⑤将RT的温度降为T1(20℃<T1<95℃);调节电阻箱,使得电流表的读数________,记录_______________。

⑥温度为T1时热敏电阻的电阻值RT1 =______________。

⑦逐步降低T1的数值,直至20℃为止;在每一温度下重复步骤⑤⑥

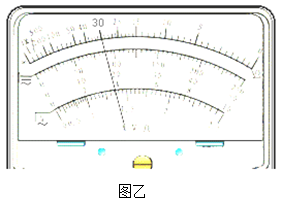

用20分度的游标卡尺测量某物体的长度如图甲所示,可知其长度为________ mm;

用螺旋测微器测量某圆柱体的直径如图乙所示,可知其直径为________ mm;

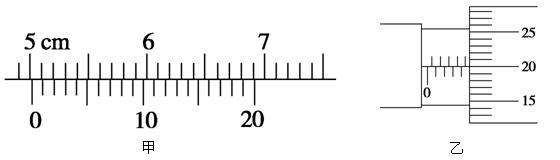

(1)多用电表是实验室和生产实际中常用的仪器.使用多用电表进行了两次测量,指针所指的位置分别如图1中a、b所示.若选择开关处在“×10 Ω”的欧姆挡时指针位于a,则被测电阻的阻值是 Ω.若选择开关处在“直流电压2.5 V”挡时指针位于b,则被测电压是 V。

(2)如下图甲所示为一黑箱装置,盒内有电源、电阻等元件,a、b为黑箱的两个输出端.

①为了探测黑箱,某同学进行了以下几步测量:

A.用多用电表的欧姆挡测量a、b间的电阻;

B.用多用电表的电压挡测量a、b间的输出电压;

C.用多用电表的电流挡测量a、b间的输出电流.

你认为以上测量中不妥的有: (填序号).

②含有电源的黑箱相当于一个“等效电源”,a、b是等效电源的两极.为了测定这个等效电源的电动势和内阻,该同学设计了如图乙所示的电路,调节变阻器的阻值,记录下电压表和电流表的示数,并在方格纸上建立了U-I坐标,根据实验数据画出了坐标点,如图丙所示.请你做进一步处理,并由图求出等效电源的电动势

E= V,内阻r= Ω.

③由于电压表和电流表的内阻会产生系统误差,则采用此测量电路所测得的电动势与实际值相比 ,测得的内阻与实际值相比 (选填“偏大”“偏小”或“相同”).

一个标有“3.8 V 2 W”的小灯泡,要通过实验描绘出这个小灯泡的伏安特性曲线,某同学按下图a所示方式连接电路,画出图b所示小灯泡的I-U图象。

(1)电流为0.40 A 时小灯泡的阻值为_______Ω,小灯泡消耗的电功率为______W。

(2)实验中,电路的所有元件都完好,且电压表和电流表也均调好零点。a、b、c、d、e、f、g、h为连接电路所用的导线。一位同学闭合开关后,反复调节滑动变阻器,灯泡亮度发生变化,但电压表、电流表的示数无法调为零,则电路中断路的导线为________。

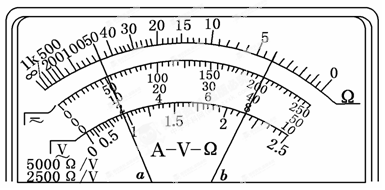

(1)如下图,游标卡尺的读数是_______mm;螺旋测微器的读数是_______mm。

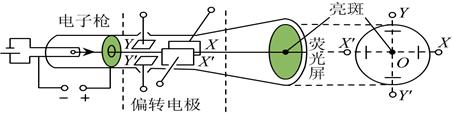

(2)如图是示波管的原理图,它由电子枪、偏转电极(XX'和YY')、荧光屏组成,管内抽成真空。给电子枪通电后,如果在偏转电极XX'和YY'上都没有加电压,电子束将打在荧光屏的中心O点,在那里产生一个亮斑。

要想让亮斑移到荧光屏的正上方,需在偏转电极__________(选填“ ”或“

”或“ ”)上加电压,且__________板电势高(选填“X”、“X'”、“Y”或“Y'”)。

”)上加电压,且__________板电势高(选填“X”、“X'”、“Y”或“Y'”)。

要想在荧光屏上出现一条沿水平方向展开的正弦曲线,需在偏转电极__________(选填“XX'”或“YY'”)上加扫描电压、在偏转电极__________(选填“XX'”或“YY'”)上加按照正弦规律变化的电压。

图甲是一个将电流表改装成欧姆表的示意图,此欧姆表已经调零,用此欧姆表测一阻值为R的电阻时,指针偏转至满刻度 处,现用该表测一未知电阻,指针偏转到满刻度的

处,现用该表测一未知电阻,指针偏转到满刻度的 处,则该电阻的阻值为。再用多用表的欧姆档进行测量,将选择开关置于“×10W”档,将两表笔短接调整欧姆档调零旋钮,使表针指向电阻刻度线右端的零刻度线,将电阻接在两表笔间,发现指针偏角较小,换用档重新调零测量(填“×1W”或“×100W”),指针所指位置如图乙所示,此被测电阻的阻值约为__________W。

处,则该电阻的阻值为。再用多用表的欧姆档进行测量,将选择开关置于“×10W”档,将两表笔短接调整欧姆档调零旋钮,使表针指向电阻刻度线右端的零刻度线,将电阻接在两表笔间,发现指针偏角较小,换用档重新调零测量(填“×1W”或“×100W”),指针所指位置如图乙所示,此被测电阻的阻值约为__________W。