胡适在新文化运动期间说:“我们必须承认我们自己百事不如人。不但物质机械上不如人,不但政治制度不如人,并且道德不如人,知识不如人,文学不如人,音乐不如人,艺术不如人,身体不如人。”对此分析正确的是

| A.该认识体现了新文化运动的进步性 |

| B.说出了广大群众的心声 |

| C.该认识产生的根源是资本主义经济的进一步发展 |

| D.体现了胡适对中西方文化认识肤浅 |

据记载,在古代雅典法庭上经常会聘请职业答辩家撰稿,被告往往携带家眷,上演一场场哭戏,声泪俱下,试图激起法庭的恻隐之心。申诉之后,陪审法官经常未经正式答辩,便将圆盘投入标明为“有罪”或“无罪”的瓮中,直接表决。材料说明雅典()

①陪审法庭是雅典司法机关

②法庭判决完全摒弃证据而是仅凭情感

③法庭审判聘请律师已成惯例

④法官审案具有很大的随意性和主观性

| A.①②③④ | B.①③④ | C.②③④ | D.①② |

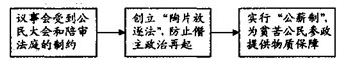

下列图示反映了雅典民主政治的发展历程,由此可以得出的结论是()

| A.雅典享受民主的主体范围逐渐扩大 |

| B.雅典逐步重视参政者的能力与品德 |

| C.雅典的监督保障机制逐渐进步完善 |

| D.雅典对公民权的限制逐渐有了松弛 |

亚里士多德曾说:“十个人的城邦是不可能的,因为它将不能自给;十万人的城邦是荒唐的,因为它将不能适当的治理。”这说明()

| A.希腊城邦的经济是自给自足的自然经济 |

| B.当时的希腊城邦总人口没有超过十万 |

| C.亚里士多德认为城邦制不适合古希腊 |

| D.城邦制符合希腊小国寡民的特点 |

台湾学者许悼云在描述中国古代政治制度时说:“帝国时代延续两千多年的奥秘在于“家天下”的刚性与“公天下”的柔性相结合。”这一论断说明了中国封建时代政治制度的特点是()

| A.中央集权和地方分权相结合 |

| B.“家天下”的君主专制和“公天下”的官僚制度并存 |

| C.君主专制和中央集权相结合 |

| D.宗法制和分封制相结合 |

程天相说道:“中国历史五千多年以来,所有改朝换代、革命成功,或是王朝的建立者,没有一位是状元出身的,甚至于有的还是落第秀才。请问,这是不是一个科举制度的笑话?”这种情况出现的原因是()

| A.考试内容单调乏味 | B.考生知识局限 |

| C.选用人才文化素养低 | D.选用人才主要为统治者服务 |