探究主题一:近代中国思想解放潮流----三民主义

材料一 只是在20世纪时,他们(殖民地诸民族)才开始具有民族意识,这一方面是对西方统治的一种回应,另一方面是由于欧洲民族主义思想意识的传播,再一方面是因为特别易受这种思想意识影响的土著中产阶级的兴起。

——斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

材料二 美国学者卡尔顿·海斯指出:(1)民族主义是一种历史进程,(人们)在此进程中建设民族国家;……(3)民族主义是某种将历史进程和政治理论结合在一起的特定的政治行动。 ——《试论西方“民族”术语的起源.演变和异同》

材料三 二.建设之首要在民生。故对于全国人民之食衣住行四大需要,政府当与人民协力,共谋农业之发展,以足民食;共谋织造之发展,以裕民衣;建筑大计划之各式屋舍,以乐民居;修治道路.运河,以利民行。

十.每县开创自治之时,必须先规定全县私有土地之价,其法由地主自报之,地方政府则照价征税,并可随时照价收买。自此次报价之后,若土地因政治之改良.社会之进步而增价者,则其利益当为全县人民所共享,而原主不得而私之。

十一.土地之岁收,地价之增益,公地之生产,山林川泽之息,矿产水力之利,皆为地方政府之所有,而用以经营地方人民之事业,及育幼.养老.济贫.救灾.医病与夫种种公共之需。

十二.各县之天然富源与及大规模之工商事业,本县之资力不能发展与兴办,而须外资乃能经营者,当由中央政府为之协助;而所获之纯利,中央与地方政府各占其半。

——孙中山《国民政府建国大纲》

(1)材料一中,作者分析了殖民地诸民族具有民族意识的三个原因,参照作者的思路,运用近代中国的历史史实,分析孙中山20世纪初的民族主义思想产生的原因。

(2)材料二中,卡尔顿·海斯提出了民族主义的两个定义,试用一句话综述其核心内容,并以20世纪上半期中国民主革命的两例典型史实论证其观点。

(3)有西方学者认为,随着现代化和经济全球化迅速发展,“民族国家的时代可能将终结”。你对这一观点是赞成还是反对?请结合民族主义在当代中国的作用加以说明。

(4)根据材料三并结合所学知识概括说明孙中山实现民生主义的途径。

探究主题二:近代欧洲思想解放---启蒙运动

欧洲启蒙思想为资产阶级取得统治地位提供了思想上和理论上的准备。

请回答:

(1)除“天赋人权说”以外法国启蒙思想家还提出了哪些社会学说?

(2)从西方国家殖民史的角度谈谈你对他们所说的“人权”的认识。

探究主题三:空想社会主义与和谐社会

阅读下列材料:

西方近代最早提出“和谐社会”概念的是19世纪初法国的空想社会主义者傅立叶。他在1803年写的《全世界和谐》一书中指出,现存资本主义制度是不合理不公正的,将被新的“和谐制度”所代替。空想社会主义者圣西门认为资本主义社会“是个是非颠倒的世界”,并在临终时说“一切社会设施的目的都应该是从道德上.智力上和体力上改善人数最多的和最贫穷的阶级的状况。”英国的欧文把对和谐社会的追求付诸行动,他到美洲进行“和谐制度”的实验,试图建立一种人与自然.工作和生活真正和谐的社会。他把自己的实验称作“新和谐公社”,并在一次演讲中说“我来到这个国家是为了介绍一个崭新的社会,把愚昧而自私的社会制度改变为一种开朗的社会制度,这一种制度将逐渐把一切利益结合起来,并消除引起个人之间一切纷争的原因。我已买下了这片产业,并且亲自来到这里实行这种办法。”但是“新和谐公社”并不是与世隔绝的。它处在整个资本主义的重重包围之中,最后还是以失败告终。

——引自《世界近代史教学参考资料》上册

请回答:空想社会主义者的“和谐”主张有哪些共同点?结合所学知识和材料,分析空想社会主义者欧文的“新和谐公社”失败的主要原因。

阅读材料,请回答:

材料一西周的学校教育……教师既行教事,又兼管国家的日常事务,形成了“官师合一”的局面;教学场所同时也是举行祭祀、飨射、治历、望气、布政等日常国事的场所……春秋战国时期,官学赖以生存的政治、经济基础逐渐瓦解……对士的需要激增,于是平民中涌现出一批新的士,士也逐渐成为知识分子的通称。士阶层的壮大为私学的产生提供了必要的师资条件……私学是由私人授徒办学的教学组织形式……战国时期,随着社会局势的剧变和民间学术文化的发展,又有许多哲人、学者投身于教育行列,专以一家之言立教。春秋战国时期的私学……自由讲学,各具特色;为诸家学派的基地;是参议时政的论坛……游学列国,进行学术传播和交流。

——摘编自杨宁一主编《历史学习新视野新知识》

材料二一个青年跑进大学求学,毕业后,派到地方服务。待服务地方行政有了政绩,再经长官察选到中央,又须经过中央一番规定的考试,然后才始正式入仕。那是当时入仕从政的唯一正途,政府的一切官吏,几乎全由此项途径出身。这样的政府,我们再也不能叫它做贵族政府……我们只能叫它做读书人的政府,或称士人政府。

——摘编自钱穆《中国历史政治得失》

材料三 元光元年,汉武帝“初令郡国举孝廉各一人”。汉举贤良,自董仲舒以来,皆对策三道。……当时未有黜落法,对策者皆被选,但有高下尔。此后,郡国每岁荐举孝廉,由朝廷加以考核,任命为官,成为定制。

——阎步克《察举制度变迁史稿》

材料四随着门阀世族的衰落,九品中正制在开皇年问被隋文帝废除,改为主要通过察举选拔官员。唐人杨绾云:“近炀帝始置进士之科,当时优试策而已。”科举由应试人于一定时期,投牒自进,按科应试,共同竞争,试后有黜落,中试者举用之,然后为真正考试。……秀才、明经等科是由察举转化而来,进士科为新设科目。

——邓嗣 禹《中国科举制度起源考》

禹《中国科举制度起源考》

结合所学知识回答:

(1)根据材料一,概括指出西周学校教育的特点。该特点到春秋战国时期发生的变化及原因?

(2)材料二反映了当时怎样的选官制度?为什么“这样的政府,我们再也不能叫它做贵族政府”?

(3)比较材料三和材料四,概括在这两种制度中考试所起的作用有何不同?

(4)根据材料四和所学知识,说明隋朝创立科举制的社会原因,并概括科举制的特点。

阅读下列材料,回答问题。

材料一 著名的《全球通 史》的作者斯塔夫里阿诺斯在分析“希腊的奇迹”时提出了两点解释:希腊人所处的地理位置易于吸收东方文化的成果;城邦的出现并持久地存在,是促成希腊人取得非凡成就的第二个要素。德国历史哲学家卡尔·雅斯贝斯更明确地指出:“希腊城邦奠定了西方所有自由的意识、自由的思想和自由的现实的基础。”……恩格斯的著名论断“只有奴隶制才使农业和工业之间的更大规模的分工成为可能,从而为古代文化的繁荣,即为希腊文化创造了条件。没有奴隶制,就没有希腊国家,就没有希腊的艺术和科学。”……柏雷在其名著《思想自由史》中说:“希腊最幸运的,就是没有《圣经》。没有《圣经》这件事,就是他们自由的表现,也是他们能得到自由的重要条件。”

史》的作者斯塔夫里阿诺斯在分析“希腊的奇迹”时提出了两点解释:希腊人所处的地理位置易于吸收东方文化的成果;城邦的出现并持久地存在,是促成希腊人取得非凡成就的第二个要素。德国历史哲学家卡尔·雅斯贝斯更明确地指出:“希腊城邦奠定了西方所有自由的意识、自由的思想和自由的现实的基础。”……恩格斯的著名论断“只有奴隶制才使农业和工业之间的更大规模的分工成为可能,从而为古代文化的繁荣,即为希腊文化创造了条件。没有奴隶制,就没有希腊国家,就没有希腊的艺术和科学。”……柏雷在其名著《思想自由史》中说:“希腊最幸运的,就是没有《圣经》。没有《圣经》这件事,就是他们自由的表现,也是他们能得到自由的重要条件。”

——张广智《民主政治、理性观念与中庸之道——试析古希腊人的“思想自由”说》

(1)依据材料一,指出古代希腊人文主义思想诞生的历史条件。

材料二 “人文精神”应具有两个方面的内容::一是“人”,一是“文”。在“人”的方面,它把“人”视为终极关怀的目标,是目的而不是手段,尊重人之为人的权利,尊重人的尊严和价值,承认人追求自由、幸福的权利;在“文”的方面, 它承认人的理性,追求完善的道德和理想的人格,重视教化的作用,重视“自由艺术”的功能以提高人的

它承认人的理性,追求完善的道德和理想的人格,重视教化的作用,重视“自由艺术”的功能以提高人的 思想和精神境界,促进人的全面发展。至于"科学精神",我认为,最重要、最本质的内容是它的思维方式。爱因斯坦说,近代科学的发展是以两个伟大成就为基础的:一是以欧几里德、几何学为代表的希腊哲学家发明的形式逻辑

思想和精神境界,促进人的全面发展。至于"科学精神",我认为,最重要、最本质的内容是它的思维方式。爱因斯坦说,近代科学的发展是以两个伟大成就为基础的:一是以欧几里德、几何学为代表的希腊哲学家发明的形式逻辑 体系,二是文艺复兴时期证实的通过系统的实验有可能找出因果关系的重要结论。可以说,逻辑原则和实验原则是近代科学思维的两个主要特征。一种思维是否具备科学性,关

体系,二是文艺复兴时期证实的通过系统的实验有可能找出因果关系的重要结论。可以说,逻辑原则和实验原则是近代科学思维的两个主要特征。一种思维是否具备科学性,关 键在于它是否具备这两个特点。……在近代以前,“人义精神”与“科学

键在于它是否具备这两个特点。……在近代以前,“人义精神”与“科学 精神”本为一而二、二而一不分彼此的同胞体。科学思维与 “人文精神”关系的历史可以为证。

精神”本为一而二、二而一不分彼此的同胞体。科学思维与 “人文精神”关系的历史可以为证。

——张绪山《西方人文精神传统与近代科学思维》

(2)依据材料二,指出“人文精神”与“科学精神” 的本质特征和相互关系。

材料三 “凡为一个人的理性所宣判为错误的东西,就不应该去想、不应该去做,即使受到当权者或法庭的强迫,也要不惜任何代价予以抵制,一切都要放到理性的审判台前加以考察。 ”

“打一个可笑的比喻,我就像一只牛虻,整天到处叮住你们不放,唤醒你们、说服你们、指责你们……我要让你们知道,要是杀死像我这样的人,那么对你们自己造成的损害将会超过对我的残害。”

——苏格拉底

(3)依据材料三,指出苏格拉底的人文主义的内涵。结合材料三和所学知识,谈谈你对苏格拉底之死的看法。

阅读下列材料:

材料一:孙中山说:在欧洲“两年之中,所见所闻,殊多心得。始知徒致国家富强、民权发达如欧洲列强者,犹未能登斯民于极乐之乡也。是以欧洲志士犹有社会革命之 运动也。予欲为一劳永逸之计,乃采取民生主义,以与民族、民权问题同时解决

运动也。予欲为一劳永逸之计,乃采取民生主义,以与民族、民权问题同时解决 ,此三民主义之主张所由完成也。”

,此三民主义之主张所由完成也。”

——孙中山《建国方略》之一:《心理建设》第八节《有志竟成》

材料二:孙中山把洪秀全的太平天国制度,乃至古代的“井田”,王安石的“青苗”,皆视为民生主义。他指出:“今之耕者率贡其所获之半于租主而未有己,农之所以困也。土地国有后,必能耕者而后授以田,直纳若干之租于国,而无复有一层地主从中朘削之,则农民可以大苏。”

——耿云志《论辛亥革命时期孙中山的民 生主义》

生主义》

材料三:第二次国内革命战争时期中国共产党制定的土地革命路线:这就是依靠贫农雇农,联合中农,限制富农,保护中小工商业者,消灭地主阶级,变封建的土地所有制为农民的土地所有制。发动农民自己动手解决土地问题,以乡为单位,按人口平均分配土地,在原耕地基础上,抽多补少,抽肥补瘦,满足无地少地的农民的土地要求。

阅后请回答:

(1)依据材料一指出孙中山提出民生主义的原因。(6分)

(2)依据材料二指出孙中山解决民生问题的主要方法是什么?(6分)

(3)依据材料和所学知识,分析中国共产党在第二次国内革命战争时期的土地政策与孙中山提出的土地政策的不同之处。(8分)

【材料一 】 孙中山手书

图1孙中山像和题词图2“驱除鞑虏恢复中华创立民国平均地权”

【材料二】全国都堆满了干柴,很快就会燃烧成烈火。……我所说的中国 革命高潮快要到来,决不是如有些人所谓“有到

革命高潮快要到来,决不是如有些人所谓“有到 来之可能”那样完全没有行动意义的、可望而不可及的一种空的东西。它是站在海岸遥望海中已经看得见桅杆尖头的一只航船;它是立于高山之颠远看东方正是光芒四射、喷薄欲出的一轮朝日;它是躁动于母腹之中的快要成熟了的一个婴儿。——毛泽东《星星之火,可以燎原》

来之可能”那样完全没有行动意义的、可望而不可及的一种空的东西。它是站在海岸遥望海中已经看得见桅杆尖头的一只航船;它是立于高山之颠远看东方正是光芒四射、喷薄欲出的一轮朝日;它是躁动于母腹之中的快要成熟了的一个婴儿。——毛泽东《星星之火,可以燎原》

【材料三】

请回答:

(1)材料一图l孙中山所写的“世界潮流”指的是什么?依据材料一图2指出,20世纪初孙中山提出了什么重要思想?这一思想的提出和发展对中国革命运动的发展有何历史作用?

(2)材料二出现的历史背景是什么?毛泽东充满诗意的语言反映他怎样的一种情怀?由此开创出了一条怎样的革命道路?

(3)中共十二大上,邓小平明确提出什么重要理论?十年后,邓小平“南方谈话”的核心思想是什么?

(4)综合三则材料,概括20世纪以来中国重大理论成果的共同特点。

科学技术是人类文明不断发展的产物,是物质文明与精神文明的共同结晶。

【材料一】 18世纪时,牛顿创立了经典力学理论后,运动三定律和万有引力定律为科学发展奠定了基础,标志着人类科学时代的开始。

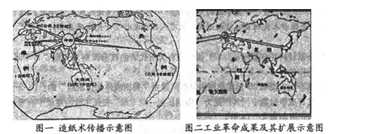

【材料二】 图一造纸术传播示意图图二 工业革命成果及其扩展示意图

工业革命成果及其扩展示意图

【材料三】 第三次科学技术革命的标志性科技

请回答:

(1)分析材料一中“经典力学理论“形成的历史背景。并指出它与工业革命的关系。(3分)

(2)材料二所反映的科技及传播对人类文明产生了哪些重大影响?

(3)新中国成立后,党和政府始终重视科技的发展。请任举一例,说明新中国的科技发明对人类社会产生的重大影响。(2分)

(4)根据材料二和材料 三分析世界科技中心发生了怎样的转移?结合所学知识指出,这种转移说明了什么?

三分析世界科技中心发生了怎样的转移?结合所学知识指出,这种转移说明了什么?