(15分)【历史一近代社会的民主思想与实践】阅读下列材料:

材料一 我们认为下述真理是不言而喻的:人人生而平等,造物主赋予他们若干不可剥夺的权利,其中包括生命、自由以及追求幸福的权利……如果遇有任何一种形式的政府变成是损害这些目的的,那么,人民就有权利改变或废除它……

——《独立宣言》

材料二《人权宣言》全文共17条,阐述的核心是“自然的、不可剥夺的和神圣的人杈”,强调天赋人权,并提出权力来自国民。权利“就是自由、财产、安全和反抗压迫”。宣言还宣布了法治原则,“在法律面前,所有公民都是平等的”。又指出“财产是神圣不可侵犯的权利”。

材料三 中华民国之主权属于国民全体。

中华民国人民一律平等,无种族、阶级、宗教之区别。中华民国以参议院、临时大总统、国务员、法院行使其统治权。中华民国之立法权,以参议院行之。国务员于临时大总统提出法律案、公布法律及发布命令时,须副署之。本约法施行后,限十个月内由临时大总统召集国会。

―――《中华民国临时约法》

请回答:

(1)《独立宣言》《人权宣言》体现了哪些共同的民主思想?与《中华民国临时约法》的关系如何?

(2)三个法律性文献有何本质一致性?(3分)对民主政治制度建设有何重大意义?

下列材料摘编自丘吉尔《第二次世界大战回忆录》第一卷。阅读材料,回答问题。

材料一丘吉尔在本卷中探求了二战的起源,他为本卷定下的主题是:“英语民族如何由于他们的不明智、麻痹大意和好心肠而听任恶人重新武装。”

材料二西班牙内战期间,丘吉尔说,“即使德国继续支持叛军一方,苏联以金钱供给政府一方,我们仍然要采取中立态度。”“我确信,严格遵守中立……是目前唯一正确和安全的办法”。

(1)材料中的“中立”是不是英国的一种“好心肠”?它对英国来说是不是“安全的”办法?分别说明理由。

(2)丘吉尔的回忆录是研究第二次世界大战的重要史料,使用时应注意什么问题?

国歌是一个国家的象征,在国际交往中代表了一个国家。进入20世纪后,中华大地政权不断更迭,国歌也几度易换。

材料一 1911年,清政府颁布了中国第一首法定国歌《大清帝国国歌——巩金瓯》,歌词是:“巩金瓯(“金瓯”指国土),承天铸,民物欣凫藻,喜同胞,清时幸遭。真颐嗥,帝国苍穹保,天高高,海滔滔。”

⑴材料一反映出当时中国的政治制度是什么?分析其对中国社会发展的影响。

材料二 1912年,以孙中山为首的中华民国南京临时政府公布了由沈恩孚作词、沈彭年作曲的《中华民国国歌》,歌词是:“东亚开化中华早,揖美追欧,旧邦新造。飘扬五色旗,民国荣光,锦绣河山普照。我同胞,鼓舞文明,世界和平永保。”这首国歌反映资产阶级革命党人追赶世界潮流,振兴中华的雄心壮志。

(2)“东亚开化中华早”。试从现代化角度列举两例中华“早”的史实。

(3)1912年中华民国成立,“民国荣光,锦绣河山普照”。试从政治、经济角度说明当时所呈现的新气象。

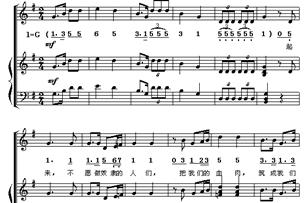

材料三 下图是《义勇军进行曲》(节选),创作于1935年中华民族危机深重的时代,人民发出“中华民族到了最危险的时候”的呼声。

(4)指出20世纪30年代的人们发出这一呼声的原因。为了挽救民族危机,中华民族“万众一心”的突出表现是什么?

材料四 1949年9月25日,毛泽东、周恩来出面,在中南海丰泽园的会议室,召开了一次协商国旗、国歌等问题的座谈会。会上,关于国歌的讨论非常热烈。有人认为《义勇军进行曲》歌词中有“中华民族到了最危险的时候”不妥,最好修改一下歌词;有人认为可暂用作国歌;有人则认为应该完整性地保留作为国歌。最终,大家觉得完整保留为好。从此,田汉与聂耳的不朽之作《义勇军进行曲》被确定为新中国国歌——《中华人民共和国国歌》

(5)你认为原封不动地采用《义勇军进行曲》作为国歌的主要原因是什么?

(6)在新时代下,你怎样理解“把我们的血肉筑成我们新的长城”?

阅读下列材料:

材料一 元光元年,汉武帝“初令郡国举孝廉各一人。”汉举贤良,自董仲舒以来,皆对策三道……当时未有黜落法,对策者皆被选,但有高下尔。此后,郡国每岁荐举孝廉,由朝廷加以考核,任命为官,成为定制。

材料二 曹魏黄初元年,魏文帝采纳吏部尚书陈群的建议,“乃立‘九品官人之法’,州郡皆置中正,以定其选,择州郡之贤有识鉴者为之,区别人物,第其高下”。

材料三 随着门阀世族的衰落,九品中正制在开皇年间被隋文帝废除,改为主要通过察举选拔官员。唐人杨绾云:“近炀帝始置进士之科,当时优试策而已。”须知科举考试,必由应试人于一定时期,投牒自进,按科应试,共同竞争,试后有黜落,中试者举用之……秀才、明经等科是由察举转化而来的,进士科为新设科目。

请回答:

(1)根据以上材料,概括我国古代选官主要标准的演变特点。

(2)据材料一和材料三,归纳在察举制和科举制下考试所起的作用有何不同。

(3)综合以上材料,概括科举制的特点和意义。

阅读下列材料:

材料一:2005年1月27日下午14点30分在漫天大雪和哀鸣的火车汽笛声中,世界上40多个国家的元首及代表齐聚波兰,与部分年迈的纳粹集中营幸存者一起出席奥斯威辛集中营解放60周年纪念活动

——新浪网

材料二:奥斯威辛集中营是德军在1939年建立的。到苏军解放时,有400多万人在这里惨遭杀害,因此它又被称为“死亡工厂”。奥斯威辛集中营是纳粹德国在第二次世界大战期间修建的1000多座集中营中最大的一座,这里成为犹太人永远的“噩梦”。1947年7月2日,波兰议会通过一项法案,将集中营原址辟为殉难者纪念观,并在其周围划定一个默哀区。1979年被联合国教科文组织列为世界文化遗产名录。

请回答:

1)根据材料回答,奥斯威辛集中营为什么是犹太人永远的“噩梦”?

2)奥斯威辛集中营被联合国教科文组织列为世界文化遗产名录和举行解放纪念活动有何意义?

(12分)材料一:1974年之后,“秦俑”出土,这更增加我们思考的机会。这批陶器塑像据估计约为六到七千个,个个不同。从脸上的表情,还可以看出各人的年龄和性格。……他们所着靴鞋的鞋底有圆钉。所穿的甲,铁片以皮带穿贯,都根据实物丝毫不苟的模制,步兵和骑兵的制服也不同。并且这几千个塑像带着战车和兵器构成战斗队形,又能大概一致保存艺术和技术上的同一标准。

材料二: 有一件事,我们无法忘记,即秦始皇是历史上“万里长城”的首创者。这是嬴政统一中国之后命蒙恬率兵三十万,收河南,伐匈奴,在团结对外的条件下,全面筑城。此举更表示他的极权政治有实际的需要。

材料三:目前在秦兵马佣三个墓坑中共发掘武士俑800多件,木战车近20辆,战马100匹。由模拟的军阵,可以想见二千年前横扫六国,统一全国,所向披靡的秦国军队的威武强大。陶俑体态高大,与真人相仿,一般在1.8米左右,陶俑的神态各异,表情逼真,体现了秦代高超的雕塑艺术水平。据史料记载,秦陵中还建有各式宫殿,陈列着各式奇异珍宝。秦陵及兵马俑坑被称为世界第八大奇迹。

回答:

1)根据材料一 结合所学知识,概括秦兵马佣的特点。

2)材料二提及了秦始皇在中国历史上的哪些事迹?作者是怎样看待秦始皇的极权政治的?

3)根据材料三并结合所学知识,指出秦始皇兵马俑申报世界文化遗产成功的理由。