下图是一组关于植物新陈代谢的示意图,请据图分析回答:

(1)影响土壤中水分经①过程进入根细胞内的主要环境因素是 ,影响土壤中矿质元素进入根细胞的主要环境因素是 。

(2)物质②的形成部位是 ,消耗部位是 ;当物质③充足时,影响物质②形成的主要环境因素是 。

(3)当CO2充足时,影响④过程的主要环境因素是 ,主要内部因素包括 。

(4)⑧和⑨过程能否在同一生物细胞进行?

(5)⑦过程进行的场所是 ,所释放的能量绝大部分 。

(6)在氧气充足条件下,一绿色植物晚上每小时释放CO2二氧化碳26.4g,白天平均每小时吸收CO252.8g,如白天时间为14小时,则该植物一天可以积累有机物 g。在氧气不充足的环境中,若该植物平均每小时通过呼吸作用产生CO2二氧化碳35.2g,消耗氧气19.2g(呼吸作用的底物是葡萄糖),则该植物的无氧呼吸类型是图中的 ,有氧呼吸和无氧呼吸消耗的葡萄糖之比为: ∶ 。

依据以下两段材料,回答有关问题。

材料一:某种蛾易被蝙蝠捕食,千百万年之后,此种蛾中的一部分当感受到蝙蝠的超声波时,便会运用复杂的飞行模式,逃脱危险,其身体也发生了一些其他改变。当人工使变化后的蛾与祖先蛾交配后,产出的受精卵不具有生命力。

材料二:蛙是幼体生活于水中,成体可生活于水中或陆地的动物。由于剧烈的地质变化,使某种蛙生活的水体分开,蛙被隔离为两个种群。千百万年之后,这两个种群不能自然交配。

(1)现代进化理论认为生物进化的基本单位是。

(2)这两则材料中发生的相似事件是。

| A.适应辐射 | B.地理隔离 |

| C.生存斗争 | D.生殖隔离 |

(3)在材料一中,蛾复杂飞行模式的形成是的结果。

(4)在材料二中,若发生剧烈地质变化后,其中一个蛙种群生活的水体逐渐干涸,种群中个体数减少,导致该种群的变小。

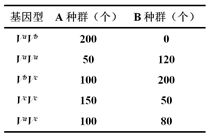

(5)右表为V基因在种群A和B中的基因型个体数。 计算Va在A种群中的频率。

(6)就新物种的形成而言,主要包括以下三个环节、、

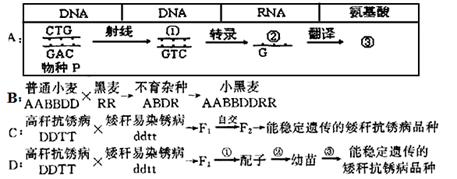

下图分别表示几种不同的育种方法. 请据图回答下列回答:

(1)A过程中,在指导蛋白质合成时, ③处的氨基酸由物种P的________改变成了____________。(缬氨酸GUC;谷氨酰胺CAG;天门冬氨酸GAC)

(2)B过程所示的育种方法叫做_____,该方法最常用的作法是在①处_______。

(3)C表示的育种方法是_____ , 若要从F2中选出最符合要求的新品种, 最简便的方法是_____。

(4)D过程中, ②常用的方法是__________ 。与C过程相比,D方法的突出优点是_________。

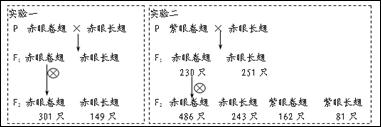

为了研究果蝇眼色(由基因E、e控制)和翅形(由基因B、b控制)的遗传规律,科研工作者以紫眼卷翅、赤眼卷翅、赤眼长翅(野生型)三个不同品系的果蝇为材料,进行杂交实验,结果如下。请分析回答:

(1)由实验一可推测出翅形中显性性状是。F1卷翅自交后代中,卷翅与长翅比例接近2:1的原因最可能是。对F1赤眼卷翅个体进行测交,其后代性状分离比为。

(2)实验二中Fl赤眼卷翅的基因型是。F2赤眼长翅自交所得F3表现型比例是。

(3)另一些研究者在解释以上果蝇翅形的遗传现象时提出,紫眼卷翅品系和赤眼卷翅品系果蝇在卷翅基因(B)所在染色体上存在隐性致死基因(d),该基因纯合致死。

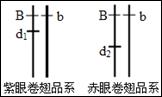

①研究者指出,紫眼卷翅品系和赤眼卷翅品系隐性致死基因不同(分别用d1和d2表示),它们在染色体上的位置如下图所示。其中d1d1和d2d2致死,d1d2不致死,d1和d2(属于,不属于)等位基因,理由是。

②若以上假设成立,则紫眼卷翅品系和赤眼卷翅品系杂交,后代卷翅与长翅的比例为。

将玉米体内控制合成某种酶A的基因导入水稻体内后,测得在适宜温度下,光照强度对转基因水稻和原种水稻的气孔导度及净光合速率的影响结果如下图所示。(气孔导度越大,气孔开放程度越高)

(1)CO2通过气孔进入叶肉细胞后,首先与C5结合而被固定为,固定产物的还原还可以为光反应提供以保证光反应持续进行。

(2)光照强度为 时,影响原种水稻和转基因水稻的光合速率的环境因素主要是。与原种水稻相比,转基因水稻更加适合种植在____环境中。

时,影响原种水稻和转基因水稻的光合速率的环境因素主要是。与原种水稻相比,转基因水稻更加适合种植在____环境中。

(3)分析图中信息,酶A所起的作用最可能是促进反应(填“光”或者“暗”)阶段从而提高光合作用速率。

(4)经检测,转基因水稻与原种水稻相比,呼吸速率并未改变,在该适宜温度下,光照强度为 时,转基因水稻的光合速率约为_

时,转基因水稻的光合速率约为_ 。

。

(5)转基因水稻的培育需要借助的三种工具分别是、DNA连接酶和。

细胞内受损后的线粒体释放的信号蛋白,会引发细胞非正常死亡。下图表示细胞通过“自噬作用”及时清除受损线粒体及其释放的信号蛋白的过程,请据图回答:

(1)吞噬泡的吞噬过程体现了生物膜具有___________的特点。图中自噬体由____________层磷脂双分子构成(不考虑自噬体内的线粒体)。

(2)受损线粒体的功能逐渐退化,会直接影响有氧呼吸的第_________阶段。细胞及时清除受损的线粒体及信号蛋白的意义是________________。

(3)研究发现人体细胞溶酶体内的pH在5.0左右,由此可知细胞质基质中的H+进入溶酶体的运输方式是__________________。

(4)图中水解酶的合成场所是_______。自噬体内的物质被水解后,其产物的去向是_______。由此推测,当细胞养分不足时,细胞“自噬作用”会_____________(增强/减弱/不变)。