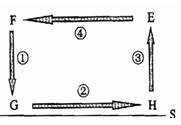

构建模式图,探究地理基本原理、过程、成因及规律,是学习地理的方法之一。读图,回答下列各题。

如果该图为大气环流模式,S线代表地球表面,则( )

| A.F处气温比G处高 |

| B.E处气压比H处高 |

| C.若该图表示东亚季风环流,G处是亚欧大陆,则此时是夏季 |

| D.假如该环流表示城市风,则②处的绿地对空气的主要作用是净化、增湿。 |

如果该图为海陆间水循环模式,S线代表地球表面,则( )

| A.环节①参与地表淡水资源的补给 |

| B.环节②是陆地自然带形成的基础 |

| C.H地表示陆地 |

| D.环节④的运动距离与下垫面无关 |

如果该图为世界洋流模式的南半球部分,S线代表纬线,则 ( )

| A.洋流①对沿岸气候有降温、减湿作用 |

| B.洋流②为西风漂流 |

| C.洋流③对沿岸气候有增温、增湿作用 |

| D.洋流④为赤道逆流 |

若此图为岩石圈的物质循环示意图,H为岩浆,G为变质岩,则 ( )

| A.E代表岩浆岩 | B.①代表冷却凝固作用 |

| C.③代表重熔再生作用 | D.④代表变质作用 |

地理学中,重心是指区域空间上存在某一点,在该点前后左右各个方向的力量对比保持相对平衡。下图为我国1980年至2005年能源生产(左图)和消费(右图)重心变化图,读图回答下列问题。

1980年至2005年我国( )

| A.能源生产和消费重心空间上的变化趋势大致一致 |

| B.能源生产重心和消费重心在空间分布上完全一致 |

| C.能源生产和消费重心由北方地区移到南方地区 |

| D.能源生产重心东西向的变化小于能源消费重心的变化 |

1980年至2005年我国能源生产重心变化的主要原因可能是()

| A.东部沿海大陆架油气资源的开发 |

| B.东北、华北地区油气和煤炭资源的开发 |

| C.西南、西北地区油气和水能资源的开发 |

| D.东南部沿海地区核能、风能等能源的开发 |

2014年以来,珠江三角洲地区随着制造业升级换代,许多企业积极推进“机器取代人”,以优化生产流程和工艺,提高工作效率。结合所学知识回答下列问题。 珠江三角洲地区的很多企业积极推进“机器取代人”,主要是为了应对( )

| A.日益上涨的劳动力成本 | B.产业的快速转型升级 |

| C.日益严重的人口老龄化 | D.瞬息万变的市场需求 |

4.积极推进“机器取代人”的企业最可能是( )

| A.汽车制造 | B.玩具制造 |

| C.普通服装 | D.玻璃制造 |

“海绵城市”是指城市能够像海绵一样,在适应环境变化和应对自然灾害等方面具有良好的“弹性”,下雨时吸水、蓄水、渗水、净水,需要时将蓄存的水“释放”并加以利用。下图是我国西北某城市依“海绵城市”原理建设的道路绿化带,据此完成下列问题。

下列对图中城市道路绿化带设计的评价,正确的是()

| A.绿化带高度过低,不能发挥隔离车辆作用 |

| B.下凹式绿化带利于雨水收集,减少内涝 |

| C.裸露地面铺设砂石易造成扬沙天气并堵塞下水管道 |

| D.绿化带面积过大,易发生城市内涝 |

“海绵城市”建设对水循环各环节影响最显著的是()

①调节地表径流②调节水汽输送③ 增加大气降水④增加下渗

| A.①② | B.①④ |

| C.②③ | D.③④ |

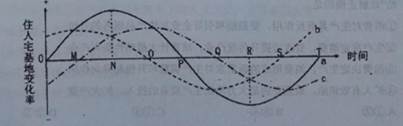

宅基地是专门用于农民居住的农村用地。在城乡转型过程中,农村由于人口非农业化转移带来“人走屋空”的现象,新建住房不断向外围扩展。用地规模不断扩大,原宅地废弃、闲置,形成空心化现象。下图为城乡结合部典型空心化村庄发展演化模式图。其中a、b、c三条曲线分别表示全村、村中心及村周边,读图完成下列问题。

关于图中信息的叙述,正确的是()

| A.到M点时,村中心住人宅地面积减少趋势开始逆转 |

| B.到N点时,村中心和村周边住人宅基地的变化趋势相同 |

| C.到P点时,全村人口数量达到最小值 |

| D.到T时,全村宅基地的废弃和闲置最为严重 |

P-T时间段内,导致全村人口数量变化的主要原因是()

| A.城市化的持续推进 | B.农村产业结构优化 |

| C.农村宅基地面积减少 | D.村庄基础设施不断完善 |

读下图,回答下列各题

图中表示热带雨林气候类型的是()

| A.甲 | B.乙 |

| C.丙 | D.丁 |

图中受西风带和副热带高气压带交替控制形成的气候类型是()

| A.甲 | B.乙 |

| C.丙 | D.丁 |