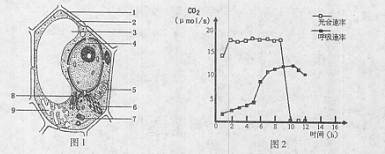

图l是某高等植物细胞亚显微结构模式图。据图回答([ ]内填图中标号,

上填适当内容的文字)。

(1)图1中不应该出现的结构是[ ] ;含糖类、无机盐、色素和蛋白质等物质并可以调节细胞内环境的细胞器是[ ] 。

(2)该植物经减数分裂和受精作用,[ ] 中的NDA能从父本传递给子代。

(3)在充满N2与CO2的密闭容器中,用水培法栽培几株该植物,CO2充足。测得系统的呼吸速率和光合速率变化曲线如图2。

①第5—7h呼吸作用加快的主要原因是 ;第9~ l0h光合速率迅速下降,推测最可能发生变化的环境因素是 ___。

②第l0h时不再产生ATP的细胞器是图1中的[ ]____;若此环境因素维持不变,容器内的O2含量将逐渐下降并完全耗尽,此时 成为ATP合成的唯一场所。

③该植物积累有机物速率最快的时刻是第___ h时,积累有机物最多的时刻在第

h之间。

④在光合速率和呼吸速率交点时,叶绿体中ATP的转移方向是 。

下图是某些动物的细胞分裂图像,据 图回答下列问题(设有关生物均为二倍体):

图回答下列问题(设有关生物均为二倍体):

(1)表示含有4个染色体组的图有__;表示减数分裂的图有________。

(2)图A中的细胞染色体、染色单体和DNA之比为____;图F细胞处于________时期。

(3)图E和图A产生的子细胞分别是____和________________。

(4)图中含有同源染色体的细胞分别是____,不含染色单体的细胞是____。

(5)__ 图中可能发生分离规律和自由组合规律。

李振声院士获得了2006年度国家最高科技奖,其主要成就是实现了小麦同偃麦草的远缘杂交,培育成了多个小偃麦品种,请回答下列有关小麦遗传育种的问题:

(1)如果小偃麦早熟(A)对晚熟(a)是显性,抗干热(B)对不抗干热(b)是显性(两对基因自由组合),在研究这两对相对性状的杂交试验中,以某亲本与双隐性纯合子杂交,F1代性状分离比为1:1,请写出此亲本可能的基因型:________________。

(2)如果决定小偃麦抗寒与不抗寒的一对基因在叶绿体DNA上,若以抗寒晚熟与不抗寒早熟的纯合亲本杂交,要得到抗寒早熟个体,需用表现型为____的个体作母本,该纯合的抗寒早熟个体最早出现在____代。

(3)小偃麦有蓝粒品种,如果有一蓝粒小偃麦变异株,籽粒变为白粒,经检查,其体细胞缺少一对染色体,这属于染色体变异中的数目变异,如果将这一变异小偃麦同正常小偃麦杂交,得到的F1代自交,请分别分析F2代中出现染色体数目正常与不正常个体的原因:

①F1代通过______能产生________________;

②____________产生正常的F2代;

③____________、________________产生不正常的F2代。

(4) 除小偃麦外,我国也实现了普通小麦与黑麦的远缘杂交。

①普通小麦(六倍体)配子中的染色体数为21,配子形成时处于减数第二次分裂后期的每个细胞中的染色体数为____;

②黑麦配子中的染色体数和染色体组数分别为7和1,则黑麦属于____倍体植物;

③普通小麦与黑麦杂交,F1代体细胞中的染色体组数为____,由此F1代可进一步育成小黑麦。

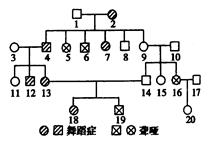

亨汀顿舞蹈症(由A或a控制)与先天性聋哑(由B或b基因控制)都是遗传病,有一家庭中两种病都有患者,请据系谱图回答下列问题:

(1)亨汀顿舞蹈症最可能的遗传方式是________遗传,先天聋哑最可能的遗传方式是________遗传。

(2)2号和9号的基因型分别是____和____。

(3)7号同时携带聋哑基因的可能性是____。

(4)若13号与14号再生一个孩子,是两病兼发的女孩子的可能性是_____。

在氮源为14N的培养基上生长的大肠杆菌,其DNA分子均为14N—DNA(对照);在氮源为15 N的培养基上生长的大肠杆菌,其DNA分子均为15N—DNA(亲代)。将亲代大肠杆菌转移到14N的培养基上,连续繁殖两代(Ⅰ和Ⅱ),用某种离心方法得到的结果如下图所示。请分析:

(1)由实验结果可推测第一代(Ⅰ)细菌DNA分子中一条链是____,另一条链是____。

(2)将第一代(Ⅰ)细菌转移到含15N的培养基上繁殖一代,将所得到的细菌的DNA用同样的方法分离,请参照上图将DNA分子可能出现在试管中的位置在图中标出。

请根据下图分析回答:

(1)在图中的Y链上各碱基的顺序是________。

(2)Z链从细胞核中移到细胞质中的____。

(3)DNA分子复制是在哪个位置解旋?()

| A.① | B.② | C.③ | D.④ |

(4)若X链是合成Z链的模板,则Z链的碱基顺序是________。

(5)这一DNA分子中碱基顺序的改变称为________。