党中央着眼于实现国民经济又好又快发展,着眼于抓紧解决我国发展面临的突出矛盾和问题,在十七大上正式提出了转变经济发展方式战略思想,并进一步明确了实现“三个转变”是转变经济发展方式的基本思路:坚持走中国特色新兴工业化道路,坚持扩大国内需求特别是消费需求的方针,促进经济增长由主要依靠投资、出口拉动向依靠消费、投资、出口协调拉动转变,由主要依靠第二产业带动向依靠第一、第二、第三产业协同带动转变,由主要依靠增加物质资源消耗向主要依靠科技进步、劳动者素质提高、管理创新转变。

试用物质和意识的辩证关系原理分析说明“三个转变”思路的正确性。

改革开放30多年来,我国已制定宪法和现行有效法律共237件、行政法规690多件、地方性法规8600多件,中国特色社会主义法律体系基本形成并不断完善。

2010年11月9日,《国务院关于加强法治政府建设的意见》发布实施。“意见”强调,必须坚持依法科学民主决策,规范行政决策程序,把公众参与、专家论证、风险评估、合法性审查和集体讨论决定作为重大决策的必经程序,切实解决违法决策、随意决策、拍脑袋决策问题。对违反决策规定、出现重大决策失误、造成重大损失的,要按照谁决策谁负责的原则严格追究责任。

(1)运用“民主政治依法治国”的知识分析说明上述材料。

(2)运用“实事求是”的知识分析为什么要切实解决“随意决策、拍脑袋决策”问题?

国务院决定,自2010年12月1日起,我国将统一内外资企业城市维护建设税和教育费附加制度,对外商投资企业、外国企业及外籍个人征收城市维护建设税和教育费附加。至此,外资企业在税收政策上享受的“超国民待遇”被彻底终结。

用“经济常识”回答

(1)我国利用外资有哪几种主要形式?

(2)当前为什么要终结外资企业的“超国民待遇”?

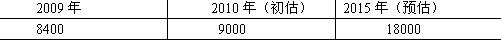

我国文化产业增加值(亿元)

运用“经济常识”回答

(1)为什么要积极发展文化产业?

(2)如何把我国的文化产业培育成国民经济新的增长点?

国家发改委2010年 10月9日正式公布了《关于居民生活用电实行阶梯电价的指导意见(征求意见稿)》,从9日起至本月21日,社会各界可以通过信函、传真或网络等方式,对该《征求意见稿》提出意见和建议。

(1)公民参与民主决策有哪些方式?

(2)有人认为“居民生活用电实行阶梯电价的指导意见是专家们的事,中学生没有必要参与”,请从“政治生活”角度谈谈你的看法。

材料一:2009年中国汽车共生产1379.10万辆,销售1364.48万辆,成为全球汽车生产和销售第一大国。但中国自主品牌的汽车比例很小,而且只能在低端领域占有份额,如奇瑞、长安、吉利、比亚迪等。而中 高档轿车领域基本是外国品牌的天下,这些汽车的核心技术基本掌握在国外跨国汽车公司手里,中国只是代工生产。

高档轿车领域基本是外国品牌的天下,这些汽车的核心技术基本掌握在国外跨国汽车公司手里,中国只是代工生产。

材料二:据相关权威咨询公司报道,2009年度全球最佳品牌百强国际企业所属国如图:

注:与往年一样,本年度仍然没有中国企业入围全球最佳品牌百强。

材料三:2009年岁末,国家主席胡锦涛在广东省考察时,强调企业要为推动“中国制造”向“中国创造”转变作出更大贡献。

(1)请用经济常识“对外开放”的知识回答如何解决材料一、材料二的问题。

(2)请用哲学常识“增强创新意识”的知识回答中国企业怎样从“中国制造”转向“中国创造”。