阅读下列材料,回答问题:

材料一 第二次世界大战后期,在雅尔塔等国际会议上,美、英、苏等国讨论了结束战争、处理战争留问题和战后和平等问题,达成了若干协议。这样,以美苏为主导的国际关系新体系——雅尔塔体系确立。它奠定了战后世界两极格局的框架……二战后,西欧和日本衰落,美国成为资本主义世界的霸主。苏联的实国不断增强,社会主义国家在世界上的影响日益增大,引起了西方国家特别是美国的敌视。美苏两国在社会制度和国家利益上的矛盾也日益加剧,苏联成为美国称霸世界的最大障碍。

——人教版《历史》必修1

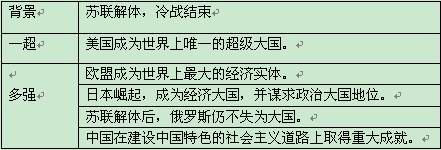

材料二:

材料三: 当今世界,欧盟已成为国际舞台上一支不可轻视的力量……在伊拉克问题从危机到战争的演变过程中,欧盟国家中法国和德国都是反对美国单方面解决伊拉克问题的主要力量。在伊拉克战后重建问题上,法、德、也强调要加强联合国的作用。

请回答:

(1)根据材料一和所学知识,回答第二次世界大战后两极格局正式形成的标志是什么?这一格局中存在着哪些基本矛盾?

(2)材料二反映出世界格局发生了哪些重大变化?

(3)根据材料三和所学知识,分析欧盟在一些重要国际问题上为什么会同美国不一致?

(4)综合以上材料,简要说明决定国际关系发展变化的主导因素。

阅读材料,结合所学,回答问题。

材料一:隋文帝、隋炀帝扩建长安与洛阳两京,穷极土木之工,大片砍伐森林。进入唐代,土木之兴依旧不止。经过唐玄宗40年的统治,曾经遍布森林的关中三辅地区几无可供砍伐的林木。到唐德宗年间,为修建神龙寺,同州山谷中的古松几乎被砍伐一空。至唐后期,北方高大成材的林木已寥寥。破坏高原植被,给生态环境带来严重后果。黄土高原沟壑纵横,满目疮痍,导致黄河频繁泛滥。天灾加上人祸,使黄河流域经济渐趋衰落,等到安史之乱之后,田地荒芜,水利失修,人口大量死亡和南移,使黄河流域社会经济开始衰落,我国经济文化的中心也开始向长江流域转移。

——引自《隋唐时期的社会经济与环境问题》

材料二: “凡荒政十有二:一曰备祲 (注:不祥之气);二曰除孽;三曰救荒;四曰发赈(注:发仓救济);五曰减 ;六曰出贷;七曰蠲赋(注:免除赋税);八曰缓征;九曰通商;十曰劝输;十有一曰兴土筑;十有二曰集流亡。”

——摘自《大清会典》

材料三“岁遇水旱,则遣官祈祷天神、地神、太岁、社稷。至于(皇帝)视旨圜丘(又称祭天台),即大雩(求雨祭名)之义。”

请回答:

(1)根据材料一并结合所学知识,分析隋唐时期黄河泛滥的自然、历史和社会原因。(不得照抄原文。)

(2)赈济是指用钱粮无偿救济灾民的一种政策。在唐代,一项有关“赈济”的政策从酝酿到执行要经过哪些决策程序?(4分

(3)根据材料二、三,概括清代救灾的特点。

(4)结合中国古代的政治经济情况,分析当灾害发生后,材料二中的“荒政”措施能从根本上解决灾荒问题吗?试简要说明理由。

社会转型时期,思想界往往随之共振。根据材料及所学知识回答下列问题。

材料一:《中华文化史》(冯天瑜等著)认为,中华传统文化在春秋战国时期表现为“以民本思潮和专制主义为两翼的百家争鸣的私学文化”……

材料二:李贽的悲观不仅属于个人,也属于他所生活的时代。传统的政治已经凝固,类似宗教改革或者文艺复兴的新生命无法在这样的环境中孕育。社会环境把个人理智上的自由压缩在极小的限度之内,人的廉洁和诚信,也只能长为灌木,不能形成丛林。

——黄仁宇《万历十五年》

请回答:

(1)阅读材料一,列举春秋战国时期“私学文化”中“民本思潮”和服务于“专制主义”的表现(各两点), 并分析“私学文化”反映了该时期社会转型的哪些基本特征?

(2)结合所学知识,简述公元前5世纪至4世纪的地中海文明在政治和思想方面的主要成就。分析地中海文明不同于东方文明的根源。

(3)阅读材料二,简要概括李贽的思想与文艺复兴在“个人理智上的自由”方面有何相似之处? 结合所学知识,谈谈你对“李贽的悲观不仅属于个人,也属于他所生活的时代”的理解。

海洋自古以来就成为世界贸易与文化交流的路径。近代以来,海权论兴起。大国崛起无一不是建立在对海洋的控制上,谁重视海洋,先控制海洋,谁就能抢得先机。

材料一:唐中期以后,海上丝绸之路日益繁忙。宋代积贫积弱,无法经营陆上丝绸之路,“南渡以后,国土日蹙,一切依办海舶”。据统计,当时一艘海船可载货六七十万斤,相当于2000头骆驼的运输量。

材料二:近代以来,海洋成为财富的象征,争夺海上霸权的斗争愈演愈烈。有人认为:地中海时代随着美洲的发现而结束了,随之而来的是近400多年的大西洋时代。

材料三:近代以来,中日两国均开始筹划海防。李鸿章认为:“我之造船,本无驰骋域外之意,不过以守疆土、保和局而已”。明治维新时期,日本人认为,兴办海军“用以压制强敌,扩大我国数千年悠久历史之影响,耀皇威于四海,这才是最紧急最重要的国务”;一旦战争爆发,海军将以“歼灭敌舰队,控制敌海面”为首要作战任务。

材料四:有学者认为,二战后,大西洋时代结束了,太平洋时代已经到来。

——何芳川《太平洋时代和中国》(《北京大学学报(哲学社会科学版)》 1995年03期)

请回答:

(1)结合材料一和所学知识,分析导致唐宋时期中国对外贸易路线发生变化的原因。

(2)阅读材料二,分析美洲发现与地中海时代结束的内在联系。结合所学知识,从近代西方经济发展角度,分析大西洋时代主导近400多年的原因。

(3)根据材料,概括中日两国关于海防观点的差异;结合材料和19世纪90年代的史实,说明这种差异对中日产生的结果。

(4)结合第二次世界大战后的中外史实,从经济的角度列举“太平洋时代”已经到来的具体表现。

比较是研究历史、学习历史的主要方法,它能使我们更全面地了解历史的前因后果。阅读下列材料并回答问题:

材料一在中世纪的西方封建国家中,与君权平列的有教权。君权是世俗权力,管辖世俗界,教权是精神权力。……一个封建君主如果侵犯了封臣的权利,封臣就可以不对封主尽义务。……西方封建时代并无近代意义的立法概念,法律是古老的习惯法。所谓习惯法,就理论上讲,就是法律来自社会,而非出自君权。

——吴于廑《中西启蒙运动的比较》

材料二(15、16世纪)西欧的封建专制王权是在市民——资产阶级和封建贵族的相互斗争中充当“表面上的调停人”而确立起来的,为了取得市民——资产阶级的支持以加强自己的实力,一般都采取……扶植资产阶级的势力,打击或削弱封建地主贵族的措施。

——郝侠君《中西500年比较》

材料三中国明代的封建专制制度却起着完全不同的历史作用。它主要是建立在宗法性的自然经济基础和封建阶级结构之上的。因此,他就把维护封建地主阶级的政治统治当作自己的根本任务。

——郝侠君《中西500年比较》

(1)依据材料一并结合所学知识谈谈15世纪左右中国和西方政治状况的区别。

(2)试以英国为例,说说15、16世纪封建专制王权采取的哪些政策起到了扶植资产阶级的作用?

在英国国家的政治走向上产生了什么结果?

(3)明代的封建专制统治者采取了哪些维护封建统治的措施?对中国国家社会形态的走向上产生了什么影响? (2分)?

(4)当这两种不同走向的文明遭遇后,中国受到了怎样的冲击?试概括其表现。

阅读下列材料(26分).

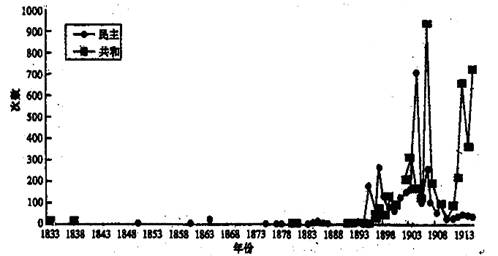

材料一: 民国初年中国的政治发展其实应视为近现代中国史上的第一次民主转型.下图记录了1833—1913年“民主”“共和”这两个关键词在部分著作和报刊中出现的频率.

一一《真假共和——1912中国宪政实验的台节幕后》

材料二: 很清楚的,中国现时社会的性质,既然是殖民地、半殖民地、半封建的性质,它就决定了中国革命强须分为两个步骤。第一步,改变这个殖民地、半殖民地、半封建的社会形态,使之变成一个独立的民主主义的社会,第二步,使革命向前发展,建立一个社会主义的社会。中国现时的革命,是在走第一步。

一一《新民主主义论》

材料三: 新中国的建立,使中国实现了从两千多年的封建专制政治,近代以来照搬西方民主政治模式的失败尝试向新型人民民主政治的伟大跨越,

一一《中国的民主政治建设》白皮书(2005年)

请回答:

(1)根据材料一,指出1833—1913年“民主”“共和”字眼出现的频率呈现什么趋势?当时导致这一趋势出现的重大政治事件有哪些?分析近代中国照搬西方民主政治模式失败的原因。

(2)根据材料二,概括毛泽东的主要观点。并简单说明我国是如何实现毛泽东所说的两个步骤的。

(3)根据材料三并结合所学知识,指出十一届三中全会后我国是如何加强社会主义民主法制建设的?