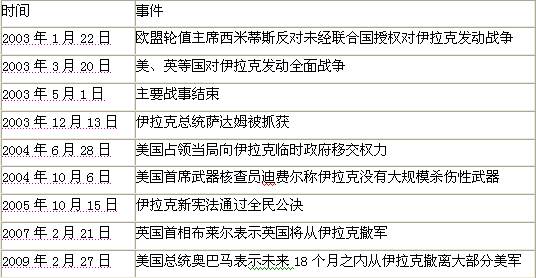

(12分 )材料一:伊拉克战争大事记

——据《世界知识年鉴》等

材料二:海湾战争爆发当日,美军共出动飞机1300多架次,进行3次大规模空袭。可以说,1991年海湾战争中的100小时地面作战只是象征性的打扫战场,随后的波黑战争和科索沃战争没有动用地面部队,阿富汗反恐作战中美军动用的地面部队也非常有限。自此,空中打击的效果被过分渲染和夸大,美军在部队和装备建设上开始向空军和海军倾斜。伊拉克战争中,目的是从美国战略和经济利益出发控制伊拉克,战争目标是彻底推翻萨达姆政权和摧毁伊拉克的"战争机器"。从战争的目的和目标可以看出本次战争属于领土征服,这一点与海湾战争相比有根本不同,因此决定了这场战争不能仅仅依靠空中打击来解决,应该也是必须依靠地面部队直接介入并始终担当作战主力军来实现。

材料三:世界已经失衡。如果有人曾经怀疑美国的压倒性军事实力,伊拉克战争已经解决了这个问题…….然而,美国人常常错误理解自身实力的性质,并且错误地由此推断未来……仅仅讨论各国之间的军事不平衡将是误导的。事实表明,即使在这样的表面结构之下,在20世纪最后十年里,世界发生了翻天覆地的变化。2001年的“9·11事件“宛若划破夏夜星空的一道闪电,向人们展示了一个变化的世界。

------摘自约瑟夫·奈《伊拉克战争之后的美国实力与战略》

(1)根据材料一、二并并结合所学知识,概括指出伊拉克战争与海湾战争的不同之处。

(2)根据材料二并结合所学知识,列举20世界最后十年发生的标志着“翻天覆地的变化”的三个历史事件。

阅读材料,回答问题。

材料一

| 时间 |

事件 |

| 1500年 |

葡萄牙宣布巴西为殖民地;达芬奇开始创作《蒙娜丽莎》 |

| 1501~1504年 |

哥伦布第四次远航发现中美州 |

| 1510年 |

葡萄牙占领印度西海岸重镇果阿,次年占领马来半岛重镇马六甲 |

| 1513~1514年 |

拉斐尔创作大型油画《西斯廷圣母》 |

| 1517年 |

马丁·路德张贴《九十五条论纲》 |

| 1519~1522年 |

麦哲伦船队完成环球航行 |

| 1524年 |

西班牙殖民者科尔特斯征服墨西哥 |

| 1536年 |

加尔文出版《基督教原理》 |

| 1561年 |

英国开创了历史上的“三角贸易” |

| 1564年 |

米开朗基罗逝世 |

| 1566~1609年 |

历史上第一次资产阶级革命——尼德兰革命,荷兰独立 |

| 1587年 |

金融界公认的第一家近代银行出现在意大利 |

| 1588年 |

英国在大西洋击败西班牙“无敌舰队” |

| 1600、1602年 |

英国、荷兰分别成立东印度公司 |

| 1601年 |

莎士比亚最负盛名的作品《哈姆雷特》问世 |

| 1607年 |

英国在北美大陆建立了弗吉尼亚殖民地 |

| 1609年 |

世界上第一家证券交易所在荷兰诞生 |

| 1640年 |

英国资产阶级革命爆发 |

| 1641年 |

荷兰从葡萄牙手中夺取马六甲,将西班牙人逐出台湾 |

| 1648年 |

新教取得与天主教平等地位 |

材料二吾国自通海以来……自乐观者言之,倘无甲午(中日战争)庚子(八国联军侵华)两次之福音,至今犹在八股垂发时代。

——陈独秀《敬告青年》1915年

(1)根据材料一,归纳16—17世纪中期西欧社会政治、经济、思想以及对外关系方面的表现,这些表现对欧洲社会转型起了怎样的作用?

(2)概括材料二的观点并结合19世纪末20世纪初的政治经济历史进行论证。

(26 分)阅读下列材料:

“社会主义”这一概念原本是 19 世纪西欧资本主义工业化的产物,有学者认为其本意是“自由主义精神的延续:改革社会秩序,以发展、扩张并确保主要的自由主义价值”。随着历史的发展,在欧美资本主义中心地区,社会主义逐渐演变成一种通过促进社会改革去争取中下层劳动者阶层民主权力和更好待遇的改良运动;在资本主义边缘地区,社会主义则在一系列国家中建立起共产党执政的国家,它们通常既取得了显著成绩,也经历了挫折。在以上两种基本运动之外,在广阔的第三世界,20 世纪中期以后兴起了形形色色的“模仿的”社会主义。

——据(张光明等)《关于社会主义回顾与前瞻的对话》整理

请回答:

(1)列举 19 世纪上半期兴起的两大社会主义思潮,并分析当时社会主义思潮日益流行的原因。(8 分)

(2)二战后,英国工党以其标榜为“社会主义”的竞选纲领(包括国有化,增加就业,推行社会保障等)赢得大选。你如何评价工党标榜的“社会主义”?(6 分)

(3)从五四时期至 20 世纪 30 年代,“社会主义”思潮盛行中国。试从国内思想和国际环境两个方面分析成因。(8 分)

(4)新中国成立以来,经济体制经历了由“模仿的”社会主义到“中国特色”的社会主义的转变。这一转变的含义是什么?从这一转变中你能得出哪些认识?(4 分)

(26 分)一个国家对世界潮流与国际局势的判断,深刻影响其内政外交乃至命运前途。阅读下列材料:

材料一:“以保守的对策来对付进取的政策,这种中西之间的态势就是鸦片战争后一系列变化的基础和原因。……中国在世界民族之林中所处的被动局面,不是开始于鸦片战争,而是从郑和航海(1405-1433 年)以来已见端倪了。”

——陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》

材料二:日本投降后,苏联曾反对中共同蒋介石打仗。新中国成立后,苏联成为第一个承认新中国的国家。

——据《毛泽东:历史走向之改写者》整理

材料三:二十世纪五、六十年代,毛泽东认为“世界正处于资本主义和帝国主义走向灭亡,社会主义和共产主义走向胜利的时代”。二十世纪八、九十年代,邓小平提出“不扛旗”、“不树敌”、“不当头”原则,被概括为“韬光养晦”。

——据牛军《毛泽东时期外交的教训》整理

请回答:

(1)郑和航海后至鸦片战争前,世界潮流在政治、经济方面呈现怎样的大势?(4 分)中西方“保守的对策”和“进取的政策”分别指什么?(4 分)

(2)针对材料二中苏联政策的调整,新中国提出了怎样的外交政策?(2 分)其意义有哪些?(6 分)

(3)据材料三,结合史实说明毛泽东对当时世界形势的判断是否正确。(6 分)从国际、国内形势两个方面分析邓小平“韬光养晦”外交理念形成的原因。(4 分)

阅读下列材料,回答问题。

材料一 1945—1989年,世界政局深受东西方冲突的影响。美国和苏联这两股新兴势力都试图主导战后国际新秩序,又因双方政府构建、经济制度的不同,分歧更加突兀,很快“冷战”局面彤成了。越来越多的国家与两大势力结盟,卷入相互对峙的局面。美苏两大阵营间不断升级的军备竞赛,使全球笼罩在核威胁的阴影下。为了不被强行纳入大国集团体系,那些在二战后赢得民族独立的前殖民国家纷纷投身于不结盟运动中。

——(德)克劳斯·伯恩德尔等《图说世界史·现代卷》

材料二冷战支配了战后的重建活动。在大部分时间里都是冷战,以意识形态的斗争和宣传战为特征,但在某些地区,冷战也会变热,如1950—1953年间的朝鲜战争,冷战也有升级为比第二次世界大战更具破坏力的战争的危险。

——(美)杰里·本特利等《简明新全球史》

材料三 1945年以来,人类前所未有地几乎在各个领域都取得巨大进展,但是,成果的分配却并不公平,西方工业大国从中获取绝大部分财富。于是,世界政治的冲突不再是东西方之间,而是南北区域之间、贫富差距之间的冲突。

——(德)克劳斯·伯恩德尔等《图说世界史·现代卷》

(1)根据材料一、二,分析“冷战”局面形成的根本原因和影响。

(2)材料三中“南北区域”之间的冲突指什么?导致“世界政治的冲突”发生变化的主要原因有哪些?

(3)综合上述材料,谈谈我国应该如何应对冷战结束后的国际关系。

19世纪末20世纪初,中国社会经历了深刻的历史巨变。阅读下列材料,回答问题。

材料一清朝末年,…有识之士多次奏请清廷设“京师自来水厂”,但因为北京缺少资金等原因而始终未建成。1908年袁世凯推荐用学熙办理京师自来水事务,……招集商股的时候,为雏护民族工业的利益,章程规定只招华股,不招洋股。……当时国内还没有生产自采水器材的厂家,所有的设备材料都要进口,尤其是水塔建筑,连式样都要向洋商定制。

——百度百科“周学熙”

材料二清廷不能不去,王室不能恢复,逼使中国不得不为一激剧之变动。以实验一无准备、无基础之新政体,而不能更于其间选择一较缓进、较渐变之路,这是晚清革命之难局。

——钱穆《国史大纲》

材料三 1911年冬,刘海粟等创办上海图画美术院。学校开办时,宣示的宗旨之一是“发展东方固有的艺术,研究西方艺术的蕴奥”。1914年3月,学校即采用人体模特写生。

——马学强、宋钻友《上海史话》

(1)根据材料一,指出周学熙创办自来水厂面临的困难。

(2)材料二中的“新政体”指什么?该政体是如何得到巩固的?

(3)根据材料三,归纳上海图画美术院的办学特点。

(4)结合所学知识,分析这一时期中国社会发生深刻变化的主要原因。