阅读下列材料:

材料一 用商鞅之法,改帝王之制,除井田,民得卖买,富者田连阡陌,贫者无立锥之地。

——《汉书·食货志》

材料二 人类从渔猎采集文明向农耕文明转型,标志性的技术突破是青铜器和铁器的出现。经过春秋战国的演变,完成了第一次文明转型,即“铁制农具+小农经济+君主官僚体制+儒道法意识形态”的中国传统文明成型。明清时期。中国传统文明走向衰落,到近代出现了工业文明。

材料三 《天仙配》是我国一个美丽的神话故事,它寄托着下层劳动人民对自由纯真爱情的向往。其中脍炙人口的歌词唱道:

七仙女:树上的鸟儿成双对, 董永:绿水青山带笑颜。

七仙女:从此不再受那奴役苦, 董永:夫妻双双把家还。

七仙女:你耕田来我织布, 董永:我挑水来你浇园。

七仙女:寒窑虽破能避风雨, 董永:夫妻恩爱苦也甜。

材料四 春秋战国时期,铁农具开始使用,耕犁和牛耕技术也随之出现,并首先在黄河中下游地区实行起来,……秦汉以来,随着农业生产发展的需要,耕犁也有所革新,除犁铧是全铁外,还创造了犁壁,从而更有利于深耕和碎土。……唐帝国前期,在耕犁的完善方面有巨大的贡献,这就是曲辕犁(又称江东犁)的出现。它操作起来较为灵活方便,因而特别适于土质粘重、田块较小的江南水田中使用,这对江南地区农耕经济的发展起了不小的作用。

——陈文华《农具发展史》

材料五 明清时期人口大幅度增加的过程中,牛耕大量退出,代表唐宋时期先进生产力的江东犁,到明清时已被铁搭所取代。这倒不是因为铁搭有如何的先进性,根本的原因在于铁搭用人,而江东犁用牛。《天工开物·乃粒·稻工》记载“吴郡力田者,以锄代耜,不蓄牛力。会计牛值与水草之资,窃盗死病之变,不若人力之便。”

——《太湖地区农业史》

请回答:

(1)材料一反映了商鞅变法的哪些措施?材料一认为这些措施导致了什么现象的出现?

(2)根据材料二,概括中国经济模式的演进过程。

(3)根据材料三,归纳其所反映的生产方式的特点。指出与这种生产方式相适应,在我国古代长期存在的主要政治制度。

(4)据材料四,概括春秋战国至唐朝时期耕作技术发展的特点。为什么曲辕犁在江南得到推广?

(5)据材料五和所学知识,指出明清时期江南耕作技术发生了什么变化?其原因有哪些?从春秋战国到明清时期,中国古代农耕技术发展缓慢的根源是什么?

阅读下列材料,回答问题:

材料一:清朝前期,统治者认为,“市肆之中,多一工作之人,即田亩之中少一耕嫁之人” 。虽不必使工者尽归于农”,但要避免“为农者相率而趋于工矣”……清政府对工商业实行重税政策,全国各地税关税卡林立,“关津有过路之税,镇集有落地之税” 。

——白寿彝《中国通史》

新航路开辟后,西欧许多国家纷纷鼓励本国制造业的发展,为增加出口额而给予手工工场以扶植,包括政府津贴、授予特权、国家订货以及提供修路、疏河、建港等方便商业流通的条件,等等。

——刘宗绪《世界近代史》

材料二:19世纪自由主义的经济理论是古典政治经济学……被誉为“经济学之父”的亚当·斯密认为,所有的人都为追求本身利益而生产商品。由于一只“看不见的手”的作用,使所生产的商品满足了人们彼此的需求……他认为,这种自然秩序比人为秩序优越得多

—— 刘宗绪《世界近代史》

罗斯福一上任便雷厉风行地实施新政。首先是解决银行危机,此举速战速决,极大地恢复了人民对政府的信任。此后的百日内,罗斯福接连出台了15个重要法案,国会积极支持。其中包括紧急银行法、联邦紧急救济法、农业调整法、工业复兴法,等等。

——钱满素《美国文明》

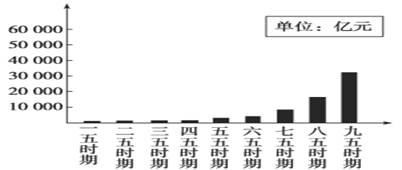

材料三:“一五”到“九五”时期国内生产总值的增长

请回答:

(1)根据材料一并结合所学知识,说明中国和西欧采取的不同经济政策对社会发展产生的深远影响。(4分)

(2)据材料二,指出从19世纪到20世纪上半期,资本主义国家对经济运行机制做出的调整。结合所学知识,分析罗斯福调整经济的历史意义。(5分)(3)据材料三指出,从19世纪到20世纪上半期,资本主义国家的经济运行机制作出了怎样的调整?并结合所学知识分析罗斯福新政在调整中做出的历史贡献。

(3)材料三中“六五”(1976-1985年)时期后国内生产总值的增长与“六五”时期前国内生产总值的增长相比,其增长有何特点?造成这个特点的原因是什么?(5分)

阅读材料,回答问题。

材料一:九品中正制度……其创始的用意在谨慎选才……但末流所及,仍为权门所把持……权贵子弟依侍家庭地位、经济势力及社会关系,本易获取声名,膺列上品;而若干不肖中正更逢迎权责,徇私舞弊……这制度演变到最后,终于造成“上品无寒门,下品无士族”的局面。

――邹纪万《魏晋南北朝之》

材料二:贞观初放榜日,上私幸端门,见进士于榜下缓行而出,喜谓侍臣曰:“天下英雄,入吾彀中矣!”

——王定保《唐摭言》

进士科始盛于高宗时,至玄宗开元以后,益为社会所尊崇。由于参加的士人,不拘资格,因此成为平民的进身之阶,开元以前,朝中名士,杂出他途者尚多。开元以后,进士出身者占十之七八,玄宗时,进士考试始尚诗赋。

――摘编自傅东成《隋唐五代史》

村料三:假设你是清政府的一名决策者,1901年需要做出一项重要决定――是否废除科举制,下表中所列因素供你决策时参考

| 朝廷尊崇儒家思想,以仁义礼孝等思想治天下和教育臣民 |

| 科举以“四书五经”为主要考查范围,以八股文为样式 |

| 全国有几百万人自儿童时代就开始学习科举技能,以此为人生目标 |

| 近千年来,科举是选拔官员的主要方式 |

| “新政”开始推行 |

| 各地纷纷创办新式学堂,但招生困难 |

(1)概述九品中正制的基本内容,依据材料一分析其被取消的原因。

(2)依据材料二指出进士科的设立对唐代的影响。结合所学知识指出古代选官制度演变的规律是什么?

(3)依据材料三所列因素,在是否废除科举制的问題上你会做出怎样的决策?理由是什么?

阅读下列材料,回答问题

材料一:唐制,每事先经由中书省,中书做定将上,得旨,再下中书,中书付门下。或有未当,则门下缴驳,又还中书又将上,得者再下中书,中书又下门下。若事可行,门下即下尚书省。尚书省但主书镇“奉行”而已。

——朱熹《朱子语类》

材料二:本朝鉴五代藩镇之弊,逐尽夺藩镇之权,兵也收了,财也收了,赏罚行政一切收了,州郡逐日就困弱。……靖康之役,虏骑所过,莫不溃败。

——朱熹《朱子语类》

材料三:元朝大政委于中书省,今冀、晋、鲁、内蒙及河南的黄河以北地区称“腹里”,由中书省直辖。中书省也称都省,为全国行政中枢。总领各行省,又兼辖腹里。地方设行中书省,简称“行省”。元制,凡有重大军事,则遣中书省官员前往督之,其班底仿中书省建制,故称“行中书省”。《元史·地理志》中载:“自封建变为郡县,有天下者,汉、隋、唐、宋为盛,然幅员之广,咸不逮元。”

请回答:

(1)根据材料一回答,如果唐朝准备在长安城内兴建一大型工程,该工程在中央从决策到具体实施的基本程序如何?

(2)材料二中北宋“尽夺藩镇之权”中“兵也收了,财也收了”的具体措施有哪些?根据材料二并结合所学知识分析以上措施有何影响?

(3)根据材料三并结合所学知识回答,元朝的中书省与唐朝的中书省有何不同?

阅读材料,完成下列问题。

材料一:“民为贵,社稷次之,君为轻。”“桀纣之失天下也,失其民也;失其民者,失其心也。得天下有道,得其民,斯得天下矣;得其民有道,得其心,斯得民矣。”

材料二:诸不在六艺之科孔子之术者,皆绝其道,勿使并进。邪辟之说灭息,然后统纪可一,而法度可明,民知所从矣。

——《汉书.董仲舒传》

材料三:若必待取给孔子,则千古以前无孔子,终不得为人乎?

李贽——《焚书》

咸以孔子之是非为是非,故未尝有是非耳。

李贽——《藏书》

请回答:

(1)材料一是哪位思想家的言论?概括其核心思想。

(2)据材料二,董仲舒提出了怎样的主张?这一主张对我国后世思想领域的影响是什么?

(3)据材料三,明朝的李贽对孔子的思想言论持什么看法?

(4)在今天,我们应该如何正确地对待以孔子思想为主导的传统文化?

阅读材料,完成下列要求。

材料一:为了寻求国家富强,挽救民族危机,一批批先进的中国人受历史演化和文化结构所规定之逻辑的推动,先是把中国的失败归之于器物文明的落后,继之又认为政治制度的僵化是中国遭受侵略的根本原因,并因此而学习西方,引进西方,先后搞了旨在引进西方文化工艺技术以改造中国物质文化的洋务运动,和旨在引进西方文化之政治制度以改造中国制度文化的戊戌变法和辛亥革命,但结果都归于失败,于是人们又开始从文化的深层结构进行反思,得出中国文化的思维方式和价值系统与现代生活的格格不入是造成中国失败的结论,因而又有旨在引进西方文化之民主与科学精神、彻底批评和改造中国传统文化

及其核心儒学的新文化运动的发生。

——摘编自李侃等编《中国近代史》

材料二:中国人最早知道马克思是在19世纪末20世纪初,但马克思主义在中国广泛传播则是在十月革命之后,亦即五四运动时期。1919年7月和1920年9月,列宁领导的苏俄政府两次发表宣言,宣布废除沙皇政府同中国签订的不平等条约,放弃在中国的特权,这和帝国主义对中国主权的长期侵略形成了鲜明对比。1919年10月、11月,李大钊分两期在《新青年》上发表《我的马克思主义观》一文。该文充分肯定马克思主义的历史地位,称其为“世界改造原动的学说”,这篇文章系统地介绍了马克思主义的唯物史观、政治经济学和科学社会主义的基本原理。在此前后,《新青年》、《每周评论》、《民国日报》、《建设》等一批报刊纷纷发表宣传马克思主义的文章。据统计,五四时期在报刊上发表的介绍马克思主义的文章多达200多篇,其中很大一部分是马克思、恩格斯著作的译文。这样集中地介绍国外的一种思想理论,在中国近代报刊史上是罕见的。

——摘编自郑大华著《民国思想史论》

(1)根据材料一,概括近代先进的中国人向西方学习的主要特征。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,简析马克思主义在中国广泛传播的原因。

(3)根据材料一、二并结合所学知识,谈谈你对外来思想文化的传入持何态度。