小强猜想:水滴开始下落的过程可能是变速直线运动。为此,他做了这样的实验:将米尺竖直放置,滴管嘴与米尺的0刻度线平齐,如图所示,当墨水刚从滴管嘴滴出时,用数码照相机的摄影档[该相机摄出视频影像,每隔0.05s摄下一帧(即一幅)静态画面]摄下该滴墨水自由下落的全过程;接着在媒体播放器上逐帧观看拍下的静态画面,发现第8帧画面上墨水才从滴管滴出,他从第8帧画面开始,每隔2帧选出一张画面,读出有关信息并填入下表中。

| 画面 |

水滴已运动的时间t(s) |

水滴下落的距离h(cm) |

| 第8帧 |

0 |

0 |

| 第10帧 |

0.1 |

5.0 |

| 第12帧 |

0.2 |

20.0 |

| 第14帧 |

|

|

| 第16帧 |

0.4 |

79.8 |

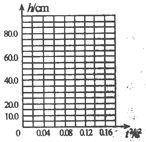

(1)如图是小强选出的第14帧画面,请你根据该帧画面提供的信息完成下表的填写。

(2)根据表中的数据,可以证明小强的猜想是 (选填“正确”或“错误”)。该墨水下落0.2s的平均速度是 m/s。

(3)小强分析表中的数据,无法确定水滴下落的距离与运动时间之间的定量关系,进而猜想:水滴下落的距离与运动时间的平方之间可能存在定量关系。请你在下面的图中,根据表中的数据作出水滴下落的距离h与水滴运动时间的平方t2之间的关系图,由图象得到h与t2的关系是 (选填“成正比”、“成反比”或“不确定”)。

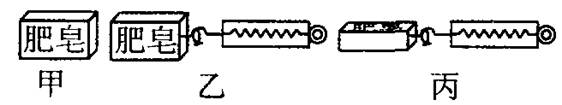

在课外实践活动中小明带了一块已切成长方体的肥皂(如图甲所示,前后面保留了凹下去的字)做了以下实验.

(1) 测肥皂的密度

①小明需要的测量工具是_______、刻度尺。

②小明测出__________和肥皂的边长a、b、c,他计算密度的最终表达式应为_______________(用直接测量的物理量表达).

③用上面的方法测出的密度_______(偏大/偏小).

(2) 在探究滑动摩擦力的大小与接触面积大小的关系时,小明提出了以下的设计方案:

①在肥皂的侧面安装一个拉钩,如图乙所示,将没有字的一面放在水平桌面上,用弹簧测力计拉着它做匀速直线运动,读出其示数为F1.

②用小刀将有字的部分削平后放在同一水平桌面上(接触面的粗糙程度与①相同),如图丙所示,用弹簧测力计拉着它做匀速直线运动,读出其示数为F2.

③比较得出结论:若F1和F2不等,则说明滑动摩擦力的大小与接触面积的大小有关;若F1和F2相等,则说明滑动摩擦力的大小与接触面积的大小无关.

小红认为这个设计方案不妥,你能说出原因吗?__________________________.

提出你的改进方法:__________________________________________________.

(3) 小明又制了一些肥皂液,他用吸管向空中吹出肥皂泡时,发现美丽的肥皂泡总是先上升后下降,你能帮助小明解释原因吗?

通过学习,同学们知道了液体压强的特点,在此基础上,老师提出了这样的问题:有两只杯子,分别盛有清水和盐水,但没有标签,你能否用压强计将它们区别开?

(1) 当压强计的金属盒在空气中时,U形管两边的液面应当相平,而小明同学却观察到如图甲所示的情景,出现这种情况的原因是:U形管左支管液面上方的气压_______(大于/等于/小于)大气压;调节的方法是( )

A.将此时右边支管中高出的液体倒出 B.取下软管重新安装

(2) 小明再做如图乙所示的检查.当用手指按压(不论轻压还是重压)橡皮膜时,发现U形管两边液柱的高度几乎不变化.出现这种情况的原因是______________.

(3) 压强计调节正常后,小明将金属盒先后浸入到两杯液体中,如图丙和丁所示.他发现图丁中U形管两边的液柱高度差较大,于是认为图丁的杯子中盛的是盐水.

①你认为,小明的结论是_______(可靠的/不可靠的).

②要说明理由:______________________________________________________.

如图所示是探究“阻力对物体运动的影响”的过程.

(1) 根据图中情景可以判断,以下说法中正确的是 ( )

| A.①是假设,②③是实验事实,④是实验推论 |

| B.①②③④都是实验事实 |

| C.①②是实验事实,③④是实验推论 |

| D.①②③是实验事实,④是实验推论 |

(2) 每次让小车从斜面同一高度由静止滑下,记下小车最终停在水平面上的位置.可知小车受到的阻力越小,小车运动的路程越______,其中运动的小车在木板上最终停下来,是因为小车在水平方向上受_______(平衡力/非平衡力/不受力)的作用.

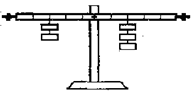

在“探究杠杆平衡条件”的实验中,

(1) 实验前,先把杠杆的中点支在支架上,发现左端下降,应将平衡螺母向______调节,使杠杆在______位置平衡。(图中杠杆上每格距离相等)

(2) 实验中,改变支点两侧的钩码位置和个数,一般要做三次实验,得到三组数据并进行分析,这样做的目的是_______________________________________。

(3) 如图所示,杠杆处于平衡状态.如果在支点两侧的钩码下方分别再挂一个等重的钩码后,杠杆________ (能/不能)保持平衡。

在探究“平面镜成像特点”的实验中

(1)如图所示,在玻璃板前面放置一支点燃的蜡烛,再拿一支没有点燃的相同的蜡烛,在玻璃板后面移动,直到跟前面那支蜡烛的像。若用光屏替换玻璃板后面的蜡烛,在玻璃板后面观察光屏,将(选填“能”或“不能”)观察到玻璃板前面点燃蜡烛的像。

(2)实验数据如下表:

| 物到平面镜的距离/cm |

物到平面镜的距/cm |

像与物大小比较 |

|

| 第一次 |

12.0 |

12.0 |

等大 |

| 第二次 |

15.0 |

15.0 |

等大 |

实验表明:平面镜所成像是(填“虚”或“实”)像,像与物的大小,像到平面镜的距离物体到平面镜的距离。