19世纪中晚期,中、俄、日三国都进行了改革,阅读下列材料

材料一 柏利在1800年进行的那次访问是不受欢迎的,但过后他在日本反而有了许多潜在的盟友。长州和萨摩两藩的领主终于领悟到,与西方打交道的惟一途径,是采用西方本身的军事和技术装备。他们要为日本人拯救日本,就要学习西方列强的秘密。

——科尔顿《近代世界史》中册

材料二 (日本明治维新时)改革的动力是西化。……英国模式自然作为铁路、电信、公共建筑和市政工程、纺织工业以及许多商业方法方面的模范;法国模式用来改革法制、改革军事(后来采用普鲁士模式),海军当然还是学习英国;大学则归功于美国。1889年颁布的《日本帝国宪法》以《德意志帝国宪法》为蓝本,确立了同欧美各国民主政体大相径庭的天皇制度,走上了近代化之路。

—— [英]艾瑞克•霍布斯鲍姆《资本的年代》

材料三 1682--1725年在位的彼得一世,采纳西欧模式,对俄国进行彻底改革。1697-1698年,他率团往德、荷、英考察,学习其政府管理模式和军事技术,大量招募外国专家为俄国服务,对军事、行政体制和生活方式等进行大刀阔斧的改革。其中,强制剪须割袍即是其改革的戏剧性一幕。彼得下令:除神职人员外,一律禁止留须,他甚至亲自将贵族的胡子剪掉,还在宴会上亲自剪短贵族的旧式长袍,规定只穿西欧式的短袍。改革引起包括其子阿历克基在内的一些人的反对,几经犹豫后,彼得将儿子处死。“••••••他通过各种方法急切地把一种新的文化强加于俄罗斯,从而为他的帝国确定了未来性质••••••由于他的努力,俄国显然摆脱了孤立的状态••••••此后,俄国的历史成为欧洲史的一部分,并愈益成为世界史的一部分”。

——摘编自(美)帕尔默等《近现代世界史》

材料四 19世纪末,年轻皇帝光绪意识到有必要对帝国进行一切彻底的改革。1898年夏,他颁发了一系列的改革法令,被称为“百日维新”。

请回答:

(1)从当时日本的外交政策角度,说明材料一中柏利访日不受欢迎的政策原因。“长州和萨摩两藩的领主”主张向西方学习的目的何在?

(2)根据材料二指出日本向西方学习的特点。

(3)根据材料二、三并结合所学知识,说明彼得改革和明治维新的共同之处。

(4)根据材料四,概括“百日维新”中维新派学习西方的主要措施。与俄、日相比,其最大的不同是什么?

经济是社会发展的基础,经济的发展又受到各种因素的影响。

根据材料及所学知识,回答下列问题:

材料一:自道光年间,大开海禁,西人之工于牟利者,接踵而来,操贸易之权,逐锥刀之利,民间生计,皆为其所夺……自洋布洋纱入口,土布销场遂滞,纺绩稀少,机轴之声几欲断矣。

——郑观应《盛世危言》

材料二:(20世纪初)所食者率皆本地所树之粟,所衣者率皆本地所出之棉,男耕女织,终岁勤劳,常见农民自顶至踵所用衣、袜、鞋、带皆由自力织成者。

——民国河北《元氏县志》

(1)中国古代小农经济的特征是什么?

(2)材料一和材料二所反映的近代农村经济结构状况有何不同?(2分)

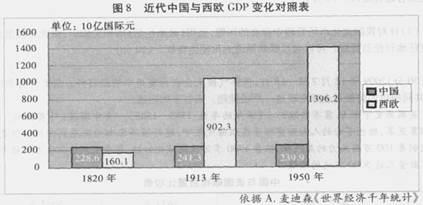

材料三:19世纪以来,中国和西方国家相比,国家能力此消彼长,深入影响着世界格局。

(3)依据材料三,简要说明近代中国经济状况。运用所学知识分析出现这种状况的原因。

材料四美国的进出口贸易情况表(单位:亿美元)

| 年代 |

1950 |

1960 |

1970 |

|

| 与日本的贸易 |

+2.4 |

+2.0 |

—15.9 |

—19.4 |

| 与西欧国家的贸易 |

+2.0 |

+10.7 |

—5.8 |

—17.8 |

注:+为顺差,一为逆差。

一一《当代世界经济概论》

(4)依据材料四,概括指出美国在世界市场中的地位变化及其原因。

材料五:社会主义和市场经济之间不存在根本矛盾。问题是用什么方法才能更有力地发展社会生产力。我们过去一直搞计划经济,但多年的实践证明,在某种意义上说,只搞计划经济会束缚生产力的发展。把计划经济和市场经济结合起来,就更能解放生产力,加速经济发展。

——邓小平《社会主义和市场经济不存在根本矛盾》(1985年10月23日)

(5)概括材料五的主要观点,结合所学知识分析20世纪90年代以来中国是怎样实现这一观点的。

实现中华民族伟大复兴,是近现代以来中国历史的主旋律。

根据材料及所学知识,回答下列问题:

材料一: 从这时候起(注:指1920年前后),中国社会内部发展明显呈现上升趋势,中国人民民族觉醒和阶级觉醒的步伐明显加快了。在这以后,帝国主义的侵略还有加重的趋势,但人民的觉醒,革命力量的奋斗,已经可以扭转“沉沦”,中国社会的积极向上一面已经成为社会发展的主要趋势了。

——《关于中国近代史的分期及其“沉沦”与“上升”诸问题》

(1) 依据材料一并结合所学知识,说明觉醒后的中国人民1920年前后在扭转“沉沦”方面做出了哪些努力?(4分)

材料二:国家统计局局长马建堂在谈到“十二五”时期我国经济社会发展的国内环境时表示“制度环境不断完善和社会大局稳定为经济社会发展提供新的动力和保障,即社会主义市场经济体制将不断完善,社会和谐、政治稳定的局面将进一步巩固和发展”

——《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议》

(2) 保证我国社会和谐、政局稳定的民主政治制度有哪些?

材料三:多边外交是一种与双边外交相互补充的外交战略。……三个以上国家的互动与双边互动相比保守秘密的难度要大得多,因此多边协议的制定和实施比双边协定更加具有透明性,更易于为国际舆论所监督。……参与多边外交的各方,其具体利益可能有较大的差异,但它们的利益总有一个交汇点。……多边外交的开展要求一个国家克制、甚至放弃某些领域内的单边或双边的利益考量,侧重于有互动关系的多边共同的利益标准。新中国成立之初就开始涉足多边外交舞台,但在很长时期内由于对多边外交的认识局限,对多边外交的参与是有限的。……20世纪70年代末以后,特别是冷战结束后,中国的多边外交逐渐活跃起来。中国不仅积极参与多边外交,还成为了多边外交的积极倡议国和主持国。

——《中国对多边外交的认识及参与》《教学与研究》2004年第5期

(3)根据材料三,概括多边外交的特点。举例说明“新中国成立之初就开始涉足多边外交舞台”的重要历史事件。

(4)根据所学知识,分析指出“20世纪70年代末以后,特别是冷战结束后,中国的多边外交逐渐活跃起来”的表现,及中国多边外交逐渐活跃的原因。

阅读下列材料:

材料一 赫鲁晓夫的墓碑用黑白相间的大理石雕塑而成,中间镶着赫鲁晓夫的铜质头像。黑白相间的构图,使人联想到赫鲁晓夫复杂的性格和矛盾的一生。

材料二 勃列日涅夫由于沉迷于各种各样的荣誉之中,被苏联人民讥讽为“有给自己发勋章的怪癖”。正是在胸前挂满勋章的勃列日涅夫的统治下,号称“世界最发达的社会主义国家”的苏联如一个病入膏肓的老人,浑身浮肿、跌跌撞撞、步履蹒跚地跨进了80年代。

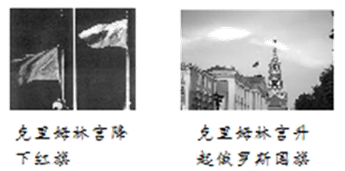

材料三 克里姆林宫的“一降”“一升”

请回答:

(1)如何评价赫鲁晓夫的改革?

(2)苏联人民讥讽勃列日涅夫“有给自己发勋章的怪癖”的原因是什么?

(3)结合所学知识分析,20世纪在克里姆林宫的“一降一升”的原因有哪些?

(4)材料三的两幅图是否意味着社会主义的失败?为什么?

阅读下列材料:

材料一 每一个人,在他不违反正义的法律时,都应听其完全自由,让他采用自己的方法去追求自己的利益,以其劳动及资本同任何其他人或其他阶层的人竞争。这样,君主们就完全解除了监督私人产业、指导私人产业使之最适合于社会利益的义务。

——亚当•斯密《国富论》

材料二 要从实际出发制止对小房产和农场取消偿还抵押所造成的悲剧和日益严重的损失。要坚持由联邦和各州以及各地方政府立即采取行动支持大量削减抵押的要求。要把救济工作统一掌管起来以避免目前的分散、浪费和不均的现象。要把一切形式的交通运输和其他明确属于公用事业的设施置于国家计划和监督之下。

——富兰克林•罗斯福就职演说

材料三撒切尔夫人任首相时(1979〜1990年), 针对"英国病"症和滞胀经济……紧缩货币,抑制货币发行和流通,压缩公共开支,削减税收,控制通货膨胀……推行企业民营化,发挥自由市场机制的活力……控制社会保障制度规模,逐步改革实施福利国家制度的弊端。政府削减了社会福利在公共开支中的比重,1986〜1987年度比1979〜1980年度下降了 10个百分点。在撒切尔夫人执政期间,国内生产总值明显增加。

——黄安年《当代世界五十年》

请回答:

(1)根据材料一,亚当•斯密提出了怎样的经济思想?其主要内容是什么?

(2) 根据材料二,罗斯福提出了什么经济政策?他提出这一政策的原因是什么?

(3) 根据材料三,撒切尔夫人采取了哪些经济措施?起到了什么作用?

"案例研究"是我们学习历史的有效途径,一个典型的"案例"能够折射出一段完整的历史画面。荣氏家族企业的兴衰史就在一定程度上反映了中国民族资本主义发展的全过程。阅读下列材料:

材料一 1896年,荣氏兄弟决定筹办面粉厂。在办厂审批时因为没有送礼,遭到当地士绅的反对,幸好两江总督刘坤一是倡导办实业的官员,一连下了八道批示要求地方官支持实业,最终才导致保兴面粉厂、振兴纱厂等企业的创办。

材料二 1914年第一次世界大战爆发。西方列强忙于战争,向中国市场出口棉纱减少,还纷纷向中国大量订购面粉,荣氏企业便大力扩充规模……荣氏企业在每个袋装面粉中塞入一个铜板,以博取顾客的中彩心理,引发了大家竟相购买……机制面粉价廉物美,并毫无毒素,很快便在面粉业立足、发展起来。

材料三抗战时期,荣氏工厂惨遭浩劫。抗战后,荣氏企业试图东山再起。但继之而来的是同根相煎,再加上美国产品的涌入,以及通货膨胀,荣氏企业终难恢复战前的辉煌。

请回答:

(1)根据材料一指出荣氏企业在创办初期的有利和不利因素。

(2)概括材料二中荣氏企业得以发展的因素。

(3)材料三中的"同根相煎"是何意?

(4)假如你是1916年某报的记者,请为荣氏企业的面粉写一句广告词。(不超过20字)

(5)下图为荣德生1943年书写的对联,从中可以看出荣氏企业的什么经营理念?