马克思曾说过:“只要英国人把机器应用于一个有煤有铁的国家的交通上……就无法阻止这个国家去制造这些机器了。”对马克思这段话理解最准确的是

| A.殖民活动在历史上对殖民地半殖民地的作用主要是建设性的 |

| B.殖民活动在客观上传播了先进的生产方式 |

| C.煤和铁是一个国家获得独立的根本条件 |

| D.工业革命加速了西方殖民体系的崩溃 |

近期央视二套《咏乐汇》节目中,国际巨星成龙在回答一现场观众有关其子房祖名为何姓“房”却不随父姓这一问题时,解释说:这是由于近年才知道自己的父亲原来姓“房”,祖名成年后要求认祖归宗才改姓“房”。这一“改姓”现象可能源于古代中国的()

| A.分封制 | B.宗法制 | C.郡县制 | D.察举制 |

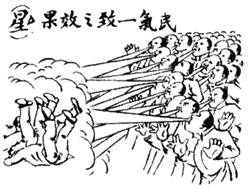

下图是马星驰创作于1919年的时政漫画,题为《民气一致之效果》。结合当时形势,分析该漫画,以下各项表述,不正确的是()

| A.中国工人阶级在运动中显示出伟大力量 |

| B.曹汝霖、章宗祥、陆宗舆被罢免 |

| C.北洋政府被民众推翻 |

| D.五四运动群众基础广泛 |

辛亥革命后到五四运动前中国历史发展的特点是()

①国内政治斗争的焦点是民主共和与专制复辟的斗争

②民族资本主义工业出现“短暂的春天”

③民主共和与实业救国成为当时社会思潮的主流

④出现由旧民主主义革命向新民主主义革命转变的趋势

| A.①② | B.③④ | C.①②③ | D.①②③④ |

《二十世纪中国的崛起》指出:“一个民族的觉醒,通常要有两个条件:第一,这个民族面对着或者经历了以往没有遇到过的严重危机,甚至整个民族被逼到生死存亡的关头,旧格局再也无法继续保持下去。第二,还要这个民族能看到出路,燃烧起新的希望,深信只要奋起救亡,勇于变革,就可以改变目前的艰难处境。”下列能够反映20世纪中国“旧格局再也无法继续保持下去”和“奋起救亡,勇于变革”的史实是

| A.《马关条约》和公车上书 | B.瓜分狂潮和义和团运动 |

| C.《辛丑条约》和戊戌变法 | D.《辛丑条约》和辛亥革命 |

《西方文明对中国的冲击及中国文明的嬗变》一文说:“如果我们将中国传统文化比喻成一棵大树,洋务运动只不过剪断了一些枝叶,辛亥革命则相当于将这棵大树砍断了。”这里说的“辛亥革命则相当于将这棵大树砍断了”指的是()

| A.辛亥革命使中国开始了全盘西化 |

| B.辛亥革命迈出民主政治关键性的一步 |

| C.辛亥革命将传统文化彻底的击败 |

| D.辛亥革命实现了中国由贫弱走向富强 |