美国在二战期间的外交政策由中立→放弃中立→与苏联结盟抗击法西斯的变化,说明了:

| A.美国外交政策的反复无常 | B.美国按照自身利益来制定对外政策 |

| C.美国一贯维护世界和平 | D.意识形态是美国外交政策的重要依据 |

1958年6月12日,钱学森在《中国青年报》发表科普文章指出,“土地所能供给人们的粮食产量碰顶了吗?科学的计算告诉人们:还远得很!……因为,农业生产的最终极限决定于每年单位面积上的太阳光能,如果把这个光能换算农产品,要比现在的产量高出很多。那么稻麦每年的亩产量就不仅仅是现在的2000多斤或3000多斤,而是2000斤的20多倍!”该文章

| A.为农业发展提供科学依据 |

| B.有利于挖掘农业生产的潜能 |

| C.对“大跃进”起到推波助澜的作用 |

| D.是人民公社化运动的客观产物 |

托克维尔在《论美国的民主》中认为:“联邦宪法之所以优越,主要原因在于立法者们……敢于要求人们节制自由,因为他们真诚地不想使自由破灭。”这一立法思想主要体现于

| A.中央集权与地方分权相结合 |

| B.总统和议会议员都由选民直接选出 |

| C.联邦权力高于各州权力且实行三权分立 |

| D.建立联邦国家,规定不纳税的印第安人无选举权 |

下图为《近代前期中国民族工业发展变化曲线图》,该图第二个高峰对中国社会产生的影响是

①“变法图存”成为社会主流思潮

②为新民主主义革命到来准备阶级基础

③实业救国思想产生

④促使了新文化运动产生

| A.①②③ | B.②③④ | C.②③ | D.②④ |

徐中约在《中国近代史:1600~2000,中国的奋斗》一书中指出:“革命与民国并未带来预期的和平与秩序,民国时期较以前经历更多的痛苦与失序,它重现了传统上紧随王朝衰亡而来的失序与混乱。”这表明

| A.革命比建国更重要 |

| B.辛亥革命没有带来社会进步 |

| C.相对于推翻旧制而言,建立新制更难 |

| D.民国时期的社会重建没有任何成效 |

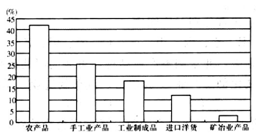

下面是依据杜恂诚的《中国近代经济史概论》绘制的1936年中国国内不同商品产值所占比例示意图。它表明

| A.中国农民的生产、生活方式发生根本变化 |

| B.中国经济以农业为主且工业化水平较低 |

| C.商品供给因城市化水平大大提高而扩大 |

| D.中国成为资本主义国家的主要粮食产地 |