2012年诺贝尔医学和生理学奖授予英国科学家约翰·戈登和日本科学家山中伸弥。约翰·戈登在20世纪60年代做过一个划时代的实验:把美洲爪蟾的小肠上皮细胞核注入去核的卵细胞,结果发现一部分卵依然可以发育成蝌蚪,其中的一部分蝌蚪可以继续发育成为成熟的爪蟾。山中伸弥等科学家将四个关键基因转入小鼠的成纤维细胞,使其变成多功能干细胞(iPS),这些干细胞可再转化成老鼠体内任何种类的细胞。回答下列问题:

(1)约翰·戈登之后,科学界利用该技术进行更多细胞核转移实验,复制出多种哺乳类动物。在哺乳动物的核转移实验中,一般通过(物理方法)将受体细胞激活,使其进行细胞分裂和发育,当胚胎发育到阶段时,将胚胎移入受体(代孕)动物体内。

(2)从卵巢中吸取的卵母细胞,一般要培养到阶段才能用于实验。

(3)利用体细胞进行核移植技术的难度明显高于胚胎细胞核移植的原因是。

(4)在山中伸弥的实验中,利用了逆转录病毒,该病毒的作用是。

(5)一般情况下,体外扩增目的基因常用的方法是。在动物细胞培养过程中,当贴壁细胞分裂生长到细胞表面相互接触时,细胞会停止分裂增值,这种现象称为细胞的。要使贴壁的细胞从瓶壁上分离下来,需要用处理。

请回答下列生物技术方面的问题。

(1)菊花的组织培养的操作程序是①制备MS固体培养基;②___________③____________;④培养;⑤移栽;⑥栽培。移栽前应将幼苗移植到消过毒的蛭石或珍珠岩等环境下生活一段时间,目的是_______________________。

(2)图示为提取胡萝卜素的萃取样品通过纸层析鉴定的结果示意图,A、B、C、D四点中,属于标准样品的样点是____________,图中②代表的物质是,该层析的目的是进行____________,而“叶绿体中色素的提取和分离”的实验中层析的目是。

人类第7号染色体和第9号之间可以发生相互易位(如图) ,但易位后细胞内基因结构和种类未变化;后代如果出现9号染色体“部分三体”(细胞中出现某一染色体的某一片断有三份),则表现为痴呆病患者,如果出现9号染色体“部分单体”(细胞中出现某一染色体的部分缺失),则会使孕妇早期流产。图5-乙为由于发生第7和第9号染色体之间易位而导致的流产、痴呆病系谱图,已知Ⅰ-2、Ⅱ-2为图5-甲所示染色体易位携带者,II-1为染色体正常。

(1)个体Ⅰ-2的7或9号染色体上基因的发生了改变。

(2)个体Ⅱ-2能够产生种配子,分别为(用甲图中的数字表示)。

(3)写出个体Ⅲ-1的7和9号染色体组合(用甲图中的数字和符号表示)。

(4)Ⅲ-3已出生,其为7/9染色体易位携带者的概率是。Ⅱ-2与Ⅱ-1再生一个染色体正常孩子的几率为。

(5)为防止生出患染色体异常遗传病的孩子,建议婚前进行,妊娠期间进行羊水检查或产前诊断,需要使用(仪器)检验胎儿细胞的是否异常。

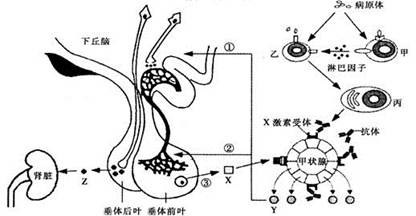

下图是人体生命活动部分调节示意图,其中甲-丙表示细胞,①-③表示相关过程,X-Z表示相关激素,激素X是一种糖蛋白,激素Y是一种含碘的氨基酸衍生物。

(1)当细胞外液渗透压升高时,刺激中的渗透压感受器产生兴奋,导致激素Z分泌增加,该激素的作用是。

(2)如果用含激素Y的饲料饲喂正常动物,则该动物激素X的分泌量变化是。如果用含激素x的饲料饲喂正常动物,则①、②过程的生理效应(“有”或“无”)明显变化。

(3)甲细胞是;图中淋巴因子的作用是。

(4)毒性弥漫性甲状腺肿,又称“Graves氏病”,是由于机体产生针对促甲状腺激素受体的抗体,而该种抗体能发挥与促甲状腺激素相同的生理作用,但甲状腺激素不会影响该抗体的分泌。与正常人相比,“Graves氏病”患者Y激素的分泌量,体温。

图甲为大棚中番茄叶肉细胞部分代谢过程示意图,图乙表示番茄在不同温度和光照强度条件下的光合作用强度。请根据图中所给信息回答下列问题:

(1)图甲中细胞器a是______,物质①和④分别是______、_____。

(2)若某叶肉细胞c、d、g、h过程都不进行,此时细胞的生理状态对应乙图中的________点。

(3)分析图乙中的两条曲线,温度为25 ℃、光照强度小于2 klx时,采取______________措施有助于提高作物的产量,判断的根据是______________________________。

(4)由图乙可知,若某一天温度为25 ℃,光照强度大于1 klx小于2 klx,光照时间为12小时,则一昼夜后番茄的干重将_________(填“增加”“减少”或“不变”)。

(5)乙图中C点之前限制光合作用强度的主要环境因素是__________________。