人类进入近代以来,各国的孤立状态逐渐被打破,中国与世界日益连为一体,各国之间的经济贸易往来不断扩大、日趋频繁。

阅读下列材料,结合所学知识回答问题。

材料一 “工业革命催化了国际分工,资本以其魔力无穷的巨掌将全世界卷入商品流通的大潮中,使一切国家的生产与消费成为世界性的,过去那种地方和民族的自给自足的闭关自守状态,被各民族的各方面的互相往来和各方面的互相依赖所代替了。”——《共产党宣言》

材料二 1793 年,(英国派遣使臣到中国,提出通商、租地等要求一一引者注) 乾隆皇帝在给英国使臣的敕谕中说:“天朝物产丰盈,无所不有,原不籍外夷货物以通有无”、“天朝尺土,俱为版籍,疆址森然, 即岛屿、沙洲,亦必画界分疆,各有专属。……且天朝亦无此体制,此事尤不便准行”。

一一摘自《粤海关志》

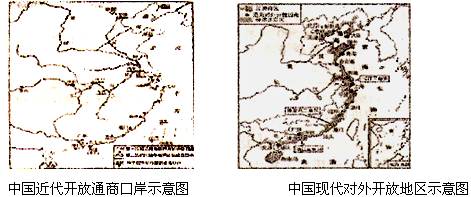

材料三 中国近代开放通商口岸示意图和中国现代对外开放地区示意图

请回答:

(1)根据材料一,从人类历史演进过程看,各国的“生产与消费成为世界性的”开始于何时?(3分) 世界市场最终形成于何时?

(2)简要分析英国提出通商要求的本质意图。

(3) 上图表明中国近代和现代两个时期对外开放格局有何明显的不同 ?

阅读材料,结合所学知识回答问题。

材料一 五千年中华文明成就辉煌,但在一定的条件下,也会成为中国向前发展的包袱。先民修筑了万里长城,抵御了北方游牧民族的侵扰,但也限制了自己的视野和对外交往。先民开凿了大运河,沟通了中国南北,但这对于封建统治者来说,主要是为了加强中央集权,满足了专制者游玩的需要。运河往来最多的是官吏们的游船和运送皇粮的漕船。中国拥有“四大发明”,这固然是中华民族的奇迹和骄傲,但是罗盘针可以导航亦可看风水;火药可以制造喜庆的鞭炮亦可制造杀人的武器。更为关键的似乎是文化的取向,中国有远航,郑和下西洋早在哥伦布诞生之前,但主要的目的不在于开辟国际贸易,对于商品经济的发展和提高生产力没有显而易见的深远的促进作用。

材料二 中国数千年的文明史,古圣贤的道德、教诲、祖宗制度的成法,是古代辉煌的象征,同时也是进取的阻力。立论,言必称三代;著文,开篇子曰诗云;行事,祖宗成法不可更改。因循守旧,不思变革,是我们伟大民族的另一种“色彩”。

——以上材料均摘自《中西对比500年》

请回答:

(1)根据材料一分析中华文明的特征,并再举一个例子加以说明(不能引材料中的史实)。

(2)材料中所提到的火药与罗盘针的发明对欧洲社会的进步、世界文明的发展有何作用?

(3)根据材料二分析说明四大发明没有起到推动中国社会进步的原因。

(4)科学技术在西欧和中国的不同作用说明了什么?

阅读材料,结合所学知识回答问题。

【材料一】仲舒复对曰 :“ ……春秋大一统者,天地之常经,古今之通谊也。今师异道,人异论,百家殊方,指意不同,是以上亡以持一统;法制数变,下不知所守。臣患以为诸不在六艺之科、孔子之术者,皆绝其道,勿使并进。邪辟之说灭息,然后统纪可一,而法度可明,民知所从矣。” 对既毕,天子以仲舒为江都相。

——《汉书•董仲舒传》

【材料二】为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平。

——北宋儒学大家张载

【材料三】2009年10月28日,美国国会众议院通过一项纪念孔子诞辰2560周年的决议案。决议最后一段写道:“众议院向诞生2560周年的孔夫子致敬并认可他哲学、社会和政治思想方面做出的无价贡献”。

——环球侨讯

请回答:

(1)材料一中,“天子以仲舒为江都相”的理由是什么?董仲舒对孔子的学说有哪些发展?

(2)请用史实说明宋明理学家是如何“为往圣继绝学”的?

(3)依据以上三则材料和所学知识,说说为什么儒家思想历经两千多年而不衰落。

材料一这种氛围不可避免地产生了十八世纪占支配地位的观念:科学方法是研究社会活动和自然现象的惟一可行的方法。由于具有自然属性的世界正在被人认识,因此启蒙思想家认为具有社会属性的世界很快也可以用科学的方法去认识,这已成为一种共识。

——[美]罗伯特·E·勒纳《西方文明史》

材料二正像卢梭说的,他是“凭假设和条件的推理”来构成他的学说的。其实,所有启蒙思想家无不如此。但在争取人的权利和尊严的问题上,对广大人民来说,首先是在争取生存的问题上,这种学说和原则却具有一种完全新颖的、扣人心弦的含义,起到了使人们为之奋斗的作用。18世纪还不可能出现经济和社会关系的动态的观点。对社会、政治问题的思考,还只能停留在社会关系的静态的幻象上面。

——王养冲《18世纪法国的启蒙运动》

请回答:

(1)据材料一,分析启蒙运动的起因。结合所学,归纳从文艺复兴到启蒙运动“理性”思想的变化。(6分)

(2)指出材料二关于启蒙运动作用的看法。结合所学知识,试从政治、思想两方面加以说明。(6分)

某思想家说:“我之出而仕也,为天下……为万民,非为一姓也……”明清之际是一个“天崩地解”的时代,“一些最敏锐的心灵”进行了一场痛定思痛的反思,期望为当时的社会找寻某种解决问题的方案。

回答下列问题:

(1)“一些最敏锐的心灵”主要是指哪些思想家?(3分) 他们为什么要进行反思?(3分)

(2)他们思考了哪些重要问题?(9分)

以儒家思想为核心的中国传统文化对东西方世界产生了深远影响。阅读下列材料,回答问题。

材料一臣愚以为诸不在六艺之科孔子之术者,皆绝其道,勿使并进。邪辟之说灭息,然后统纪可一而法度可明,民知所从矣。

——董仲舒

材料二北宋开始,门第已不存在,和尚寺也衰落了,搜罗不到人才。禅宗的新宗教,不啻叫人回头,由真返俗,而进士轻薄,终于担当不了天下大事。在这情形下,须待北宋知识分子再来打开新风气,寻觅新生命。书院讲学,由此酝酿。他们要把和尚寺里的宗教精神,正式转移到现实社会。要把清净寂灭究竟涅槃的最高出世观念,正式转变成修身、齐家、治国、平天下的中国传统人文中心的旧理想。

——钱穆《国史新论》

材料三仲尼虽圣,效之则颦,学之则为步,丑妇之贱态。

——李贽

(1)依据上述材料,归纳儒家思想在中国古代变化的过程。(9分)

(2)根据材料二,指出理学家的理想。(2分)结合所学知识,说明他们为打开“新风气”借鉴的理论。(2分)