只有对经济体制不断调整和创新,才能保持经济发展的活力。阅读材料,回答问题。

材料一 ……1921年3月,俄共(布)第十次代表大会召开,根据列宁的提议通过了实行新经济政策的决议。……当这消息被共产国际的各国代表得知时,有些外国革命者痛惜地哭叹道:“晓得今天是这样,我们错不该参加十月革命了。”还有人吼道:“列宁要把我们带到哪里去?”……西方人士却说:“俄国的这一招,是痛击我们的!”

材料二 《国家工业复兴法》规定了公平竞争法则,要求各工业企业确定生产规模、价格水平和市场分配等。同时规定,工人有权组织起来,可选派代表与雇主进行谈判,签订集体合同;雇主必须遵守最高工时和最低工资限额。……罗斯福新政从一开始就遭到一部分资本家的反对,报纸上连篇咒骂罗斯福是“向富人敲竹杠”,说罗斯福天天都“吃烤百万富翁”。而罗斯福则说:“作为一个国家,我们拒绝了任何彻底的革命计划……我们依靠的是旧民主秩序的新应用。”

材料三

图一:粮票(1955年起发行至1993年停止流通)曾关系到国计民生,虽已退出历史舞台,但仍能昭示那个时期的经济体制特色,颇具史料价值。

图二:新中国第一张股票是1983年7月8日由深圳市宝安县联合投资公司发行的。它打破了“股票是资本主义的专利”的旧观念。此后,上市公司在中国纷纷涌现。

(1) 依据材料一并结合所学知识,谈谈列宁实行的新经济政策为什么当时许多“革命者”不理解?西方人士为什么说“俄国的这一招,是痛击我们的”呢?

(2) 依据材料二,概括罗斯福“吃烤百万富翁”的具体表现。结合所学知识,谈谈罗斯福所说的“旧民主秩序的新应用”指的是什么?

(3) 依据材料三并结合所学知识,概括从图一到图二反映出中国的经济体制发生了怎样的变化?变化的原因是什么?

(4) 从材料二、材料三中,可以看出美国和中国对经济体制调整的侧重点有何不同?

【近代社会的民主思想与实践】阅读下列材料,回答问题。

材料一 第1条权利方面,妇女生是自由的,而且始终是与男人平等的……

第2条任何政治结合的目的都在保存女人和男人的自然的和不可动摇的权利。这些权利就是自由、财产、安全和反抗压迫。

第3条整个主权的本原主要寄托于国民,而国民无非就是男人和女人的联合。

——奥林普·德·古兹《女权宣言》(1790年)

材料二

| 第一条 |

1791年 |

信仰、出版、集会、示威自由 |

| 第十五条 |

1870年 |

所有公民不得由于肤色、种族的区别或曾被强制劳役而受到选举权的限制 |

| 第十九条 |

1920年 |

公民的选举权不因性别而受限 |

| 第二十六条 |

1971年 |

保护18岁以上公民选举 |

——节选自《美国宪法修正案》

(1)依据材料一概括《女权宣言》的核心观点,并结合所学知识分析《女权宣言》的理论和现实依据。

(2)依据材料二,指出美国宪法修正案的主要内容及其实质。

【历史上重大改革回眸】

材料一戊戌变法是在甲午战后朝野上下求变思潮推动下发生的自上而下的社会变革,涉及到政治、经济、军事、文化、思想、教育、新闻及社会生活各个领域,实际上是19世纪60年代开始的中国近代化的继续和发展,是这一历史进程的重要环节。

—— 郭汉民《放开眼界看“戊戌”》

材料二我认为今后对维新派与维新运动的深入研究,应充分吸取以往的经验教训,进一步解放思想,打开思路,特别是要坚持正确的评价标准。对于包括维新派与维新运动在内的一切历史事件与人物,既要弄清楚其起因和思想动机,又绝不能止步于此,而应深入、具体地考察其在社会实践中所产生的效果。而且,对于社会效果的考察,也应当着重在当时社会政治、经济、文化的具体发展变化上,而不是笼统、抽象地谈论所谓的“斗争精神”云云。—— 赵春晨《坚持实践第一,重在社会效果的评价标准》

(1)阅读材料一并结合所学知识,谈谈你对“戊戌变法……是19世纪60年代开始的中国近代化的继续和发展”这一观点的理解。

(2)阅读材料二指出作者关于维新变法的评价标准,并结合史实予以论证。

(12分)历史分期是通过划分历史时期研究史学的一种方法,旨在揭示不同历史时期或阶段之间的质的差别,从中发现历史发展的特点及规律。阅读材料,结合所学知识回答问题:

关于中国近代史和中国现代史的分期,是确定中国近代史学科对象的重要问题。新中国成立以后,胡绳发表文章将其限定在1840~1919年之间。此后,中国史学界出现了中国近代史和中国现代史的明确分界,分界线就是1919年发生的五四运动。但范文澜等学者提出,按照社会性质,中国近代史应该包含1840~1949年的整个时期。

——张海鹏《中国近代史和中国现代史分期应以1949年为界》

(1)如果以“五四运动”为中国近代史和现代史的分界线,试析其划分的依据。 如果以1949年新中国成立为中国近代史和现代史的分界线,这两个历史时期的中国社会性质有何“质的差别”?

(2)有部分学者主张把1911年的辛亥革命作为中国近代史和现代史的分界线,简要分析其原因。

历史叙述、历史解释和历史评价是历史学习能力的重要组成部分。阅读材料,回答问题。

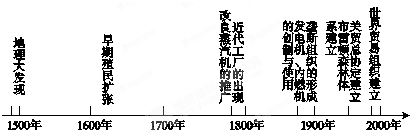

材料一

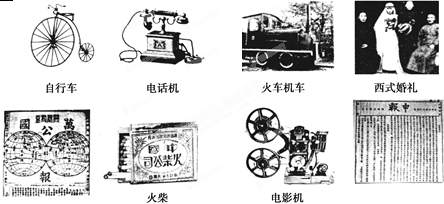

材料二

材料三 将零散而混乱的过去信息整理成有条理的历史知识是历史解释的基本任务;探讨因果是历史解释的重要形式。

——据李剑鸣《历史学家的修养和技艺》

材料四全球化经历了3个伟大的时代:“全球化1.0”主要是国家间融合和全球化,开始于1492年发现“新大陆”之时,持续到1800年前后,是劳动力推动着这一阶段的全球化进程。这期间,世界从大变为中等。“全球化2.0”是公司之间的融合,从1800年一直到2000年,各种硬件的发明和革新成为这次全球化的主要推动力——从蒸汽船、铁路到电话和计算机的普及……这期间,世界从中等变小。而在“全球化3.0”中,个人成为了主角,肤色或东西方的文化差异不再是合作或竞争的障碍。软件的不断创新,网络的普及,让世界各地包括中国和印度的人们可以通过因特网轻松实现自己的社会分工,世界变平了,从小缩成了微小。

——托马斯·弗里德曼《世界是平的》

(1)经济全球化呈现出“从无序向有序”发展的趋势。根据材料一,结合所学知识叙述这一趋势。(7分)

(2)根据材料三对历史解释的认识,结合所学知识解释材料二所示近代中国新事物的出现。(10分)

(3)结合所学知识评价材料四中“世界变平了”的观点。(要求:对材料观点赞成、反对或另有观点均可,观点明确,史论结合。)

【中外历史人物评说】

材料一蒋梦麟在《苦难与风流》中写道,蔡元培主持北大时,“保守派、维新派和激进派,都同样有机会争一日之短长,背后拖着长辫,心里眷恋帝制的老先生与思想激进的新人物并坐讨论,同席笑谈。”

材料二陈独秀强调,人类“一切苦乐善恶,都为物质界自然法则所支配。”他不仅认为,“西洋除自然科学外没有别种应该入我们东洋的文化”;而且主张,全世界都只应该专门研究科学,因为现在“已经不是空谈哲学的时代了”。

蔡元培说:“现在中国人多不知科学为何物,最先要输入科学思想。”“科学发达以后,一切知识道德问题,皆得由科学证明,与宗教无涉。”理有固然;但科学仍然有自己“所不能解答之问题,如宙之无涯矣,宇之无终始?宇宙最小分子果为何物,宇宙之全体为何状等等。”对这些问题的研究,便需归于哲学。……因之,哲学既以科学为基础,闻时又成科学的归宿。科学不可能代替哲学,二者只能相辅相成。

——《角色•十性:蔡元培与新文化运动》

(1)根据材料一,指出蔡元培主持北京大学时倡导的办学方针及其实质。

(2)根据材料二并结合所学知识,比较陈独秀与蔡元培关于“科学与哲学关系问题”认识的异同。