战国时期各国的变法产生的最主要的社会后果是( )

| A.解放了生产力,促进了社会经济的发展 |

| B.实现了富国强兵,有利于国家走向统一 |

| C.使社会性质发生了根本性的变化 |

| D.出现了新的阶级关系 |

每一时期的流行语反映了特定时期的历史特征。下列语汇与时代搭配错误的是

| A.“依靠信仰才能得救”——宗教改革 |

| B.“革命是历史的火车头”——工业革命 |

| C.“一切权力归苏维埃”——斯大林经济体制 |

| D.“人非工具”——启蒙运动 |

1911年,伦敦居民约翰可以打电话订购世界上任何产品,也可以投资到地球任何角落的自然资源开发和新的冒险事业中。这一现象的最终形成在根本上得益于

| A.两次工业革命的推动 | B.资本主义世界体系初步形成 |

| C.经济全球化 | D.交通通讯技术的不断进步 |

下图是我国一种经济形态的发展曲线图,下列关于这种经济形态的说法不正确的是

| A.它是一种进步的经济 |

| B.它的发展有力地推动了中国的政治民主化 |

| C.它对新中国的经济恢复与发展起了一定的作用 |

| D.它一度成为中国占主导地位的经济 |

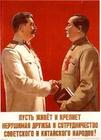

观察下列同新中国外交政策相关的图片,这些图片表明

图1 毛泽东会见斯大林图2 毛泽东会见尼克松图3 邓小平会见戈尔巴乔夫

| A.中国政府始终贯彻同美苏和平共处的政策 |

| B.冷战时期美国和苏联在战略上都需要中国 |

| C.外交政策要根据国际形势的变化不断调整 |

| D.中国政府对外始终奉行不结盟的外交政策 |