阅读材料,回答问题。

经济发展方式转变是继社会制度转型和经济体制转轨之后,决定中国现代化命运的第三次重大抉择。围绕这一主题,同学们分组进行研究。

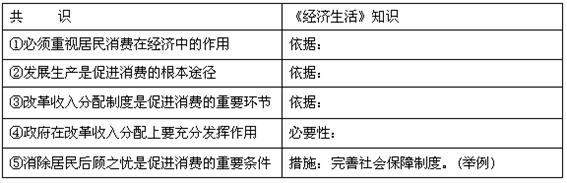

第一组同学研究“更加注重消费对经济增长的拉动作用”。经过研究,大家形成了几点共识。

(1)作为小组发言人,请你运用《经济生活》知识,完成下表格式报告。

材料二 由于多方面原因,消费对经济增长的贡献率一直偏低,消费不足,说到底有三个原因:一是“没钱花”,居民收入及财富分配都存在问题;二是“不敢花”,凡大民生问题,包括教育、住房、医疗、社会保障仍未臻完善,抑制了人们在一般消费支出上的积极性;三是“有钱花不掉”,自己想要的消费品、想要的服务,社会上没有,或者不方便。党的十七届五中全会提出,必须充分挖掘我国内需的巨大潜力,着力破解制约扩大内需的体制机制障碍,建立扩大消费需求的长效机制。

(2)请你结合上述信息,运用经济生活知识,就如何使居民“有钱花”、“敢花钱”、“花掉钱”提出你的建议。

2014年l0月20日至23日,中国共产党第十八届中央委员会第四次全体会议在北京举行。会议审议通过了《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》,明确了全面推进依法治国的指导思想、总目标、基本原则和重大任务,在立法、执法、司法、守法等方面作出了重大部署。

材料一:从党的十五大确立“依法治国”的基本方略,到十六大将“依法治国基本方略得到全面落实”列入全面建设小康社会的重要目标、十七大提出加快建设社会主义法治国家,再到十八大首次强调法治是治国理政的“基本方式”,依法治国理念不断重申,党的十八届四中全会,把建设“法治国家”作为全面推进依法治国的总目标。

材料二:目前,我国的法治建设还存在许多不适应、不符合的问题,主要表现为:有的法律法规未能全面反映客观规律和人民意愿,立法工作中部门化倾向、争权诿责现象较为突出;有法不依、执法不严、违法不究现象比较严重,执法体制权责脱节、多头执法、选择性执法现象、司法不公等仍然存在;部分社会成员尊法信法守法用法、依法维权意识不强,一些国家工作人员特别是领导干部依法办事观念不强、知法犯法、以言代法、以权压法、徇私枉法现象依然存在。

阅读上述材料,运用所学的知识,探究下列问题:

(1)请指出中国共产党关于依法治国的探索和实践体现了哪些认识论道理?

(2)根据《政治生活》的有关知识,结合材料二中的问题,从“法治”的角度谈一谈怎样推动法治国家的建设。

材料一:近年来,我国高度重视社会建设,相继出台了一系列政策措施,如完善城乡社会养老、医疗保险制度,深化分配制度改革促进社会公平、加大反腐力度促进廉政建设,加大对公共权力的制约和监督、维护公民合法权益等,这些措施有力地保证了社会的稳定发展。

材料二:A县县委为促进本县经济健康持续发展,根据经济社会发展规律的要求,座谈、走访和问卷调查,虚心听取群众的建议,提出了“文化兴县”的发展战略,并提交县人大审议通过。同时,要求县政府尽快研究制定文化创意产业发展扶持政策,拓宽融资渠道,尽快搭建服务平台,促进文化创意产业发展。

(1)结合材料一,运用政府的相关知识,分析我国为什么要采取上述措施。

(2)结合材料二,运用有关政党的知识,分析A县县委上述做法的依据。

2014年10月,国务院印发了《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》。

材料一:《意见》指出,发展体育事业和产业是提高中华民族身体素质和健康水平的必然要求,有利于满足人民群众多样化的体育需求、保障和改善民生,有利于扩大内需、培育新的经济增长点、增加就业,推动经济转型升级,有利于弘扬民族精神、增强国家凝聚力和文化竞争力。近年来,我国体育产业快速发展,但总体规模依然不大,活力不强,还存在一些体制机制问题。力争到2025年,体育产业总规模超过5万亿元,成为推动经济社会持续发展的重要力量。

(1)结合材料一,运用相关知识,说明我国大力发展体育产业的经济意义。

材料二:发展体育产业,企业和社会力量唱主角,要发挥市场在配置体育资源上的决定性作用。同时,各级政府要简政放权,取消或下放行政审批权。要做好产业规划,引导企业和社会力量投资体育产业。要加强城乡健身基础的建设、发展体育服务业。

(2)结合材料二,运用“为人民服务的政府”知识,说明发展体育产业,政府应该怎么做。

京剧,曾称平剧,中国五大戏曲剧种之一,腔调以西皮、二黄为主,用胡琴和锣鼓等伴奏,被视为中国国粹。阅读以下材料,回答问题。

材料一:京剧是在北京形成的戏曲剧种之一,至今已有将近二百年的历史。作为中国最大戏曲剧种和国人引以为豪的国粹代表,京剧被列入第一批国家级非物质文化遗产名录,并于2010年获选进入人类非物质文化遗产代表作名录。

材料二:18世纪下半叶,经徽戏、秦腔、汉调的合流并借鉴吸收昆曲、京腔之长而形成了京剧。20世纪初,京剧创作进入辉煌时期并成为新文化运动中的一股重要力量。新中国成立以后,京剧被正式列为国粹,《沙家浜》等剧目是广大人民群众喜闻乐见的表演艺术形式。但是,“文革”后,京剧迅速失去观众。21世纪初,一场保护京剧的运动在全国展开,但是,与受众广泛的流行文化相比,京剧仍主要局限于中老年观众,“小众”现状未根本改变。

材料三:时下盛行一种观点,认为文化遗产的保护,必须要维护其原生态。京剧经过了数代人的传承,根据社会发展变化和大众审美需求,不断地进行了适应性调适、创新、完善乃至重构。京剧的保护不能将其完全“冷冻”起,必须立足于现实生活,以群众需求为出发点,进行“活态”保护。所谓“原生态”应是在今天的历史横断面上认定的“原生态”。

(1)结合材料一,说明弘扬京剧艺术的意义。

(2)有人认为:京剧虽经典但“小众”,与色彩斑斓的流行文化相比,它将逐渐失去市场。请结合材料二谈谈你的看法。

(3)运用“寻觅社会真谛”的相关知识,结合材料三,说明我们应如何对京剧进行“活态保护”。

十八届四中全会提出,全面推进依法治国的总目标是建设中国特色社会主义法治体系,建设社会主义法治国家。

材料一:目前,我国法治建设还存在许多问题,如:有的法律未能全面反映客观规律和人民意愿;有法不依、执法不严、违法不究现象比较严重,执法司法不规范、不文明现象较为突出;部分公民尊法信法守法用法意识不强。

(1)运用政治生活知识谈谈我们应如何解决好材料一中的问题。

材料二:十八届四中全会指出,党的领导是全面推进依法治国、加快建设社会主义法治国家最根本的保证。必须加强和改进党对法治工作的领导,把党的领导贯彻到全面推进依法治国全过程。

(2)运用政治生活知识回答,如何理解“党的领导是全面推进依法治国、加快建设社会主义法治国家最根本的保证”。

材料三:社会主义市场经济本质上是法治经济。必须以保护产权、维护契约、统一市场、公平竞争、有效监管为基本导向,完善社会主义市场经济法律制度。加强对各种所有制经济产权的保护,清理有违公平的法律法规条款;制定和完善法律法规,促进商品和要素自由流动、公平交易、平等使用。

(3)结合材料三,运用经济生活知识说明为什么要完善社会主义市场经济法律制度?