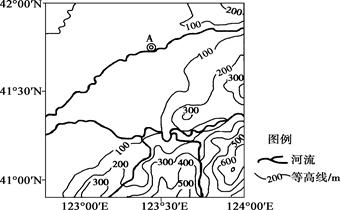

下图中A地年平均降水量734.5毫米,其中夏季降水量占全年的61.4%;1月平均气温-12.0℃,7月平均气温24.6℃。根据下图回答下列各题。

我国某地区略图该地区的气候类型属于( )

| A.亚热带季风气候 | B.温带季风气候 |

| C.温带海洋性气候 | D.温带大陆性气候 |

图示区域容易出现干旱、洪涝灾害的主要自然原因是( )

| A.河流汇水面积大 | B.河流落差大,水土流失严重 |

| C.山区面积广大 | D.降水季节变化和年际变化大 |

下列关于该地区的说法正确的是

A该地区主要的经济作物是小麦 B该地区的河流普遍有冰期

C该地区为大牧场放牧业 D该地广泛发育的土壤是红壤

澳大利亚东侧分布着大片的生物礁——大堡礁。据此回答5~6题。这类岩石按成因来分,属于( )

| A.石灰岩 | B.变质岩 | C.沉积岩 | D.岩浆岩 |

近年来,这些生物礁的缔造者——珊瑚在大量死亡,据研究与大气中二氧化碳浓度及全球气温升高有关,这说明了地理环境具有( )

| A.整体性 | B.地域差异性 | C.独特性 | D.表现复杂性 |

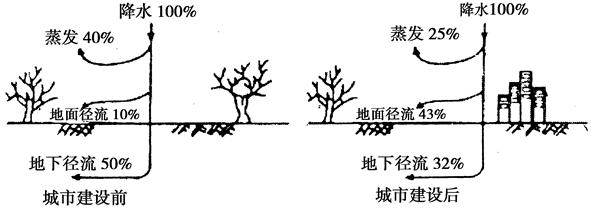

读“城市建设前后水资源状况示意图”,回答3~4题。

引起城市建设后径流变化的原因是()

| A.城市气候异常,导致大气降水显著增加 |

| B.城市化进程与经济发展水平不相适应 |

| C.城市开挖了数条人工河道 |

| D.城市绿化面积减少,道路与建筑用地面积增加 |

该变化不可能导致的后果有 ()

| A.城市河道发生洪水的频率相应减少 |

| B.城市河道中悬浮固体和污染物含量增加 |

| C.城市地表的蒸发、蒸腾数量相对减少 |

| D.城市可利用水资源减少 |

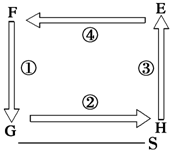

构建模式图,探究地理基本原理、过程、成因及规律,是学习地理的方法之一。读下图回答1~2题。

如果该图为海陆间水循环模式,S线代表地球表面,则()

| A.环节①参与地表淡水资源的补给 | B.环节②是水汽输送 |

| C.环节③表示植物蒸腾作用 | D.人类活动影响最大的是环节④ |

如果该图为世界洋流模式的南半球部分,S线代表纬线,则()

| A.洋流①对沿岸气候有降温、减湿作用 | B.洋流②为西风漂流 |

| C.洋流③对沿岸气候有增温、增湿作用 | D.洋流④表示北赤道暖流 |

导致我国东部平原地区洪涝灾害多发的根本原因是( )

| A.受季风环流控制降水多 |

| B.地势低平,雨季河流排水不畅 |

| C.受台风影响次数多,雨量大 |

| D.受厄尔尼诺现象影响大 |

我国易发生水旱灾害的原因是( )

①降水的季节分配不均,年际变化大

②气候复杂多样

③有多种多样的干湿地区

④台风带来的特大暴雨

| A.①② | B.②③ | C.③④ | D.①④ |