下列词语中,加点的字读音全都正确的一组是( )

| A.梵文(fàn)厢庑(wǔ)混沌(hùn)犯罪未遂(suì) |

| B.潦水(láo)漫溯(sù)压轴(zhòu)爱憎分明(zèng) |

| C.伺机(cì)煴火 (yūn)訾詈(lì) 靡靡之音(mǐ) |

| D.敛裾(jū)蕈菌(xùn)榫头(sǔn) 煊赫一时(xuǎn) |

2.下列各组词语,没有错别字的一项是( )

| A.寂寞凝碧销受婷婷玉立 |

| B.渺茫酣眠丰姿游目聘怀 |

| C.零星缥缈脉脉赏心阅目 |

| D.嘶叫 凋零疏浚疏疏落落 |

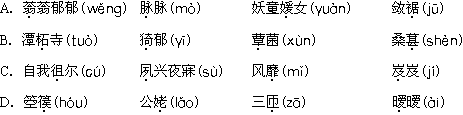

1.下列各组词语中,加点字读音全部都正确的一组是( )

依次填入下面一段文字横线处的语句,衔接最恰当的一组是

中国作为最大的发展中国家,崛起必然遇到新的问题。 , ,,

,, ,也透露了外部世界对中国崛起的疑虑、担忧,甚至敌意。

①近年来围绕汇率、海权、领土、军事、周边关系、意识形态领域争议

②南中国海争议,美越联合海上演习,中日钓鱼岛撞船事件

③日本民间反华情绪抬头,延坪岛炮击带来的频繁且规模升级的军演

④均凸显了中国外交面临的严峻挑战

⑤以及诺贝尔和平奖揭晓引起海外新一轮对中国民主与人权的施压,等等

⑥中国与世界大国及周边国家不断产生摩擦

| A.①④②③⑤⑥ | B.①⑥②③⑤④ |

| C.⑥①⑤②③④ | D.⑥①②④③⑤ |

下列各句中,没有语病的一句是

| A.与早已流行的互联网论坛和博客相比,微博以140字的限制、便捷的转发机制以及对终端设备的简单要求降低了民众表达言论的门槛。 |

| B.面对全球性的金融危机,我国的经济在第三季度还能够保持持续稳步增长,表明我国应对经济危机的调控措施和抗危机的能力不断提高。 |

| C.“新生代农民工”自从被列入政府重点关注的对象之后,各级政府积极行动,将关心新生代农民工成长作为新一年度工作重点。 |

| D.2010年的国产大片《孔子》《赵氏孤儿》等都善于从本土文化土壤中吸纳养分,呈现出本土特色鲜明、原创力充沛、文化厚度不断增加。 |

下列各句中成语使用不正确的一项是:

| A.他平时头脑清楚,今天不知怎么,满嘴不经之谈,大家都觉得纳闷。 |

| B.七尺阔、十二尺深的工房楼下,横七竖八地躺满了十六七个“猪猡”。 |

| C.你自己荐她来,又合伙劫她去,闹得沸反盈天的,大家看了成个什么样子? |

| D.在动物身上,无论从形态结构、生理过程,还是行为方面去分析,尽可能节省能量的例子琳琅满目。 |