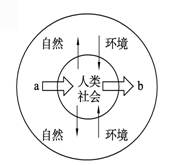

读“人类社会与环境的相关模式图”,图中箭头a表示人类通过生产活动从自然环境中获取物质和能量。箭头b表示人类通过消费活动将废弃物排放到环境中去。据此回答下列各题。

下列各项可以用图中箭头a表示的是

| A.滑坡、泥石流 | B.地震、海啸 |

| C.台风、寒潮 | D.森林资源、矿产资源 |

关于人类与环境关系的叙述,正确的是

| A.只要有箭头b存在,就一定会产生环境问题 |

| B.人类会影响自然环境,自然环境不可能影响到人类 |

| C.如果箭头a、箭头b表示的人类活动力度较大,都可能产生环境问题 |

| D.由图可知,人类与环境是对立的,无法使其协调 |

图3所示地区为我国某区域图,回答问题

黄河上游河段实施梯级开发带来的不利影响是( )

| A.调节水量的季节变化,改善航运条件 |

| B.促进周边有色金属工业的发展 |

| C.下游流量减少,生态环境恶化 |

| D.库区两岸冲刷力明显增强,不利水土保持 |

图中A地区在农业发展中土壤盐碱化问题严重,其产生的主要原因是( )

①纬度较高,冻土发育,含盐水分不易下渗

②气候干旱,降水少,蒸发旺盛

③农业耕种过程中,长期采用大水漫灌的灌溉方式

④地处河谷地区,水流平缓,对土壤侵蚀作用微弱

| A.①② | B.①③ | C.②③ | D.③④ |

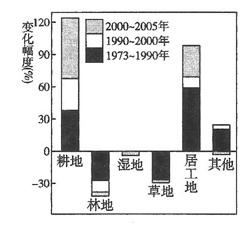

图2是新疆塔里木河干流区土地利用变化过程图,完成问题。 图2

图220世纪70年代以来土地利用类型的变化,推断该地主要的生态问题是 ( )

| A.水土流失 | B.酸雨 | C.物种灭绝 | D.土地荒漠化 |

为了避免该生态环境问题在该地区愈演愈烈,下列做法可取的是()

| A.大面积营造水土保持林 |

| B.加快城市化进程,提高人们的生活水平 |

| C.开劈大型牧场,集中的规模经营 |

| D.推广节水农业,营造农田防护林,促进生态环境良性发展 |

福建省是我国四大林区之一,素有南方“绿色宝库”之称。实时监测全省森林覆盖变化快捷、高效的手段是()

| A.遥感技术 | B.地理信息技术 | C.数字导航技术 | D.全球定位系统 |

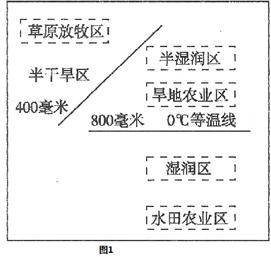

图1为我国部分干湿地区及农业生产区示意图,读图完成问题。

半干旱区与湿润、半湿润区农业类型发展方向不一样,这反映出地理环境影响着区域的( )

| A.经济发展水平 | B.饮食习惯 | C.开发利用发展方向 | D.生活条件 |

以下叙述可以反映我国地理环境差异的是( )。

①从南往北传统民居屋顶坡度逐渐增大

②传统运输方式上南马(马车)北船(船舶)

③粮食生产种类上南稻北麦

④糖料作物种植上南蔗(甘蔗)北菜(甜菜)

| A.①②③ | B.②③④ | C.①③④ | D.①②④ |

2009年12月26日,武广高速铁路首发时速350千米“和谐号”动车组,在广州、长沙、武汉三个省会城市同时开出,仅用3个小时,千里武广间就实现了直达。据此完成问题。为了保持列车高速运行,高速铁路选线时首要考虑的自然因素是()

| A.地形 | B.地质 | C.气候 | D.水文 |

在平原地区,修建高速铁路时多采用高架的方式。主要是为了()

| A.减少噪音扰民 | B.较少占用耕地 |

| C.降低建设成本 | D.保护野生动物 |

我国高速铁路网建成后,下列区段中,民航客运业受冲击最大的是()

| A.武汉―广州 | B.杭州―上海 | C.成都―上海 | D.兰州―北京 |

决定武广高速铁路建设的主要因素是( )

①地形因素②矿产资源因素③经济因素④技术因素

| A.①② | B.②③ | C.③④ | D.①③ |