阅读下面的文字

《诗经》原来是诗,不是"经",这在咱们今天是很准确的。但在封建社会里,诗三百篇却被尊为"经",统治阶级拿它来做封建教化的工具。

从西周初期到春秋 中叶,诗三百篇是一种配乐演唱的乐歌。这些乐歌一方面用于祭祀、宴会和各种典礼,当作仪式的一部分或娱乐宾主的节目。另一方面则用于政治、外交及其他社会生活,当作表情达意的工具,其作用和平常的语言差不多,当然它更加曲折动人。例如周代有一种"献诗陈志"的做法,当一些人看到国

中叶,诗三百篇是一种配乐演唱的乐歌。这些乐歌一方面用于祭祀、宴会和各种典礼,当作仪式的一部分或娱乐宾主的节目。另一方面则用于政治、外交及其他社会生活,当作表情达意的工具,其作用和平常的语言差不多,当然它更加曲折动人。例如周代有一种"献诗陈志"的做法,当一些人看到国 君或者同僚做了什么好事或坏事,就做一首诗献给他们,达到颂美或者讽谏的目的。还有人由于个人遭受冤屈或不幸,也往往通过诗来发泄和申诉。应该说明,"献诗陈志"是要通过乐工的演唱来献给君上或同僚的,所以卿士"献诗"总和"簪献曲"或者"瞍赋"、"矇诵"并提。

君或者同僚做了什么好事或坏事,就做一首诗献给他们,达到颂美或者讽谏的目的。还有人由于个人遭受冤屈或不幸,也往往通过诗来发泄和申诉。应该说明,"献诗陈志"是要通过乐工的演唱来献给君上或同僚的,所以卿士"献诗"总和"簪献曲"或者"瞍赋"、"矇诵"并提。

在人民群众的生活里,诗歌也常用于表情达意,例如《诗经·邶风·新台》和《诗经·秦风·黄鸟》等,都是针对具体的现实问题而发的。古代史传中还有一些不在三百篇之内的"徒歌",例如《左传·宣公二年》记载宋国将军华元被郑国人提了去,后来逃回来,人民讥笑这位败军之将,做了一个歌儿对他唱。这样的歌,从性质上说和"献诗陈志"没有什 么分别。不过士大夫献诗,是特地做了给乐工唱的;庶人的作品则先是在社会上流传,给采访诗歌的人收集去了,才配上乐曲,达到统治阶级的耳中。

么分别。不过士大夫献诗,是特地做了给乐工唱的;庶人的作品则先是在社会上流传,给采访诗歌的人收集去了,才配上乐曲,达到统治阶级的耳中。

在外交宴会等场合,宾主各方往往通过"赋诗"来表达愿望和态度。"赋诗"时点出现成的诗篇,叫乐工们演唱,通过诗歌的问答,了解彼此的立场,这就叫"赋诗言志"。这种"赋诗"往往不管原作本身的内容和意义,仅仅是把赋诗者的观 点和愿望寄托在诗中某几句之上,来作比喻和暗示,所以是一种典型的断章取义。《左传·襄公二十六年》记晋侯为了卫国一个叛臣的缘故,把卫侯羁押起来,齐侯和郑伯到晋国去说情,郑国的子晨就赋《诗经·郑风·将仲子》一诗。《将仲子》本来是一首爱情诗歌,这当中有"人之多言,亦可畏也"的话,是说女的爱着男的,又怕旁人说闲话;子晨却借用来说,晋侯纵然有理由,但"人言可畏",别人看来总是为了一个叛臣。

点和愿望寄托在诗中某几句之上,来作比喻和暗示,所以是一种典型的断章取义。《左传·襄公二十六年》记晋侯为了卫国一个叛臣的缘故,把卫侯羁押起来,齐侯和郑伯到晋国去说情,郑国的子晨就赋《诗经·郑风·将仲子》一诗。《将仲子》本来是一首爱情诗歌,这当中有"人之多言,亦可畏也"的话,是说女的爱着男的,又怕旁人说闲话;子晨却借用来说,晋侯纵然有理由,但"人言可畏",别人看来总是为了一个叛臣。

三百篇到了孔子的时代,由于新声代替古乐,造成了诗与乐的分家,诗也就由乐歌逐渐变为纯粹的语言艺术了,"赋诗"、"献曲"也不大见到了。诗三百篇在社会上的实际用途缩小了,封建士大夫就逐渐把诗的意义和封建教化的原则联系起来。比如公孙丑问《伐檀》诗中,为什么君子不耕而食?孟子回答道:"国君用了他,就得到安富尊荣;子弟信从他,就学会孝悌忠信。君子不劳而食,还有谁比他功劳更大呢?"封建统治阶级就是这样"以意逆志",最后把诗尊为"经"。直到五四运动以后,这部伟大的诗集才冲开了各种乌烟瘴气,在思想和艺术上放射出夺目的光辉。

(摘编自中华书局"知识丛书"金开诚《诗经》)下列关于原文第一、二两段内容的表述,不正确的一项是 【 】

| A.《诗经》中的作品原来是普通的诗歌,并没有深刻的含意,但是封建统治阶级却把它尊为 经典,用它来做封建教化的工具。 |

| B.在春秋中叶以前,诗三百篇曾经作为一种配乐演唱的乐歌,成为祭祀、宴会和各种典礼 的一部分仪式或娱乐宾主的节目。 |

| C.所谓"献诗陈志",一种情况是指卿士通过贡献诗歌,向国君或同僚陈述自己的心意,以 达到颂美或者讽谏的目的。 |

| D.在古籍记载中,卿士"献诗"经常和"瞽献曲"、"矇诵"等一起出现,是因为卿士做诗以后, |

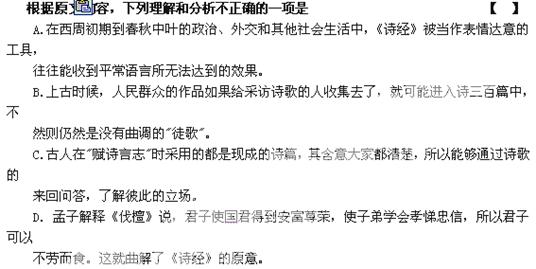

总是通过乐工的演唱来呈献。下列理解和分析,不符合原文意思的一项是 【 】

| A.宋国人民讥笑败军之将华元的诗歌,也是用来作为表情达意的工具,所以从性质上说, 跟卿士的"献诗陈志"没有什么不同。 |

| B.古人在"赋诗言志"时所言的志,往往不为原诗所具有,而是赋诗者采用断章取义的办法, 寄托在诗中某些句子之上的。 |

| C.子展借用《诗经·郑风·将仲子》"人之多言,亦可畏也"一句话,他的意思是叛臣的一面 之词令人担心,请晋侯不要听信。 |

| D.到孔子时代,新音乐逐渐兴起,古乐逐渐失传,由此造成诗与乐分家,《诗经》也就变成 |

纯粹的语言文学作 品,而与音乐无关了。

品,而与音乐无关了。

阅读下面的文字,完成后面的题。

清

刘建超

基德老汉病了,病得不轻。村里人来看望他,说,叫你清风娃回来看看吧!基德老汉轻轻地摇着头,不用了,娃要招呼好多事,忙呐。

村里人从基德老汉屋里出来也连连摇头,这个老倔头,硬说自己的娃在省城做大官呢。都这劲儿了,还嘴硬哩。

“俺清风娃在省城做大官呢”这句话不知被基德老汉唠叨过多少回了。街坊邻居遇到个啥作难的事,这句话就会从基德老汉皱巴巴缺了牙的嘴里轻溜溜地滑出来。谁都知道,基德的娃是在外地,可从没有听说他的娃当啥大官。这个穷乡僻壤的村里,当官的只有一个,就是东街的狗毛在县城啥子公司当科长。村里人都知道狗毛的官大,因为狗毛每次回村都开个铁壳子车,给村里人发长长的带把儿的烟。

基德老汉的话不是没人信过。那年县里化肥脱销,村里人眼瞅着田里的苗施不上肥,急得牙根子上火。基德老汉一句“俺清风娃在省城做大官呢”的话,惹恼了村委主任,老爹,你就别添乱子了,你娃真当的是大官就让他给批点儿化肥来。看看人家狗毛家的地,早上了肥了。基德老汉就背了个包,搭车去了省里,三五天过去还真拉回一车尿素。价钱高了可田不等人。肥用了,闲话也有了。还说娃在省里当啥官呢,连平价化肥都搞不到。基德老汉解释说,俺娃说,尿素上着比化肥好呢。庄稼人不愿意听,庄稼人图的是实惠。

基德老汉每年地里活闲的时候,就背着杂粮去省城娃家里住些天。回村里也给大家带些各种各样的吃食。

村里人就问,你娃清风就不给你带点儿高级烟?基德老汉说,俺娃不吸烟,说吸烟不健康。村里人又问,你娃也不捎点儿好酒?基德老汉说,俺娃也不喝酒。娃媳妇说了,喝酒也不健康。村里人就撇嘴了,那烟酒都不健康,国家卖它做啥?基德老汉也答不上来。

纳着鞋底子的媳妇们就问,城里住得好好的,急着回来做啥?基德老汉说,城里,咱乡下人住不来。上楼下楼都关在个铁壳子里,忽悠得人头晕。地上铺着实木块,油光光的直想打跟头。进屋还要换鞋。七老八十的人喽,娃媳妇还逼着喝酸奶。

年轻人逗趣地说:吹牛吧,你娃清风要是个大官,肯定也坐那铁壳子车。叫你娃开铁壳子车送你回来。

基德老汉再进城还真是坐着铁壳子小车回村的。

基德老汉说,在城里两天就待腻了,对清风娃说俺要回村呢。娃说去打火车票,俺说火车坐着头老晕。娃说那就打汽车票。俺说汽车开不到村里。爹老了,腿脚不利索了呢。你就用你成天坐的那种小车把俺送回去,村里人都惦记着呐。娃没说二话,打个电话就要来车。瞧瞧,排场不?红颜色,娃说吉利。基德老汉脸上堆满了欣慰。

一青年围着车转了一圈,认出了车上印的字,老爹,你坐的是出租车,要花大价钱雇呢。基德老汉说,俺一个子儿也没掏。

那是你娃给掏的呗。问问师傅从省城到咱村得多少钱。

开车师傅伸出手指头比画了个八字。

恁贵,八十块钱?基德老汉瞪圆了眼睛。

八十块钱?哈哈,八十块钱只能摸摸,给了八百我还不愿跑呢,回去得赶夜路呢。

基德老汉张大了嘴巴,像一下子矮了许多,见到大人小孩都低着头,从此不再说娃在省城做大官的话了。

村里遇上了干旱,地里的庄稼都蔫了。村主任急得满嘴起泡。村主任来找基德老汉,老爹,你娃不管当啥官,能不能找找人帮咱村里打几眼井啊?

主任交代的事就是天大的事。基德老汉就进城找清风娃,没待两天就回来了。村主任问,打井的人来了没有?

基德老汉说,清风娃说了,这旱是全省旱,要那啥,统筹解决。村主任说,屁,等到统筹咱全村人都喝西北风了。基德老汉从布袋子里拿出一摞子钱,娃说了,让咱自己先打井干着。这是娃自己的五万块钱。你干不干?

干,全村人砸锅卖铁也得打井抗旱。

基德老汉病了,病得不轻。迷糊中的基德老汉嘴里念叨着:“井……水……”

基德老汉去了。清风娃从省里回了村。第二天村里来了一排溜大车小车,有省里、市里、县上的。村里人这才相信基德老汉的娃真是在省里当大官呢,管着全省人的吃喝拉撒。清风娃挨家挨户感谢乡亲对老爹的照顾,然后带着媳妇女儿在基德老汉的坟前跪了很久很久。

基德老汉的坟前摆放着几个大碗,碗里盛的是刚刚从机井里打出来的清凉凉的水。

(摘自《小说月刊》)

(1)下列对小说有关内容的分析和概括,最恰当的两项是()()

| A.村里人来看望病得不轻的基德老汉,并向老汉提出叫清风娃回来看看,因为大家看到基德老汉的病很严重了。 |

| B.“俺清风娃在省城做大官呢”这话惹恼了村委主任,是因为他怪清风娃没有给乡亲们解决平价的化肥问题。 |

| C.基德老汉每次在城里清风娃家住的时间都不长,主要原因就是基德老汉的生活习惯和城里人的生活不同。 |

| D.基德老汉之所以坐小汽车回来,是因为大家不相信他说的“儿子在城里做大官”的话,想以此来证明他没有吹牛。 |

E.村民们从来没有人相信过基德老汉的话,是清风娃回来给父亲办丧事时才知道基德老汉平时所说的话并没撒谎。

(2)基德老汉是一个怎样的人?请简要概括和分析其性格特点。

(3)小说主要采用了哪些表现手法?其效果如何?请简要分析。

(4)小说为什么要以“清”为标题?请结合全文谈谈你的看法。

阅读下面一段文字,完成后面的题。

围棋与国家

林建超

围棋起源于中国,是黄河文明的产物,其形制弈法等都饱含着文明母体的基因和特征。围棋极可能源自上古时期的结绳而治、河图洛书和周易八卦,因为其形制、内涵与中华文明的源头相符。

围棋的产生和发展,始终与弈者对自然、社会和人生的思考感悟联系在一起。围棋不仅对个人修身养性,而且对民族社会的群体心理产生深刻影响。

围棋是中华五千年文明的象征,民族文化的瑰宝、高度智慧的结晶,这种地位不是任何人封赐的,也不是带有感情色彩的主观结论,而是人们在反复实践和比较中认识到的,是随着社会和文明的进步而不断深化和升华的。

围棋的价值和地位是在与各种掷彩博累活动的比较中确立起来的。最早有文献记载的围棋活动是在春秋时期。从春秋到西汉,社会风气浮躁、趋利,具有运气性和刺激性、宜于赌博的博累棋流行甚广,围棋处于受挤压的位置,但始终保持着顽强的生命力。东汉中期后,社会风气转变,文明程度提高,思想更为自由,人们不满足于掷彩行棋的非公平的竞智斗巧,围棋更加受到人们的喜爱和重视,而曾经盛极一时的博累棋逐步走向衰弱,到唐代时完全消亡了。博累棋消亡的原因从根本上说是他们不符合我们民族的思想特征,不能满足人们精神生活的真正需求,而围棋在与它们的比较中表现出了本质上的优势。

围棋的价值和地位在与传统礼教观念斗争中确立起来的。围棋作为反映和体现人们心灵自由的智力博弈活动,在很长一段时间里,被认为不符合传统伦理观念。后来,人们逐步认识到这些观念都是不对的。从东汉中后期到魏晋时期,人们开始从生命意义上认识围棋的价值,就把围棋作为自觉的艺术追求和精神宣寄的工具,并把它纳入儒士必备的艺技。

围棋的价值和地位是从正反两方面的社会实践对比中确立起来的。人们在围棋活动的实践中逐渐认识到,围棋本身具有娱乐、教育、竞技、交际等功能。弈棋活动的负面作用不能归咎于围棋本身,而是人们自己对“度”的把握不好造成的。随着历史的发展,人们普遍肯定了围棋的功能和价值,确立了围棋在民族文化中的精髓和瑰宝地位。

对围棋,不能神化,也不能矮化。正确认识围棋价值的出发点,应当是“国艺价值观”。所谓“国艺”,就是与国家民族有深厚渊源,上升到国家层面,能够反映民族精神需求的艺术和技能形式。儒家开始只承认“六艺”,即礼、乐、射、御、书、数,其中没有围棋。到魏晋时人们对“艺”有了崭新的认识,突破了儒家历来只重“六艺”的传统,把围棋纳入“艺”的范围,围棋登入“国艺”的殿堂。事实证明,围棋在民族文化中的精髓和瑰宝地位,也只有“国艺”一词才能相配。

(节选自《围棋与国家》,有删改)关于围棋的起源和发展,下列说法正确的一项是()

| A.围棋发源于上古时期的结绳而治、河图洛书和周易八卦,其形制弈法等都饱含着文明母体的基因和特征。 |

| B.围棋起源于中国,是黄河文明的产物,其产生和发展始终与弈者对自然、社会和人生的思考感悟联系在一起。 |

| C.围棋有一个漫长的发展过程,西汉时受社会环境影响而广泛流行,东汉时已深受人们的喜爱和重视。 |

| D.魏晋时人们对“艺”产生了新的看法,儒家对围棋也有了进一步的认识,围棋登入“国艺”的殿堂。 |

对围棋价值和地位的认识,下列表述不正确的一项是()

| A.围棋作为民族文化的瑰宝、高度智慧的结晶,对个人修身养性,对民族社会的群体心理产生深刻影响。 |

| B.围棋的价值和地位是在与掷彩博累活动的比较、传统礼教观念的斗争中,在社会实践的对比中确立起来的。 |

| C.自人们从生命意义上认识围棋的价值,把它作为自觉的艺术追求后,围棋就成为儒士必备的艺技。 |

| D.围棋作为“国艺”,是一种与国家民族有深厚渊源、从国家层面上能够反映民族精神需求的艺术和技能形式。 |

下列理解和分析,符合原文内容的一项是()

| A.围棋的地位不是任何人封赐的,也不是带有感情色彩的主观结论,而是随着人们对其功能和价值认识的深入逐步确定的。 |

| B.围棋因为符合我们民族的思想特征,能够满足人们精神生活的真正需求,在东汉中期就凭借其本质上的优势而盛极一时。 |

| C.人们自己对“度”的把握不好造成了围棋活动的负面作用,其实这些负面作用也与围棋的娱乐、交际等功能性弱点有直接关系。 |

| D.对围棋进行神化和矮化都是不对的,只要把“国艺价值观”作为认识围棋价值的出发点,就能正确认识围棋的“国艺”地位。 |

阅读下面的文字,回答后面各题。

马尔克斯,世界上最不孤独的人

陈众议

马尔克斯走了。然而,只要我们还记得他的名字,就会不断地询问,他留下了什么?他留下的当然是作品,但又不仅仅是作品。

1965年10月的一个周末,幸运女神真正眷顾了马尔克斯。那天是晴日,他和妻子梅塞德斯带着两个年幼的孩子驱车从喧闹的墨西哥城到风景如画的阿卡布尔科过周末。行至半途,马尔克斯突然产生了灵感。他以前所未有的激情对梅塞德斯说:“请给我10个月的时间,我的小说着床了。”说罢,他掉转车头,匆匆赶回墨西哥城,把自己关进了狭小的书房——他的“魔巢”。待他抱着一叠厚厚的书稿出现在众人面前时,时间已经过去了整整18个月。稿子是打印出来的,一式两份。他把两份稿子全都交给了梅塞德斯说:“给你。”

他明显瘦了,而且胡子拉碴,像漂流回来的鲁滨逊。梅塞德斯接过书稿后开了一句玩笑:“是难产。”除此之外,他们就再也说不出别的话来了。其时,梅塞德斯变卖了所能变卖的一切,而且已经债台高筑。为了不影响丈夫写作,她卖掉了汽车和一切值钱的家当,末了东赊西借,咬牙坚持了漫长的18个月。

《百年孤独》上市不足一周后,马尔克斯和梅塞德斯手拉手走在布宜诺斯艾利斯的街头,当他们行至某个街角,忽然听到有人像发现了奇迹似的大声嚷嚷起来:“瞧,他就是《百年孤独》的作者!”书刚上市就被人认出自己,那天,马尔克斯生平第一次真正感受到了成功的喜悦。

第二天清晨,马尔克斯夫妇在一家咖啡馆用早餐。坐在临街的位置上,马尔克斯不经意地朝外面张望,突然,他看到一位家庭妇女的菜篮里居然明晃晃地摆着一本《百年孤独》。他不知如何是好。他指着那人的篮子,半天说不出话来。梅塞德斯顺着他的手指,一眼就看到了那本《百年孤独》。顿时,夫妻俩热泪盈眶。他们明白,《百年孤独》是一本单纯的文学作品,它已经走进人们的日常生活,视为生命。

于是,马尔克斯成了这个世界上最不孤独的人之一,各种文化出版机构争相邀请。只有到了这时他才真正懂得:做个凡人是多么幸福!从此往后,他的一举一动都在人们的关注之下,他将不得安宁。他每天要接待来自世界各地的记者和出版商,甚至还有好心的读者。他们怀着各自的目的,毫不客气地侵占他的时间,把他变成了歌星一样的公众人物。有人甚至寄给他求爱信,弄得他哭笑不得。

这样的情况在他1982年获得诺贝尔奖之后又一次达到高潮。面对各色不速之客,马尔克斯不得不“退避三舍”。1983年初至1985年中,他离群索居,在卡塔赫纳一个面向大海的书房里,按照自己惯常的时间表工作:从周一到周六,从早晨8点到下午3点。如果因为某一难以推诿的事由而被迫中断当天的工作或者由于某种意想不到的原因而“卡了壳”,他总设法在第二天予以弥补。

马尔克斯从文60余年,屈指算来,大约有十几部长篇小说、数十篇中短篇小说和各色脚本、随笔、评论及新闻稿若干。这么一个作家,从地球的另一端旋风般进入中国,不仅风靡一时,而且落地生根。这不可谓不魔幻。但这是有历史原因的。首先,上世纪80年代,冷战尚未结束,东西方两大阵营和全世界对以对马尔克斯为代表的拉美作家的评价都非常高,甚至超乎寻常地高度一致。这客观上对他进入中国起到了推动的作用。其次,拉美作家的成功对中国作家无疑既是鼓励,也是鞭策。再次,他的作品确实不同凡响。中国受马尔克斯和拉美魔幻现实主义影响的作家何止莫言、阎连科或阿来、陈忠实,其中尤以“寻根派”为甚。莫言获得诺奖前不久说,终于读完了《百年孤独》,“当初生怕读完了它,自己就不会写小说了”。

20世纪80年代,中国读者对马尔克斯没有理解得那么深,他们更关注他作品的形式,比如结构、技巧。直到90年代,人们才开始注意到拉美文学更为本质和深层次的精神诉求:《百年孤独》及其所代表的拉美文学在借鉴西方现代文学形式技巧的同时,并没有放弃民族大道;没有放弃替一个民族,甚至整个美洲大陆代言的责任感、使命感。这种使命感触动了中国作家。以莫言为例,他的中后期作品主要写本土内容,将注意力转向本土资源,甚至来源于童年时期听过的神怪故事。这并非简单模仿,用莫言的话说,他是在跟马尔克斯搏斗,这种搏斗既为摆脱其影响,也为寻找属于自己的主题——替民族发声、替民族治病、承担国家道义的雄心壮志。

(有删改)

相关链接:

加夫列尔·加西亚·马尔克斯(1927.3.6-2014.4.17),哥伦比亚作家、记者和社会活动家,拉丁美洲魔幻现实主义文学的代表人物,20世纪最有影响力的作家之一,1982年诺贝尔文学奖得主。作为一个天才的、赢得广泛赞誉的小说家,加西亚·马尔克斯将现实主义与幻想结合起来,创造了一部风云变幻的哥伦比亚和整个南美大陆的神话般的历史。代表作有《百年孤独》(1967年)《霍乱时期的爱情》(1985年)。

(1)下列对材料有关内容的分析和概括,最恰当的两项是

| A.马尔克斯原计划10个月创作完成《百年孤独》,实际用了18个月,因为多出了8个月,造成梅塞德斯卖掉了汽车和一切值钱的家当,债台高筑。 |

| B.看到一位家庭妇女的菜篮里摆着一本《百年孤独》。马尔克斯夫妻俩都很激动,他们意识到《百年孤独》已经成为人们日常生活的一部分。 |

| C.1982年获得诺贝尔文学奖后,马尔克斯声名鹊起,门庭若市,为躲避各色不怀好意的拜访者,他不得不离群索居,寻找安宁。 |

| D.中国读者对马尔克斯作品的理解也经历了一个由浅到深的过程,他们开始的时候只是关注他作品的形式,后来才慢慢注意到他作品中的精神诉求。 |

E.作为被全世界认可的拉丁美洲魔幻现实主义文学代表人物的马尔克斯以一部《百年孤独》而举世闻名,获得诺贝文学奖后,他又创作了《霍乱时期的爱情》,这显示其创作生命依旧旺盛。

(2)马尔克斯成功的原因有哪些?请结合材料简要分析。

(3)文章为什么花大量笔墨叙述《百年孤独》诞生的故事?请结合材料简要分析。

(4)为什么说马尔克斯“留下的当然是作品,但又不仅仅是作品”?请结合材料,谈谈你的看法。

文学类文本阅读

我的世界下雪了

迟子建

①我之所以喜欢回到故乡,就是因为在这里,我的眼睛、心灵与双足都有理想的漫步之处。从我的居室到达我所描述的风景点,只需三五分钟。我通常选择黄昏的时候去散步。去的时候是由北向南,或走堤坝,或沿着河岸行走。比之堤坝,我更喜欢沿着河岸漫步,我喜欢河水中那漫卷的夕照。夕阳最美的落脚点,就是河面了。进了水中的夕阳比夕阳本身还要辉煌。当然,水中还有山峦和河柳的投影。让人觉得水面就是一幅画,点染着画面的,有夕阳、树木、云朵和微风。我爱看这样的画面,所以如果没有微风相助,水面波澜不兴的话,我会弯腰捡起几颗鹅卵石,投向河面,这时水中的画就会骤然发生改变,我会坐在河滩上,安安静静地看上一刻。

②无论冬夏,如果月色撩人,我会关掉卧室的灯,将窗帘拉开,躺在床上赏月。月光透过窗棂漫进屋子,将床照得泛出暖融融的白光,沐浴着月光的我就有在云中漫步的曼妙的感觉。在刚刚过去的中秋节里,我就是躺在床上赏月的。那天浓云密布,白天的时候,先是落了一些冷冷的雨,午后开始,初冬的第一场小雪悄然降临了。看着雪花如蝴蝶一样在空中飞舞,我以为晚上的月亮一定是不得见了。然而到了七时许,月亮忽然在东方的云层中露出几道亮光,似乎在为它午夜的隆重出场做着昭示。八点多,云层薄了,在云中滚来滚去的月亮会在刹那间一露真容。九点多,由西南而飞向东北方向的庞大云层就像百万大军一样越过银河,绝大部分消失了踪影,月亮完满地现身了。也许是经过了白天雨与雪的洗礼,它明净清澈极了。我躺在床上,看着它,沐浴着它那丝绸一样的光芒,感觉好时光在轻轻敲着我的额头,心里有一种极其温存和幸福的感觉。午夜时分,云彩全然不见了,走到中天的明月就像掉入了一池湖水中,那天空竟比白日的晴空看上去还要碧蓝。这样一轮经历了风雨和霜雪的中秋月,实在是难得一遇。看过了这样一轮月亮,那个夜晚的梦中就都是光明了。

③我还记得2002年正月初二的那一天,我和爱人应邀到城西的弟弟家去吃饭,我们没有乘车从城里走,而是上了堤坝,绕着小城趟行而去。那天下着雪,落雪的天气通常是比较温暖的,好像雪花用它柔弱的身体抵挡了寒流。堤坝上一个行人都没有,只有我们俩,手挽着手,踏着雪无言地走着。山峦在雪中看上去模模糊糊的,而堤坝下的河流,也已隐遁了踪迹,被厚厚的冰雪覆盖了。河岸的柳树和青杨,在飞雪中看上去影影绰绰的,天与地显得是如此的苍茫,又如此的亲切。走着走着,我忽然落下了眼泪,明明知道过年落泪是不吉祥的,可我不能自持,那种无与伦比的美好滋生了我的伤感情绪。三个月后,爱人别我而去,那年的冬天再回到故乡时,走在白雪茫茫的堤坝上的,就只是我一人了。那时我恍然明白,那天我为何会流泪,因为天与地都在暗示我,那美好的情感将别你而去,你将被这亘古的苍凉永远环绕着!

④所幸青山和流水仍在,河柳与青杨仍在,明月也仍在,我的目光和心灵都有可栖息的地方,我的笔也有最动情的触点。

⑤几天前的一个夜晚,我做了一个有关大雪的梦。我独自来到了一个白雪纷飞的地方,到处是房屋,但道路上一个行人也看不见。有的只是空中漫卷的雪花。雪花拍打我的脸,那么的凉爽,那么的滋润,那么的亲切。梦醒之时,窗外正是沉沉暗夜,我回忆起一年之中,不论什么季节,我都要做关于雪花的梦,哪怕窗外是一派鸟语花香。看来环绕着我的,注定是一个清凉而又忧伤、浪漫而又寒冷的世界。我心有所动,迫切地想在白纸上写下一行字。我伸手去开床头的灯,没有打亮它,想必夜晚时停电了;我便打开手机,借着它微弱的光亮,抓过一支笔,在一张打字纸上把那句最能表达我思想和情感的话写了出来,然后又回到床上,继续我的梦。

⑥那句话是:我的世界下雪了。

⑦是的,我的世界下雪了……

(有删节)

(1)下列对这篇散文有关内容的分析和概括,不正确的两项是

| A.全篇叙写了有关故乡的山水风情和生活片断,字里行间表现了对故土和亲人的无限眷念之情,情感热烈奔放,感人至深。 |

| B.第①段描写故乡淳朴清新、赏心悦目的自然风光,表达了作者对家乡、对自然、对生活的热爱,也让我们感受到作家敞开的胸怀和清澈的灵魂。 |

| C.第⑤段写了自己的梦境,并指出“不论什么季节,我都要做关于雪花的梦”,是因为作者从小就对雪花有一种特殊的的喜爱,这表现了作者深深的乡恋情结。 |

| D.第⑤段“看来环绕我的,注定是一个清凉而又忧伤、浪漫而又寒冷的世界",既是作家对生活的深叹,也是作家对生命的自省。 |

E.结尾用反复的修辞手法,既照应了题目,突出了主题,又显得情韵深厚,言有尽而意无穷。

(2)从全文看,文章首句有什么作用?并具体说说作者为什么喜欢回到故乡?,

(3)本文的语言有什么特点?试结合第②段和第③段简要分析。

(4)有人认为,这篇文章流露出作者的消极和悲观情绪,你的看法如何?请结合全文内容进行探究。(8分,不少于80字)

阅读下面的文字,完成后面各题。

很多人说:什么是意境?意境就是“情”“景”交融。其实这种解释应该是从近代开始的。王国维在《人间词话》中所使用的“意境”或“境界”,他的解释就是情景交融。但是在中国传统美学中,情景交融所规定的是“意象”,而不是“意境”。中国传统美学认为艺术的本体就是意象,任何艺术作品都要创造意象,都应该情景交融,而意境则不是任何艺术作品都具有的。意境除了有意象的一般规定性之外,还有自己的特殊规定性,意境的内涵大于意象,意境的外延小于意象。那么意境的特殊规定性是什么呢?唐代刘禹锡有句话:“境生于象外。”“境”是对于在时间和空间上有限的“象”的突破,只有这种象外之“境”才能体现作为宇宙的本体和生命的“道”。

从审美活动的角度看,所谓“意境”,就是超越具体的有限的物象、事件、场景,进入无限的时间和空间,从而对整个人生、历史、宇宙获得一种哲理性的感受和领悟。西方古代艺术家,他们给自己提出的任务是要再现一个具体的物象,所以他们,比如古希腊雕塑家追求“美”,就把人体刻画得非常逼真、非常完美。而中国艺术家不是局限于刻画单个的人体或物体,把这个有限的对象刻画得很逼真、很完美。相反,他们追求一种“象外之象”、“景外之景”。中国园林艺术在审美上的最大特点也是有意境。中国古典园林中的楼、台、亭、阁,它们的审美价值主要不在于这些建筑本身,而是如同王羲之《兰亭集序》所说,在于可使人“仰观宇宙之大,俯察品类之盛。

我们生活的世界是一个有意味的世界。陶渊明有两句诗说得好:“此中有真意,欲辩已忘言。”艺术就是要去寻找、发现、体验生活中的这种意味。有意境的作品和一般的艺术作品在这一点的区别,就在于它不仅揭示了生活中某一个具体事物或具体事件的意味,而且超越了具体的事物和事件,从一个角度揭示了整个人生的意味。所以,不是任何艺术作品都有意境,也不是任何好的艺术作品都有深远的意境。清代王夫之就比较过杜甫的诗和王维的诗。他认为杜甫诗的特点是:“即物深致,无细不章”,有人写诗就是怕写不逼真,杜甫则太逼真了。而王维诗则能取之象外,所以他说杜甫是“工”,王维是“妙”。

中国艺术的这种意境,它给人的美感,实际上包含了一种人生感、历史感。康德曾经说过,有一种美的东西,人们接触到它的时候,往往感到一种惆怅。意境就是如此,这是一种最高的美感。当然这不等于说西方艺术没有意境,西方艺术中也有这样的作品,例如俄罗斯民歌《伏尔加船夫曲》,它不仅唱出了俄罗斯民族的苦难,而且唱出了人类共同的苦难,所以它引起了全世界听众的共鸣。

(摘编自叶朗《说意镜》)下列关于“意境”和“意象”的表述,不符合原文意思的一项是

| A.王国维在《人间词话》中把“意境”的内涵解释为“情景交融”,可见从近代开始人们就把“意境”和“意象”混为一谈了。 |

| B.中国传统美学认为艺术的本体就是意象,所有艺术作品都要情景交融,创造意象,因而并不是任何艺术作品都能够具有意境的。 |

| C.所谓“意境的外延小于意象”,意味着有意境的艺术作品跟有意象的艺术作品比较起来,在数量上总是处于劣势。 |

| D.“道”是宇宙的本体和生命。意象在时间和空间上都有十分有限,而意境是对有限的意象的突破,所以意境能够体现“道”。 |

下列理解,不符合原文意思的一项是

| A.西方古代艺术家的旨趣是要在作品中重现世界上的具体物象,所以古希腊雕塑家认为把人体刻画得极其逼真、十分漂亮才是美。 |

| B.中国古代艺术和西方古代艺术不同,中国艺术家要突破有限的对象,在“象外之象”、“景外之景”的意境中,抒发他们一种哲理性的感受和领悟。 |

| C.陶渊明的两句诗“此中有真意,欲辨已忘言”,表明他已经认识到身处一个有意味的世界,并且正处在辨析、体验这种意味之中。 |

| D.俄罗斯民歌《伏尔加船夫曲》之所以能够引起全世界听众的共鸣,是因为它唱出了人们对于社会和人生的深刻体验和感受。 |

根据原文内容,下列推断不正确的一项是

| A.中国园林的审美价值,在于让人通过它们感受到更大空间的美,所以游览者往往能够产生一种对于整个人生或历史的感受和领悟。 |

| B.从有意境的作品和一般的艺术作品有区别这一点来看,生活中的具体事物或具体事件往往有两种意味,而其中涉及整个人生的意味才是最美的。 |

| C.王夫之说杜甫是“工”王维是 “妙”,他显然是根据中国传统美学来评价杜甫和王维的,如果让西方艺术家来评判,结论可能恰恰相反。 |

| D.康德所说的“一种惆怅”,表明他作为西方人也感觉到了一种与意象有很大不同的“美的东西”。这种东西其实就是中国人所说的“意境”。 |