在我国古代,“社稷”是国家的代称。其中“社”指土地之神,“稷”指主管五

谷之神。关于国家的这种理解,反映了我国古代

| A.非常重视祭祀 | B.以农业为立国之本 |

| C.农业与土地的关系 | D.小农经济的突出特点 |

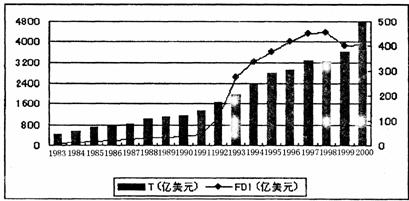

下图是1983-2000的年我国进出口贸易总额(T)和外商直接投资额(FDI)混和直方图和折线图。学生尝试着对该图反映的现象进行原因分析,其中正确的有

①十一届三中全会以经济建设为中心的决策,标志着社会主义现代化建设新时期的到来

②对内进行改革,逐渐建立社会主义市场经济体制

③邓小平南方谈话加快了改革开放的步伐

④在上海成功举办亚太经合组织第九次领导人非正式会议

⑤成功加入世界贸易组织

| A.①②③④⑤ | B.①②③④ | C.①②③ | D.④⑤ |

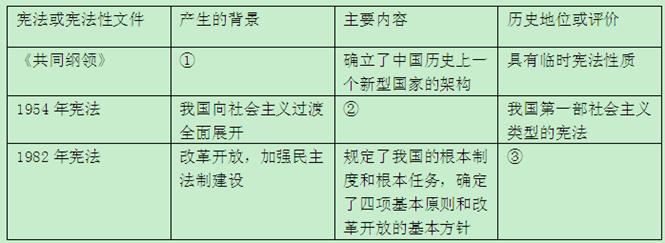

“比较”是历史学习和研究一种重要方法。穿越时空,轻拂史尘,我们不难发现我国历史上三大宪法或宪法性文件的巨大差异。下列选项中,对应正确的是

| A.①人民解放战争胜利发展 ②确立人民代表大会为最高权力机关 ③社会主义法律框架体系形成 |

| B.①人民共和国成立后 ②确立我国为新民主主义的国家性质 ⑤社会主义法律框架体系形成 |

| C.①人民解放战争胜利发展 ②确立人民代表大会为最高权力机关 ⑧新时期治国安邦的总章程 |

| D.①三大战役取得胜利 ②确立我国为新民主主义的国家性质 ③新时期治国安邦的总章程 |

易中天在《艰难的一跃》中说,这部宪法的出现究竟是人性与自由的胜利,还是利益力量左右的结果?这是一个需要回答、却又不必认真计较答案的问题。因为在很多人看来,这部宪法也许是政治家充满智慧而体面的“合谋”,也许是人性中自私自利的彻底释放,也许是以上诸种情况的结合。“这部宪法”是指

| A.《权利法案》 | B.《邦联条例》 |

| C.《1787年宪法》 | D.《德意志帝国宪法》 |

在中国史中会经常避到“近代化”一词。百度词条对此解释:近代化就是指资本主义化。它包括:政治上的民主化、法制化,经济上的工业化、商品化,思想上的理性化、科学化。下列观点与近代化理念背道而驰的有

①立国之道,尚礼义不尚权谋,根本之图在人心,不在技艺

②男练义和团,女练红灯照。坎倒电线杆,扒了火车道

③今为机器之世,多机器则强,少机器则弱

④立宪政体,取决公论;上下议院,实为行政之本

⑤我们现在认定只有这两位先生,可救治中国政治上、道德上、学术上的一切黑暗

| A.② | B.①② | C.①③④ | D.①②③⑤ |

创刊于1872年的《申报》有这样一则报道:“妇人女子原宜深藏闺阁,不令轻见男子之面……乃上海地方妇女之蹀躞街头者不知凡几,途间或遇相识之人,欢然道故,寒暄笑语,视为固然。若行所无事者,甚至茶轩酒肆,杯酒谈心,握手无罚,……日甚一日,莫能禁止。”该报道反映的正确历史信息是

| A.妇女解放思潮悄然兴起 |

| B.上海社会风气已彻底改变 |

| C.当时异性之间握手、谈心己成为社交场合的常见礼节 |

| D.当时男女青年深受新文化运动的影响 |