古今中外历史上,民生问题都备受关注。阅读下列材料。

材料一:春秋战国时期面对划时代的社会变革,许多思想家从不同的阶层或阶级立场出发,提出了一系列社会主张,如孔子的“德政”思想、孟子的“民贵君轻”思想、墨子的“兼爱、非攻”思想等。

材料二:“建设之首要在民生。故对于全国人民之食、衣、住、行四大需要,政府当与人民协力,共谋农业发展,以足民食;共谋制造之发展,以欲民衣;建筑大计划之各式屋舍;修治道路、运河,以利民行……土地之岁收,地价之增益,公地之生产,山林川泽之息,矿产水利之利,皆为地方政府之所有,而用以经营地方人民之事业,及育幼、养老、济贫、救灾、医病与夫种种公共之需。

——1924年孙中山《建国纲领》

材料三:随着农村生产的恢复和发展,贫富差距开始拉大,土地集中和雇工现象开始出现,阶级关系发生了新的变化。由于地主阶级长期残酷剥削压迫,中国个体农民处于极端贫困之中,家底薄弱,缺乏发展生产的物质条件,遇到天灾人祸更是难以维持,因此他们要求实行各种形式的生产互助合作。

——《国史通鉴》

材料四:新政挽救资本主义的计划,还有两方面值得注意。首先是1933年6月建立的房主贷款公司。在这个机构存在的三年之中,它向100万以上的房主贷款30多亿美元。其次,为刺激近于停工的房屋建筑业,国会于1934年6月建立联邦住房管理局,发放建筑新房和修理房屋的抵押贷款。运用长期低息贷款,联邦住房管理局对恢复私营住房建筑业起了巨大作用。在1934年至1940年之间,它发放修理住房贷款合计⒐45亿美元,发放建筑新房贷款合计23亿美元。

——摘自(美)阿瑟·林克等《1900年以来的美国史》

请回答:

(1)材料一所述思想家的观点有何突出的共同点?结合所学知识分析这种共同点产生的社会根源。

(2)根据材料二,指出孙中山对民生问题提出怎样的主张?他的主张对当时中国革命有何影响?

(3)材料三反映了什么问题?为解决这些问题党和政府采取了怎样的措施?

(4)根据材料四并结合所学知识,指出房主贷款和联邦住房管理局在缓解危机中所发挥的作用。

(5)综合上述材料,谈谈你对民生问题的认识。

阅读下列材料:

材料一 1762年,约翰.威尔克斯开始发行《苏格兰人》报,其中第45期刊出一篇文章,激烈谴责政府的对外政策,并对乔治三世本人进行攻击……这是乔治三世大为光火,就授意政府将其逮捕。威尔克斯本是议员,享有特权不受逮捕,但乔治三世指使下院通过决议,剥夺他的议员资格。……各阶层人们开始支持威尔克斯,“威尔克斯与自由”成了当时流行的口号。 ——钱乘旦、陈晓律《英国文化模式溯源》

材料二 1781年英军在约克敦的投降造成巨大的冲击波,国内舆论纷纷指责政府,指责乔治的个人干预造成了北美的巨大失策。

1782年,诺思(首相)顶不住美国革命胜利的冲击波而宣布辞职,乔治三世的个人统治实际上寿终正寝。……一个企图恢复个人权力的国王在议会已取得主导地位的时代想抗拒历史发展的潮流,终于造成国家的伤害、个人的悲剧。

——钱乘旦、许洁明《英国通史》

材料三正是美国的爱国者感染了英国的激进分子提出了更为民主的选举权口号,激励他们为提高英国普遍被统治者的政治影响而奋斗。他们还为英国的改革分子展示了组织政治运动的方式以及如何在不引起太多内乱的前提下达到改革的目标。

——[英]H.T.迪金森《美国革命对英国的影响》

请回答:

(1)据材料一、二,指出英国政坛出现危机的具体原因及政治根源。(4分)

(2)据材料三,英国激进分子所面临的政治使命是什么?由此,19世纪30年代前期兴起的政治运动是什么?这一运动有何积极影响?

在几千年的文明史上,社会政治制度经历了不断演变的过程。在世界不同的地区,由于不同的自然环境、生产方式,不同的民族和文化传统等因素,体现出复杂多样的特点。

材料一在雅典,几乎所有的国家机构都对全体公民开放,最高权力机关公民大会由全体公民组成,决定雅典的大政方针……议事会由500人组成,为行政权力而划分为10个主席团,轮流当职,但每个主席团仍有50人之多……

----------《走进古希腊文明》

材料二明清故宫建于北京城的中央,以南北为中轴线,座北朝南,充分体现了皇权至上的封建统治思想,故宫城外是皇城,皇城外又有北京城,城城包围,显示了森严的等级制度。历史上,故宫因火灾和其它原因曾多次重建,但基本格局没有改变,整个皇宫建筑分为前朝和后廷两部分……界限分明,不可随便逾越,体现了中国古代传统的等级分明、内外有别的伦理观念。 ---------世界遗产目录(中国篇)

材料三代议制最早在英国产生,以后被欧美和世界上许多国家效法。

代议制

英国美国法国德国

君主立宪制总统共和制议会共和制君主立宪制

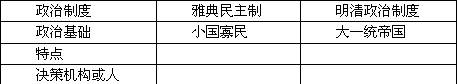

请回答:(1)依据材料一、材料二填写表格

(2)依据材料三并结合所学知识回答:英、美、法、德最终确立本国政体的共同形式是什么?

(3)以上材料反映的人类政治文明发展的总趋势是什么?

阅读下列材料:

材料一《史记》卷五七《周勃世家》;周亚夫为丞相,窦太后欲封王信为侯,景帝犹疑不决说:“请得与丞相议之。”《史记》卷一百七《武安侯列传》:田蚡于武帝时为丞相,“入奏坐语移日,所言皆听”。

材料二以天下之广,四海之众,千端万绪,须合变通,皆委百司商量,宰相筹划,于事稳便,方可奏行。岂得以一日万机,独断一人之虑也。且日断十事,五条不中,中者信善,其如不中者何?以日继月,乃至累年,乖谬既多,不亡何待!

——《贞观政要.政体》

材料三罢丞相不设,析中书省政归六部,以尚书任天下事,侍郎贰(副)之,而殿阁大学士只备顾问。帝方自操权柄,学士鲜所参决。

——某史官《职官志》

请回答:

(1)秦朝丞相的职能是什么?从材料一可知汉代丞相的政治地位怎样?

(2)材料二中唐太宗对于丞相作用的看法如何?他又是怎样做的?

(3)根据材料三画线部分可推知这是哪一朝代官制的变化?材料中的“帝自操权柄”是什么意思?“帝”指的是谁?

(4)从三则材料中皇帝对宰相(丞相)态度的变化,指出古代中国政治发展的趋势。

(共16分)

材料一:汉刺史乘传周行郡国,无适所治。中兴所治有定处,旧常以八月巡行所部,录囚徒考殿最。初岁尽诣京师奏事。中兴但因计吏,不复自诣京师。

——《通典·职官》

问题 (1)据材料一指出汉武帝实行的监察制度是什么?这种制度在东汉时期发生了怎样的变化?带来怎样的影响?

材料二:明清时期监察制度达到顶峰,但专门的谏议机构已经没有了。中国古代的监察谏议机构并不能从根本上约束皇帝的无上权力,也不能杜绝官僚队伍中的腐败和低效现象。但它作为一种常设的政治机构,在整顿吏治、打击地方割据势力、维护中央集权、谏正皇帝过失、防止决策失误等方面还是发挥了重要作用。

————《政治文明历程》

问题(2) 据材料二说明古代监察制度的主要特征。

问题(3) 明清时期监察制度达到顶峰,但此时的政治体制却为什么成为社会发展的桎梏 ?

?

(共20分)

材料一:中国古代史上,无论是汉族封建王朝,还是少数民族封建政权都有针对多民族国家的政策。因各民族发展水平不一,风俗习惯各异,而采取“因俗而治”的管理模式。

问题(1)依据材料一结合所学知识分别叙述汉武帝、唐太宗、辽政权采取“因俗而治”管 理各民族的措施。

理各民族的措施。

材料二:唐朝对民族上层的册封,实际上有册有封。具有不同的内涵。册,大多指册命,周边的汗国的国王或可汗;封,主要是封赐或主授少数民族酋跃以官爵。如果同时既赐官爵又承认或命之为,可合称为册封。

问题(2) 据材料 二概括唐朝民族政策的特征,并指出能够实施这些民族政策的主要原因。

二概括唐朝民族政策的特征,并指出能够实施这些民族政策的主要原因。

问题(3)中国古代处理少数民族事务的主要政策是什么?

问题(4)综合上述材料和所学的知识,指出新中国民族政策与上述古代民族政策的本质不同?