16~18世纪,在美洲出现了“新西班牙”“新法兰西"、“新英格兰”等新地名,出现上述现象的根源是

| A.美洲社会进步 | B.美洲国家独立 | C.工业革命扩张 | D.欧洲殖民扩张 |

2008年9月15日英国国教发表声明:“查尔斯·达尔文,在将迎来你200周年诞辰之际,英国国教就误解你并之后鼓励他人也误解你,而欠你一个道歉。我们希望换回‘信念寻觅理解’的旧时美德,并愿此举能对以往作出补偿。”这一道歉声明表明了( )

| A.英国国教承认了达尔文进化论的正确性 |

| B.英国国教放弃了神学创世说 |

| C.科学在同宗教的斗争中取得了最终胜利 |

| D.宗教和科学由对立走向了统一 |

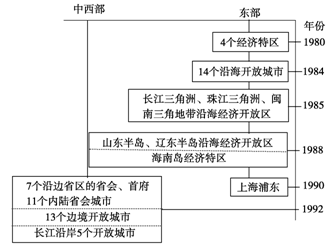

该图为“中国对外开放空间扩展示意图”,对此图的理解正确的有( )

①率先从东南沿海四个经济特区起步

②逐步开放到东部沿海地带

③进一步开放沿江、沿边和内陆省会城市

④形成全方位的对外开放格局

| A.①②③ | B.②③④ | C.①②④ | D.①②③④ |

美国经济学家西奥多·舒尔茨认为:“小农的经济行为,绝非西方社会一般人心目中那样懒惰、愚昧,或没有理性。事实上,他是一个在传统农业的范畴内,有进取精神并对资源能作最适度运用的人。”按照其观点,可能对下列哪一历史事件评价相对较高( )

| A.苏联的农业集体化运动 |

| B.1953~1956年中国对农业的社会主义改造 |

| C.苏联赫鲁晓夫的农业改革 |

| D.中国的家庭联产承包责任制 |

某年,清政府户部奏议说:“就中国目前财力而论,实属万不能堪。然而和议既成,赔款已定,无论如何窘急,必须竭力支持。”同时,“很多汉人目睹了满族政权毫无希望的领导能力后,转向了革命。”据此,与奏议中“和议”“赔款”相关的是( )

| A.第一次鸦片战争 |

| B.第二次鸦片战争 |

| C.甲午中日战争 |

| D.八国联军侵华战争 |

主权是近代国家观念的核心,它包括对外捍卫主权独立和领土完整,对内实现主权在民。以下口号体现了近代中国人国家观念日渐觉醒的是( )

①“外争主权,内惩国贼”

②“打倒列强,除军阀”

③“起来,不愿做奴隶的人们”

④“团结抗战,共赴国难”

| A.②③④ | B.①③④ | C.①③ | D.①②③④ |